Les écrivains et la politique en France. De l'affaire Dreyfus à la guerre d'Algérie

Extraits

Littérature française

Le jeune, la guerre et la politique

06/2017

Actualité et médias

Barbaresques. Tome 1, Algéropholies françaises : Dessous de la guerre en Lybie et au Mali ; Coup d'Etat en Algérie ; De la religion en politique

12/2015

Histoire de France

L'Algérie et la France : deux siècles d'histoire croisée

09/2017

Sciences politiques

"J'accuse ! " : L'affaire Dreyfus, 1894 suivi de "Surtout ne confiez pas les enfants à la préfète"

02/2018

Sociologie

D'Algérie et de France. Khamsa, Isabelle et les autres

03/2013

Critique

La littérature est une affaire politique

04/2022

Algérie

Algérie 1914-1962. De la Grande Guerre à l'indépendance

09/2021

Histoire de France

14-18 en mots et en images. Ecrivains et illustrateurs racontent la Grande Guerre

10/2015

Histoire de France

Algérie, souvenirs d'ombre et de lumière. De la guerre d'indépendance à l'exode des pieds-noirs en 1962

03/2012

Littérature française

L'Algérie ? C'était la France !

10/2022

Histoire de France

Les parachutistes coloniaux pendant la guerre d'Algérie

01/2021

Histoire internationale

France-Algérie. Résilience et réconciliation en Méditerranée

05/2020

Troisième République

Dreyfus...! Affaire d'Etat et erreur judiciaire dans les collections du Musée de Bretagne

05/2021

Histoire internationale

Algérie : d'une guerre à l'autre

11/2014

Sciences politiques

Guerre et politique

08/2014

Critique littéraire

L'écriture génocidaire. L'antisémitisme, en style et en discours, de l'affaire Dreyfus au 11 septembre 2001

04/2005

Que-sais-je ?

La politique de santé en France. 7e édition

05/2021

Guerre d'Algérie

Guerre d'Algérie : l'homme qui dénonça la torture. Dans les coulisses de l'Etat pendant la guerre d'Algérie (1959-1976)

02/2022

Cinéma

La guerre d’Algérie dans le cinéma mondial. Mille et une fiches de films traitant de la guerre d'Algérie à travers le monde

11/2016

Guerre d'Algérie

En guerre(s) pour l'Algérie

02/2022

Droit

Les institutions politiques de la France

01/1964

Actualité médiatique France

L'ensauvagement de la France. La responsabilité des juges et des politiques

09/2023

Actualité et médias

La Règle du jeu N° 48, janvier 2012 : Les écrivains et la politique

01/2012

Sciences politiques

L'invention de la France. Atlas anthropologique et politique

02/2012

Histoire de France

Vivre à Alger. La guerre et la paix dans l'Algérie des Français 1958-1962

09/2010

Histoire de France

La torture et l'armée pendant la guerre d'Algérie. 1954-1962

04/2016

Economie française

Economie et politique en France. Tome 1, De la Gaule romaine à 1789

10/2023

Histoire de France

La guerre d'Algérie, ici et là-bas. Histoires d'anonymes

11/2014

Histoire du droit

Un formidable système répressif. Les juridictions d´exception à la fin de la guerre d´Algérie

04/2022

Généralités

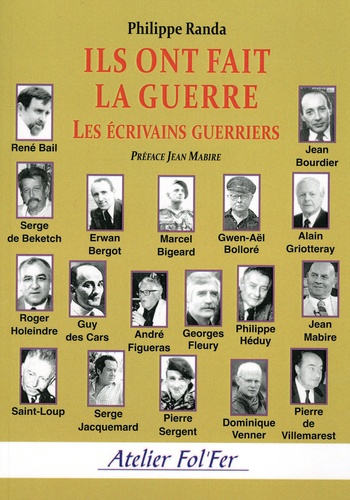

Ils ont fait la guerre ! Les "écrivains guerriers"

06/2022