L’état des finances publiques en France. Comprendre les dynamiques du long XXe siècle

Extraits

Economie française

Les dépenses publiques en France

02/2021

Généralités

Histoire globale des socialismes. XIXe-XXIe siècle

09/2021

Scandinavie

Histoire des pays nordiques. XIXe-XXIe siècle

05/2023

Histoire de France

Etat et Etat-nation en France du XIIIe siècle à nos jours

09/2012

TIPE, système dynamique

Systèmes dynamiques et méthodes de continuation. Applications en biologie et dynamique des populations

02/2021

Sciences politiques

La France républicaine. Histoire politique XIXe-XXIe siècle

03/2017

Sociologie

Contribution à une histoire du logement social en France au XXe siècle. Des bâtisseurs aux habitants, les HBM des États-Unis de Lyon

09/1997

Sciences historiques

Immigration, antisémitisme et racisme en France (XIXe-XXe siècle). Discours publics, humiliations privées

02/2014

Montagne

Ventoux entre ciel et terre. Histoire des ascensions du Ventoux XIXe siècle-XXe siècle

05/2020

Musique, danse

L'harmonie des peuples. Les écoles musicales nationales aux XIXe et XXe siècles

11/2006

Droit

Le Financement des dépenses publiques en France

01/1986

Sciences historiques

Histoire du méchant loup. 3 000 attaques sur l'homme en France (XVe-XXe siècle)

06/2007

Histoire internationale

Figures de l'histoire du Cameroun. XIXe-XXe siècle

05/2012

Histoire de la gastronomie

Mobilités alimentaires. Restaurations et consommations dans l'espace des chemins de fer en France (XIXe-XXIe siècle)

04/2021

Finances publiques

Finances publiques. Edition 2022-2023

08/2022

Finances publiques

Finances publiques. Edition 2023-2024

Finances publiques

Finances publiques. Edition 2021-2022

09/2021

Droit

Finances publiques. Espace UEMOA/UMOA

12/2016

Criminologie et sicence pénite

Routines punitives. Les sanctions du quotidien XIXe-XXe siècle

10/2023

Droit

Annales corrigées Contrôleur des finances publiques, douanes, CCRF, INSEE

09/2019

Religion

Histoire du droit canonique et des institutions de l'Eglise latine (XVe-XXe siècle)

01/2014

Ouvrages généraux et thématiqu

Les institutions de la France médiévale. XIe-XVe siècle, 3e édition

03/2022

Essais médicaux

Les marchés de la santé en France et en Europe au XXe siècle

03/2021

Sciences politiques

Les débuts de l'Etat moderne. Une histoire des idées politiques au XIXe siècle

09/1976

Sciences historiques

Explorer les archives judiciaires XIXe-XXe siècles

09/2012

Musique, danse

Le visage du Christ dans la musique des XIXe et XXe siècle

03/2005

Sociologie

Les luttes de classes en France au XXIe siècle

09/2021

Pédagogie

L'enseignement et les sciences. Les politiques de l'éducation en France au début du XXe siècle

02/2010

Muséologie

Les universalités muséales aux XIXe et XXe siecles

01/2023

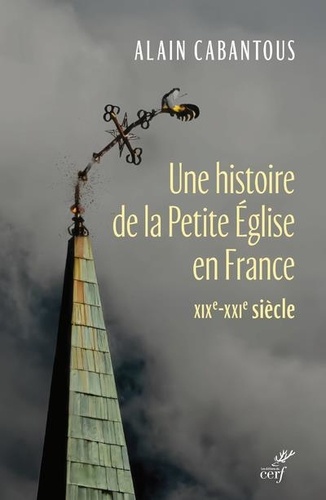

Histoire de l'Eglise

Une histoire de la Petite Eglise en France. XIXe-XXIe siècle

11/2023