Journal de Rivesaltes 1941-1942

Extraits

Histoire de France

Journal d'une lycéenne sous l'Occupation. Toulouse 1943-1945

04/2013

Préhistoire

Journal d'un préhistorien (1912-1948)

09/2023

Histoire de France

La campagne des Ardennes . 1944-1945

01/2021

Religion

Lettres des premiers temps. 1943-1949

06/2010

Religion

Ecartez de nous la tentation de haine. Journal, poèmes et lettres (1941-1946)

06/2011

Histoire de France

Les généraux français de la victoire 1942-1945

12/2016

Histoire de France

Les déportés de France vers Aurigny (1942-1944)

01/2010

Résistance

1940-1941 : Les six évasions de Raoul Gaschard

05/2021

Critique littéraire

Le grand camouflage. Ecrits de dissidence (1941-1945)

09/2015

Biographies

Chroniques du temps de la guerre (1941-1943)

04/2021

ouvrages généraux

Le siège de Leningrad. Septembre 1941-janvier 1944

03/2024

Histoire de France

Journal d'un interné. Compiègne, Drancy, Pithiviers 12 décembre 1941 - 23 septembre 1942

05/2006

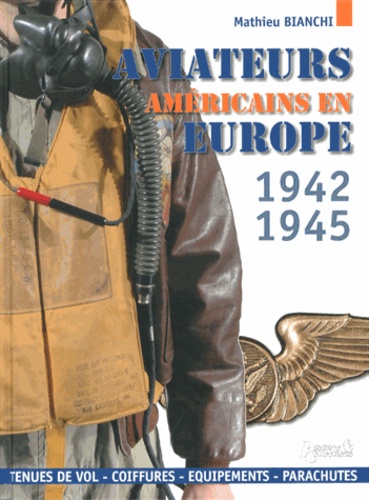

Sciences historiques

Les aviateurs américains en Europe (1942-1945)

10/2013

Histoire internationale

Dans la Grèce d'Hitler. 1941-1944

08/2012

Généralités

Juin 1940-Juin 1941. Churchill piège Hitler

02/2021

Romans, témoignages & Co

Les papillons bleus Tome 2 : 1942-1945

10/2023

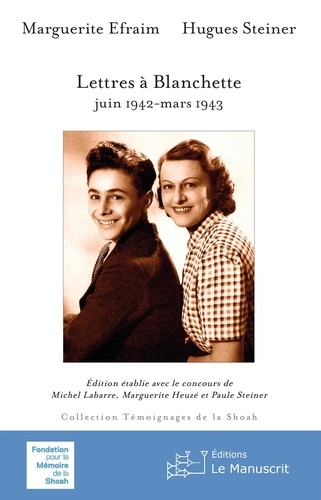

Ouvrages généraux

Lettres à Blanchette. Juin 1942-mars 1943

10/2021

Littérature française

Oeuvres complètes. Romans Tome 10 (1942-1947)

08/2013

Critique littéraire

Nouvelles minutes d'un libertin. 1942-1943

03/2000

Philosophie

Le chemin Walter Benjamin. Souvenirs 1940-1941

09/2020

Littérature française

Carnets d'un voyageur traqué. 1942-1944

03/2020

Histoire internationale

Les Républicains espagnols à Rivesaltes. D'un camp à l'autre, leurs enfants témoignent (janvier 1941 - novembre 1942)

08/2020

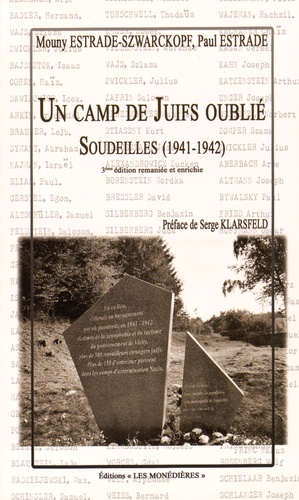

Histoire de France

Un camp de Juifs oublié. Soudeilles (1941-1942), 3e édition

06/2015

Pléiades

Oeuvres complètes. Coffret en 2 volumes : Tome 1, 1931-1944 ; Tome 2, 1944-1948

04/2006

Critique littéraire

Correspondance (1912-1942)

11/2014

Ethnologie

Correspondance (1942-1982)

05/2018

Histoire de France

Volontaire calédonien du Bataillon du Pacifique. Journal de guerre (mai 1941-janvier 1944)

09/2019

Littérature étrangère

La tombe est dans la cerisaie. Journal du camp de Mikhaïlovka (1942-1943)

11/2018

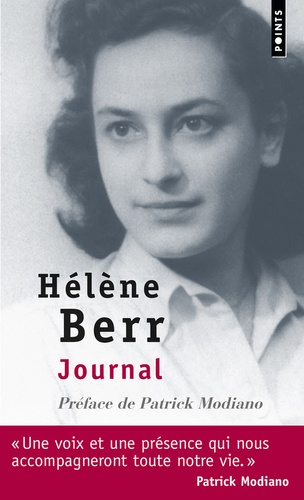

Histoire de France

Journal 1942-1944. Suivi de Hélène Berr, une vie confisquée par Mariette Job

05/2009

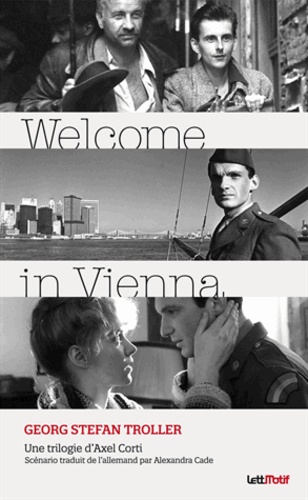

Cinéma

Welcome in Vienna. Scénario de la trilogie d'Axel Corti

01/2014