1914, la maison des enfants trouvés

Extraits

Littérature française

Basta. 1912-1964

03/2020

Critique littéraire

Correspondance. 1910-1919

03/2014

Histoire internationale

Journal 1934-1944

09/2015

Critique littéraire

Correspondance. 1911-1924

07/1994

Correspondance

Correspondance 1941-1944

12/2022

Littérature étrangère

Correspondance (1910-1954)

03/1987

Beaux arts

Correspondance 1917-1944

10/2019

Loisirs et jeux

Cherche et trouve géant, dans la maison hantée

10/2018

Autres éditeurs (A à E)

Chardon trouve sa maison. Conte poétique

10/2021

Livres 3 ans et +

Oedipe. L'enfant trouvé

10/2010

Lecture 9-12 ans

Oedipe. L'enfant trouvé

11/2019

Histoire de France

Dans le dos des Allemands (1914-1918). Héros et exploits de la résistance

03/2014

Littérature étrangère

Contes pour les enfants et la maison

10/2017

Développement personnel

Trouver sa raison d'être

03/2019

Première guerre mondiale

L'appel de la guerre. Des adolescents au combat, 1914-1918

12/2023

Histoire de France

L'appel de la guerre. Des adolescents au combat, 1914-1918

Romans de terroir

Ciel rouge. 1914-1918, des Belges réfugiés en Normandie

09/2020

Histoire de France

Chère Mademoiselle... Alice Ferrières et les enfants de Murat, 1941-1944

02/2010

Première guerre mondiale

"Je t'écris dans le fond d'un trou". Lettres de guerre de Maurice Gastellier (1913-1919)

06/2023

Histoire de France

L'aviation durant la Grande Guerre 1914-1918

02/2018

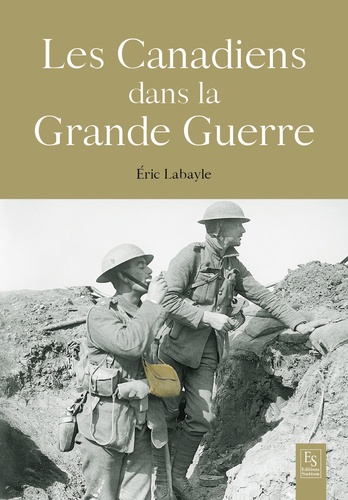

Histoire de France

Les Canadiens dans la Grande Guerre. 1914-1918

02/2018

Documentaires jeunesse

Lucien, soldat français. La Grande Guerre 1914-1918

11/2014

Documentaires jeunesse

Matthew, soldat anglais. La Grande Guerre 1914-1918

11/2014

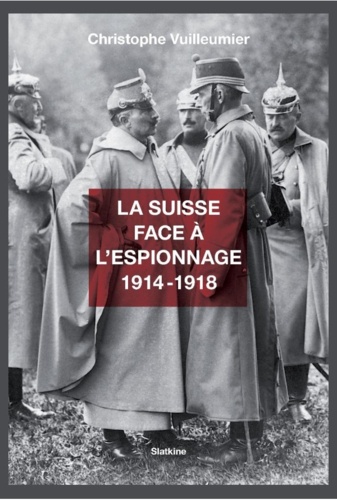

Histoire internationale

La Suisse face à l'espionnage (1914-1918)

01/2015

Généralités médicales

Pionniers de la chirurgie maxillo-faciale (1914-1918)

02/2010

Histoire de France

1914-1918 : la Grande Guerre du général Giraud

01/2014

Histoire de France

A l'école de la guerre, 1914-1918

01/2014

Histoire de France

Djihad 1914-1918. La France face au panislamisme

11/2017

Histoire de France

Histoire mondiale de la Grande Guerre 1914-1918

02/2017

Histoire de France

Dans la guerre 1914-1918. Accepter, endurer, refuser

09/2015