Edward Albee

Extraits

Littérature étrangère

Malva

03/2019

Sciences politiques

Socialisme : la fin d'une histoire ?

03/2012

Histoire internationale

Kwamé Nkrumah, un pionnier de l'Union africaine. Tome 1

05/2011

Littérature étrangère

Les fantômes des Victoriennes

05/2000

Histoire internationale

Kwamé Nkrumah, un pionnier de l'Union africaine

05/2011

Littérature française

La petite trotteuse

06/2011

Développement personnel

Cerise ou gâteau ? Comment s'aimer ? Les 21 questions existentielles

05/2020

Poésie

Fêtes galantes ; Romances sans paroles. Précédé de Poèmes saturniens

03/2007

Poésie

Versailles Chantiers

11/2014

Autres éditeurs (F à J)

Nadège et les 7 petits hommes

11/2022

Correspondance

Titien, la nymphe et le berger

02/2022

Développement personnel

Je suis le gâteau ! Comment s'aimer ? Les 21 questions existentielles

05/2020

Thèmes photo

Campagne anglaise

06/2023

Littérature française

Un soir de Noël

07/2014

Critique littéraire

Hélène

05/2011

Vie de famille

Comment ne pas devenir une marâtre. Guide féministe de la famille recomposée

05/2021

Critique littéraire

Vassili Grossman. Un écrivain de combat

03/2012

Histoire internationale

Philippe II

12/1996

Philosophie

CAHIERS DE MEDIOLOGIE N°2 : QU'EST-CE QU'UNE ROUTE

11/1996

Art du XXe siècle

Forever Sixties. L'esprit des années soixante dans la Collection Pinault

07/2023

Littérature française

Le prix de la liberté. Les mémoires d'un naïf optimiste

06/2014

Décoration

La lettre et l'image. La figuration dans l'alphabet latin du VIIIe siècle à nos jours

10/2003

Edition

Histoire et Civilisation du Livre N° 19 : Les livres ont-ils un genre ? (XVIe-XXe siècles)

09/2023

Littérature française

Vous ne mourrez nullement. Mythe romanesque

05/2020

Critique littéraire

Georges Bataille. La fascination du Mal

06/2008

camps, déportation

Une pédiatre à Auschwitz

01/2024

Littérature anglo-saxonne

Vers le paradis

Musicologie

Revue de musicologie Tome 107 N° 1 (2021)

04/2021

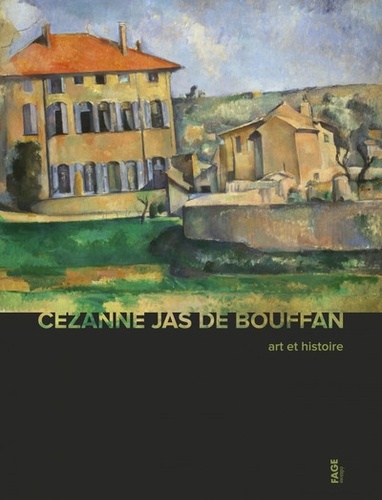

Beaux arts

Cezanne Jas de Bouffan. Art et histoire

09/2019

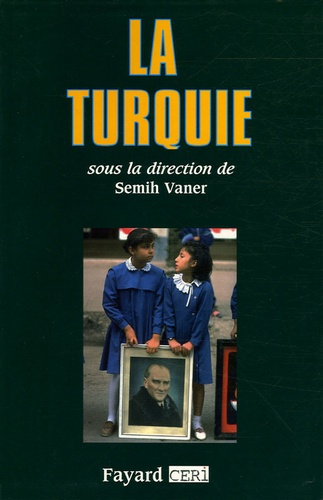

Histoire internationale

La Turquie

10/2005