Eshkol Nevo

Extraits

Littérature française

L'enfant du dehors Tome 1 : La tragédie

01/2020

Religion

Le miracle des roses et autres études et lectures entre histoire religieuse et légendes

08/2019

Jeux de société

360 questions et défis metal et hard rock pour des apéros d'enfer

11/2021

Littérature française

Méduse 1

09/2004

Sociologie

Le nomade et la ville à Djibouti. Stratégies d'insertion urbaine et production de territoire

04/2012

Sciences politiques

Thématiques

03/2019

Economie (essai)

Pour un libéralisme humaniste

03/2023

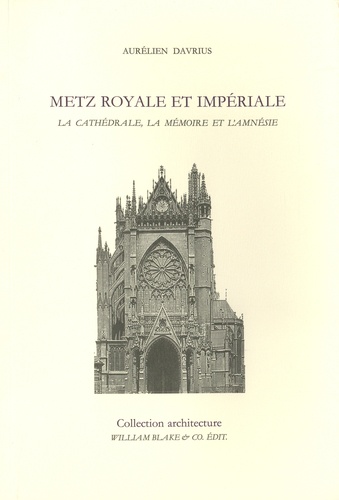

Grandes réalisations

Metz royale et impériale. La cathédrale, la mémoire et l’amnésie

01/2022

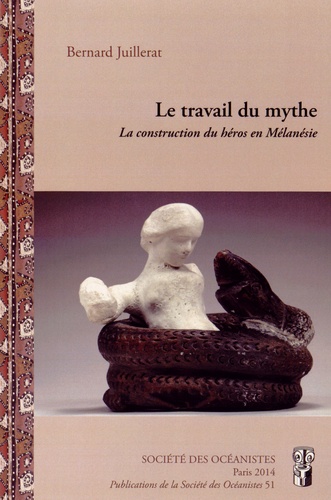

Ethnologie

Le travail du mythe. La construction du héros en Mélanésie

07/2014

Littérature française

Un long voyage ou l'empreinte d'une vie Tome 12 : Mort de Louise

02/2018

Montagne

L'Alpe N° 82, automne 2018 : Les Alpes vues d'ailleurs

09/2018

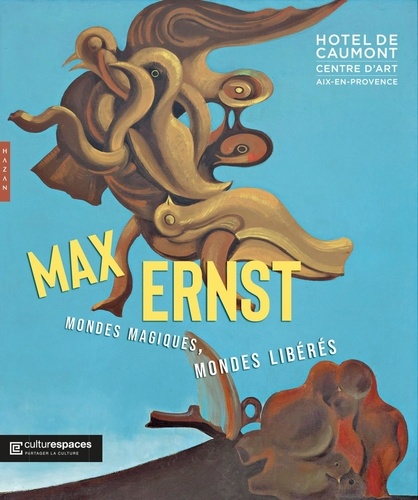

Monographies

Max Ernst. Mondes magiques, mondes libérés

05/2023

Economie

Macroéconomie. 8e édition

Actualité politique France

L'opium des élites. Comment on a défait la France sans faire l'Europe

02/2021

Poésie

Les anges bucoliques

04/2021

Ecrits sur l'art

Piero Di Cosimo ou la forêt sacrilège

05/2021

Sociologie

Le structuralisme

01/1968

Sciences politiques

L'Afrique des grands lacs. Annuaire 2011-2012

12/2012

Droit international public

La jurisprudence de la Cour de Justice de la CEMAC

03/2021

Photographie

Françoise Huguier

10/2012

Histoire internationale

Histoire de la Russie. Des origines à nos jours

09/2014

Sciences historiques

La fin du village. Une histoire française

09/2012

Sociologie

Revue du MAUSS N° 61 : En commun ! Eloge des institutions partagées

05/2023

Critique littéraire

Histoire de la poésie française. Tome 2, La poésie du XVIe siècle

11/1979

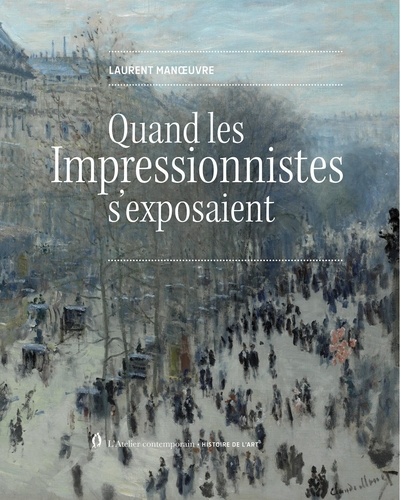

Histoire de la peinture

Quand les Impressionnistes s'exposaient

04/2024

Littérature comparée

Revue de littérature comparée - N°3/2022. Comparatismes à travers le monde III

11/2022

Beaux arts

Picasso

10/2008

Gestion des ressources humaine

Un compromis salarial en crise. Que reste-t-il à négocier dans les entreprises ?

10/2023