Monica Wolter

Extraits

Actualité politique France

Adieu la liberté. Essai sur la société disciplinaire

01/2022

Critique littéraire

Notre-Dame de Paris, le manuscrit

05/2016

ST2S (Sciences et technologies

Toutes les matières 1re ST2S. Cours et entraînement au contrôle continu, Edition 2023

07/2022

Pléiades

Oeuvres. Tome 3 : Veillées des îles ; Catriona ; Le creux de la vague ; Saint-Yves (appendice : La fin du roman, par Arthur Quiller-Couch) ; Hermiston ; Fables

03/2018

Science-fiction

Camp Zéro

04/2023

Littérature française

Dans l'ombre de la lumière

01/2013

Littérature française

L'héritage humain

Quand on parle d’héritage, quelle définition de ce mot nous vient en premier ? Prendre possession des biens accumulés par un proche, un parent après son décès, ou quelqu’un qui vous désigne comme bénéficiaire par testament. Quand on parle de « l’humain », c’est évoquer une qualité propre à « l’esprit d’humanité » que n’a pas l’animal et qui, contrairement à ce dernier, conscient de lui-même et du monde dans lequel il vit, peut agir et s’organiser étant ainsi « acteur » de sa propre évolution. Un héritage, quand il est humain, n’a plus vraiment de rapport avec les biens matériels : c’est « voyager dans le temps et l’histoire de la pensée humaine », refaire tout le chemin qu’elle a parcouru pendant des siècles pour aboutir à ce qu’elle est aujourd’hui. Il y a enfin dans le choix de ce titre un autre message, celui de devoir réveiller en nous « la mémoire ». Un peuple, un individu qui perd sa mémoire n’a plus d’identité... ne sommes-nous pas en train de la perdre ? « Ce sont les hommes qui font l’histoire », nous a dit Karl Marx. « Ceux qui vivent , ce sont ceux qui luttent », nous a dit Victor Hugo dans « Les châtiments ».Vérités absolues. Comme le précise l’auteur de cet ouvrage ; « ce livre n’est pas vraiment le mien. C’est aussi celui de tous ceux qui, avant moi, bien meilleurs écrivains, journalistes, philosophes ont écrit de nombreuses pages sur l’histoire de l’humanité » . Tel est donc son objectif : réunir dans cet ouvrage les principaux textes fondateurs de l’« esprit humain », où ont été révélés les plus belles réussites collectives de l’histoire, et exposés les points de vue les plus pertinents sur l’évolution nécessaire de la pensée de l’homme qui « doit continuellement se mesurer à tout ce que la société lui fait subir ».Sans les luttes et les interventions de ceux qui ont agi ou se sont exprimés pour faire entendre leur droit, exiger plus de liberté et d’égalité, il n’y aurait jamais eu de progrès social.

C’est comme si l’auteur nous disait « réveillez-vous ! vous perdez la mémoire, la connaissance de votre passé est ce qu’il y a de plus fondamental pour comprendre le monde d’aujourd’hui ! ».

Alors ! Face à cette société dystopique de plus en plus pressentie, n’est-il pas encore temps de réagir, de nous faire revisiter cette littérature qui nous avait si profondément enrichi et nourri notre esprit d’humanité : « les origines chrétiennes du communisme » par Gérard Walter, « les bases de la philosophie marxiste » et « la dialectique de la nature » de Friedrich Engels, « l’organisation sociale exemplaire des indiens d’Amérique », « la désobéissance civile » d’Henri-David Thoreau, « une action possible sur l’histoire » de Julian Huxley, « naître à son humanité » de l’ethnologue Henri Laborit, et enfin une « lutte continuelle » de l’immense philosophe Krishnamurti. Autant de thèmes qui pourraient susciter de nombreux débats sur l’avenir de l’humanité, mais qui ne semblent pas être prioritaires sur les bancs des écoles et partout ailleurs, dans les médias officiels.

01/2022

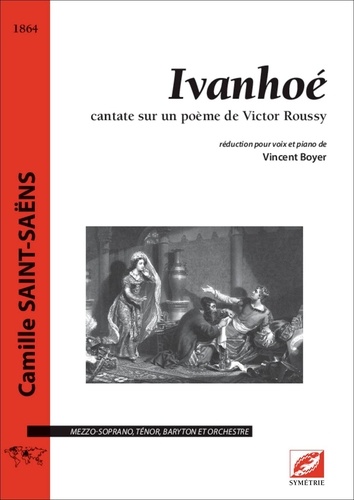

Musique, danse

Ivanhoé (réduction). cantate sur un poème de Victor Roussy pour solistes et orchestre

01/2018

Ecrits sur l'art

Le Dernier mur

03/2024

ST2S (Sciences et technologies

PREPABAC - Toute la terminale ST2S - Contrôle continu et épreuves finales - Révision

07/2023

Littérature française

Les plus belles histoires vraies de Noël

11/2014

Economie

L'Occupation du monde. Tome 2, Généalogie de la morale économique

11/2020