Répertoire Defrénois

Extraits

Sciences historiques

Histoire du rire et de la dérision

09/2000

Histoire internationale

Société militaire à Madagascar. Une question d'honneur(s)

10/2017

Moyen Age classique (XIe au XI

De la Pouille à l'Artois. Documents italiens concernant le comte d'Artois Robert II conservés aux archives départementales du pas-de-Calais (1266-1303)

12/2022

Fantasy

Le Sorceleur. Le Continent

11/2023

Finance internationale

Guide de la finance islamique

02/2024

Musique, danse

Bruce Springsteen

05/2019

Beaux arts

A l'écoute de la lumière. Vitraux de l'abbatiale de Sylvanès

01/2020

Critique littéraire

Guidargus du livre politique pendant l'Occupation (1940-1944)

09/2001

Latin - Littérature

Les mots latins à travers les textes. D'Erasme à Cicéron

11/2022

Biographies

Journal Des Goncourt. Troisième Série, Tome 2

01/2023

Biographies

Journal Des Goncourt. Tome 1

01/2023

Critique Théâtre

Grand dictionnaire Molière

07/2023

Sociologie

Penser la non-violence. Agir sur la violence

09/2021

Sculpteurs

Les Lalanne à Trianon

11/2021

Cuisine végétarienne

La (bonne) cuisine veggie et vegan d'une omnivore réticente (mais amoureuse). 80 recettes ultra-gourmandes (si, si, promis !)

09/2021

Musique, danse

Le Trio Cortot-Thibaud-Casals

10/2014

Critique littéraire

Gide, Copeau, Schlumberger. L'art de la mise en scène. Les entretiens de la fondation des treilles

04/2017

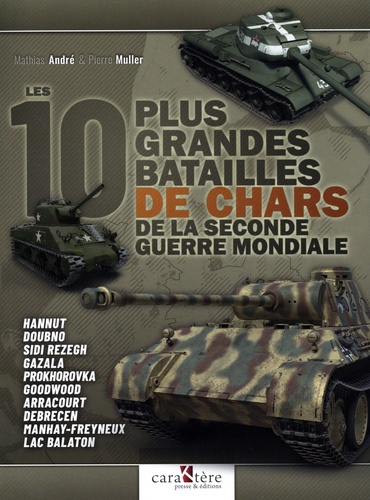

Histoire militaire

Les 10 plus grandes batailles de chars de la Seconde Guerre mondiale

02/2023

Biographies

Journal Des Goncourt. Deuxième série, Tome 2

01/2023

Biographies

Journal Des Goncourt. Tome 2

01/2023

Espace

Une histoire de la conquête spatiale. Des fusées nazies aux astrocapitalistes du New Space

02/2024

Informatique

TensorFlow et Keras. L'intelligence artificielle appliquée à la robotique humanoïde

12/2019

Musique, danse

Chansons de partout : Les chansons que tout le monde connaît. Pack en 2 volumes : Tomes 1 et 2

12/1998

Décoration

Un maître du Livre, Bernard Naudin

11/2020

Littérature étrangère

Littérature du Niger. Rencontre, volume 2

11/2010

Beaux arts

Observations sur la peinture

10/2019

Pléiades

Oeuvres en prose complètes. Tome 1

02/1987

Rock

Ferry, Eno, Roxy. Le Rock BCBG

01/2023

Musique, danse

LES JOACHIM. Une famille de musiciens

09/1999

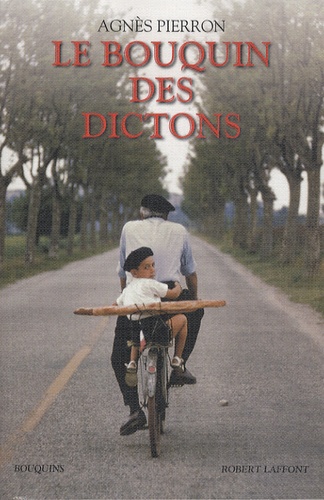

Dictionnaire français

Le bouquin des dictons

11/2013