La mort d'Albéric Magnard. 3 septembre 1914

Extraits

Histoire de France

Lettres de Léa 1914-1919

09/2013

Petits classiques parascolaire

Lettres de poilus 1914-1918

08/2019

Sciences historiques

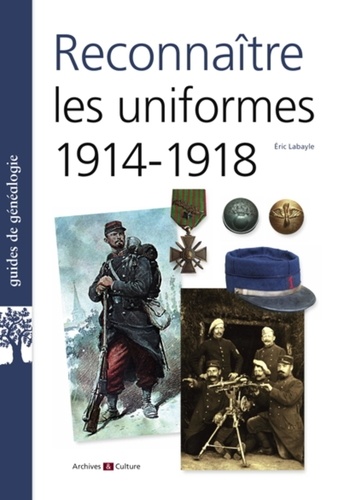

Reconnaître les uniformes 1914-1918

05/2013

Critique littéraire

Lettres de guerre. 1914-1918

11/2018

Histoire de France

Carnets de campagne (1914-1918)

06/2015

Histoire des Etats-Unis (1776

Les noirs americains. 1914-1918

10/2022

Histoire de France

Ecrits de guerre 1914-1918

09/2013

Histoire de France

Souvenirs de guerre (1914-1918)

10/2016

Histoire de France

Journal de guerre. 1914-1918

10/2013

Correspondance

Lettres à Delphine

11/2023

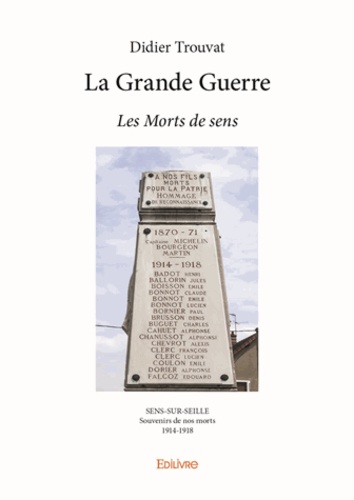

Histoire de France

La Grande guerre, les morts de Sens. Sens-sur-Seille, Souvenirs de nos morts, 1914-1918

04/2016

Sciences historiques

Documents diplomatiques français : armistices et paix, 1918-1920. Tome 1 (27 septembre 1918 - 17 janvier 1919)

02/2015

Critique littéraire

Correspondance (1904-1914). Tome 2, Juin 1907-Juillet 1914

01/1991

Critique littéraire

Cahiers 1894-1914. Tome 13, mars 1914-janvier 1915

05/2016

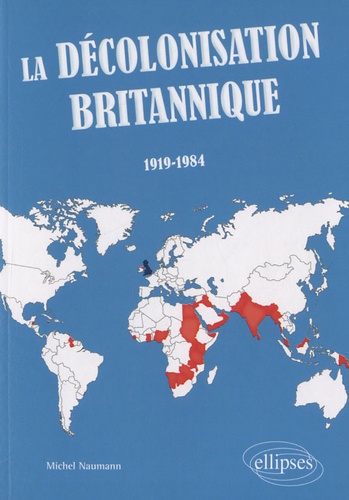

Anglais apprentissage

La décolonisation britannique (1919-1984)

06/2012

Poésie

Poésie 1964-1974. La compil

04/2000

Histoire de France

Le Plateau picard pendant la Grande Guerre. Maignelay-Montigny, Saint-Just-en-Chaussée

11/2018

Religion

Genèse d'une pensée. Lettres 1914-1919

06/1997

Littérature française

Basta. 1912-1964

03/2020

Critique littéraire

Correspondance. 1910-1919

03/2014

Histoire internationale

Journal 1934-1944

09/2015

Critique littéraire

Correspondance. 1911-1924

07/1994

Correspondance

Correspondance 1941-1944

12/2022

Littérature étrangère

Correspondance (1910-1954)

03/1987

Beaux arts

Correspondance 1917-1944

10/2019

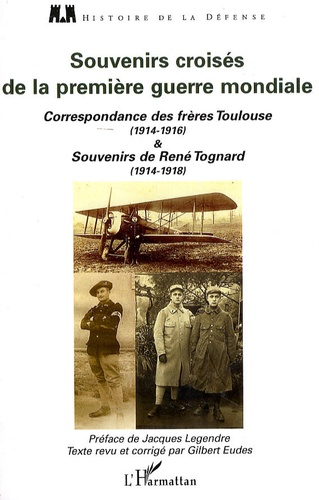

Histoire de France

Souvenirs croisés de la première guerre mondiale. Correspondance des frères Toulouse (1914-1916) et Souvenirs de René Tognard (1914-1918)

04/2008

Première guerre mondiale

Lettres de guerre d'un artilleur

06/2022

Histoire internationale

Dans la Grèce d'Hitler. 1941-1944

08/2012

Ouvrages généraux

La Turquie aux turcs

05/2021

Contes et nouvelles

Un vacarme silencieux - 3 aout 1914 - 19 avril 1915

11/2021