Désenclaver l'histoire. Nouveaux regards sur le XXe siècle français

Extraits

Histoire internationale

Histoire du Cameroun au XXe siècle

11/2016

Généralités

Les morts mystérieuses de l'Histoire du XXe siècle

03/2021

Sciences historiques

Histoire et géographie de l'élevage français. XVe-XVIIIe siècles

02/2005

Droit

Regards sur le nouveau droit des données personnelles

11/2019

Sciences historiques

Hésingue aux XIXe et XXe siècles

04/2019

Ouvrages généraux et thématiqu

Patrimoine, philanthropie, mécénat. XIXe-XXe siècles

10/2023

Littérature française

Précis de littérature française du xxe siècle

12/1985

Asie du sud-est

Les sultanats du Sud philippin. Une histoire sociale et culturelle de l’islamisation (XVe-XXe siècles)

02/2022

Critique littéraire

XXe siècle

11/2010

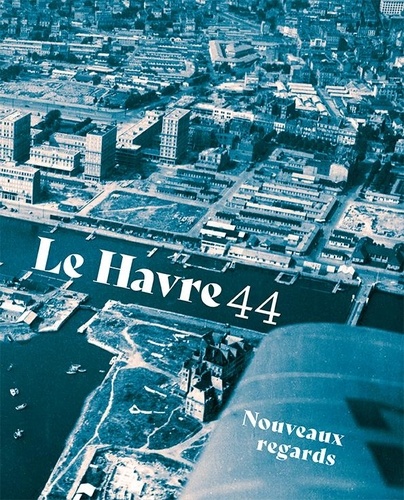

Non classé

Le havre 44. Nouveaux regards

10/2022

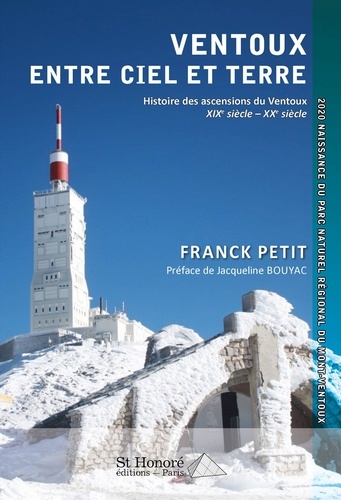

Montagne

Ventoux entre ciel et terre. Histoire des ascensions du Ventoux XIXe siècle-XXe siècle

05/2020

Beaux arts

Utopies Croisées. Du XXe & du XXIe siècle

10/2020

Développement durable-Ecologie

Les révoltes du ciel. Une histoire du changement climatique (XVe XXe siècle)

Essais généraux

Les Révoltes du ciel. Une histoire du changement climatique (XVe-XXe siècle)

08/2022

Histoire internationale

Histoire de Fribourg - Tome 3. Ancrages traditionnels et renouveaux (XIXe-XXe siècle)

04/2018

Histoire internationale

Premiers pas dans l'histoire du XXe siècle

12/2011

Critique

La littérature à la barre. (XXe-XXIe siècle)

06/2021

Beaux arts

Pour une histoire du regard. L'expérience du musée au XIXe siècle

10/2017

Religion

Le catholicisme français au rythme du chant et de la musique (XXe-XXIe siècles)

05/2014

Histoire de la population

Propriété défendue. La société française à l’épreuve du vol. XIXe-XXe siècles

01/2021

Sciences politiques

La gauche française et l'Afrique subsaharienne. Colonisation, décolonisation, coopération (XIXe-XXe siècles)

04/2014

Généralités

Histoire du XIXe siècle

07/2021

Religion

Pour une histoire religieuse de l'expérience littéraire Tome 1 : [XIXe-XXe siècles

04/1997

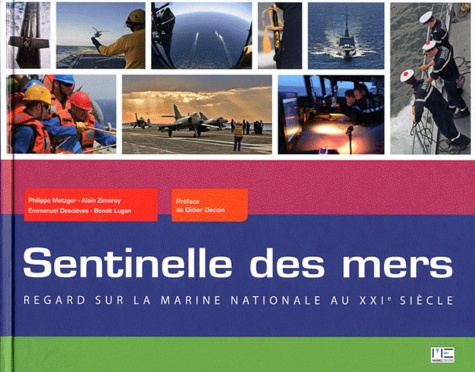

Sciences historiques

Sentinelle des mers. Regard sur la marine nationale au XXIe siècle

11/2011

Sciences historiques

Explorer les archives judiciaires XIXe-XXe siècles

09/2012

Histoire internationale

Les îles britanniques au XIXe & XXe siècles

01/2011

Histoire de la philosophie

La philosophie contemporaine. XXe et XXIe siècles.

03/2022

Histoire internationale

Colonies de peuplement. Afrique, XIXe-XXe siècles

02/2018

Histoire de l'art - Guides

L'art des pays baltes. XIXe-XXe siècles

11/2021

Histoire des idées politiques

Les socialistes européens et l’Etat (XXe-XXIe siècle). Une histoire transnationale et comparée

08/2021