Cahiers Jean Giono N° 2 : Correspondance Jean Giono - Lucien Jacques (1922-1929)

Extraits

Imprimerie, reliure, typograph

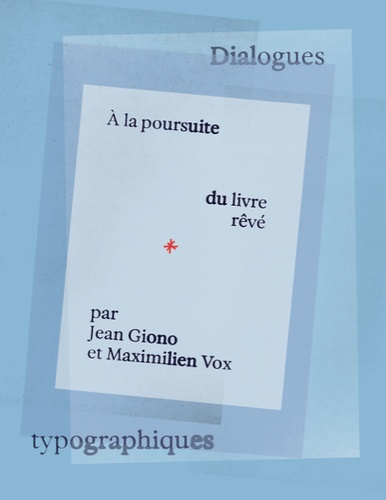

A la poursuite du livre rêvé par Jean Giono et Maximilien Vox. Dialogues typographiques

09/2021

Critique littéraire

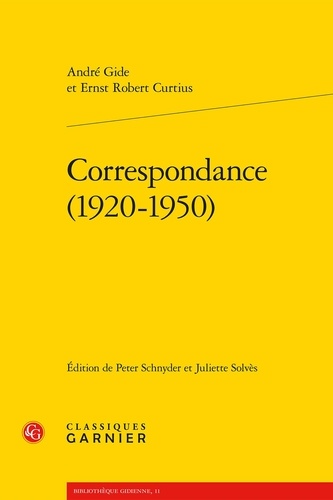

Correspondance. (1920-1950)

12/2019

Critique littéraire

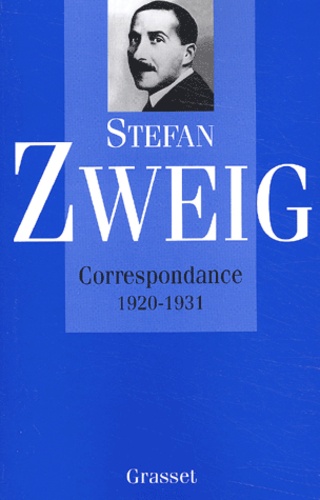

Correspondance 1920-1931

02/2003

Psychologie, psychanalyse

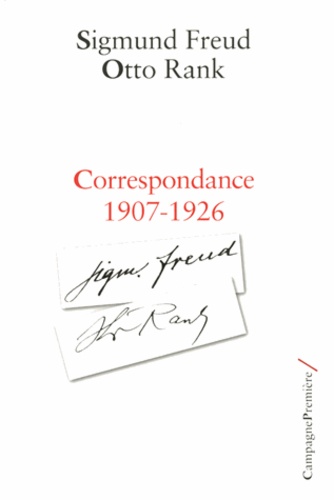

Correspondance 1907-1926

02/2015

Critique littéraire

Correspondance. 1911-1924

07/1994

Littérature française

CORRESPONDANCE 1920-1935

01/1971

Sociologie

Correspondance (1897-1927)

11/2021

Critique littéraire

Correspondance 1907-1924

09/1984

Critique littéraire

Correspondance 1926-1968

11/2002

Critique littéraire

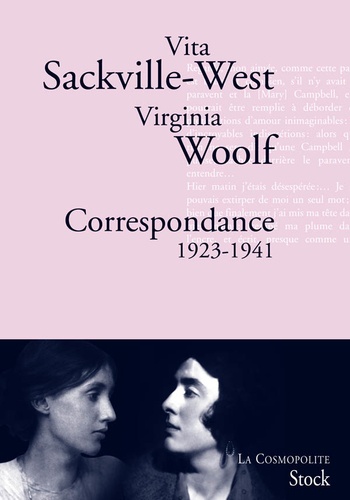

Correspondance 1923-1941

11/2010

Critique littéraire

Correspondance 1920-1957

12/2010

Critique littéraire

Correspondance 1928-1963

03/2000

Critique littéraire

Correspondance. 1921-1970

01/2000

Critique littéraire

Correspondance (1908-1920)

10/1963

Critique littéraire

Correspondance 1921-1968

04/2012

Critique littéraire

Correspondance 1928-1968

11/2013

Critique littéraire

Correspondance 1928-1940

08/2016

Sociologie

Correspondance 1923-1966

11/2018

Philosophie

Correspondance 1925-1935

04/2004

Littérature française

Moi, Jean Baptiste Fourtin. Mémoires 1845-1921

05/2021

Correspondance

Cocteau, l’opium aux trousses. Correspondance inédite et illustrée avec le poète (1928-1929)

04/2023

Littérature française

Fils de Jean Jacques

06/2012

Chanson française

Jean-Jacques Debout : Mémoires

10/2022

Généralités

Jean-Jacques Rousseau genevois

03/2021

Correspondance

"Je t'aime jusqu'à la mort". Correspondance avec Jean Desbordes (1925-1938)

10/2023

Critique littéraire

Jean Giono, de Colline à Que ma joie demeure. Le temps suspendu, le Tout retrouve

06/2012

Critique littéraire

Cahiers Jean Paulhan N° 2 : Jean Paulhan et Madagascar (1908-1910)

11/1982

Critique littéraire

Cahiers Giono Tome 5 : De Monluc à la "Série noire"

10/1998

Littérature Allemande

Journal. Edition intégrale ; Douze cahiers 1909-1923

09/2021

Philosophie

Théologie politique. 1922, 1969

08/1988