Margot Robbie

Extraits

Critique littéraire

Salut les anciens

11/2000

Critique littéraire

Le polar américain, la modernité et le mal. (1920-1960)

08/2006

Dictionnaire français

Du couvent au bordel. Mots du joli monde

01/2017

Littérature française

Les deux poetes

02/2023

Littérature française

Le premier million

01/2022

Littérature étrangère

Journal. Tome 2, 1964-1980, La conscience attelée à la chair

05/2013

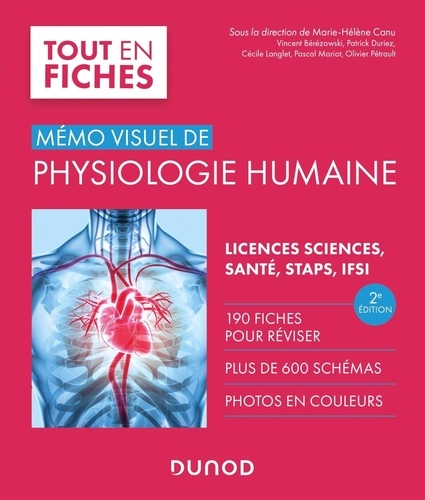

Physiologie

Mémo visuel de physiologie humaine. 2e édition

09/2021

Littérature anglo-saxonne

Rends-moi fière

08/2021

Romans, témoignages & Co

Gamer Duo. T1 et T2

04/2022

Chanson française

William

03/2021

Sculpteurs

Brancusi et ses muses

02/2023

Théâtre

Les Cenci

07/2011

Littérature française

Camus l'archipel. Ressac sur Patmos

10/2020

Critique littéraire

Le cas Céline. Coupable, mais de quoi ?

12/2019

Littérature française

Paris en miettes

03/2023

Théologie protestante

Explication du Psaume 51

04/2023

Critique littéraire

Dictionnaire didactique de la langue française. Grammaire, linguistique, rhétorique, narratologie, expression et stylistique, avec la conjugaison des principaux verbes

12/1997

Poésie

Si je n'ose... Une randonnée poétique

11/2015

Vie chrétienne

Ni sainte ni touche

03/2023

Poésie

Dictionnaire de la poésie

04/2006

Poésie

Le torrent des sonnets

12/2078

Histoire de France

Destins de braves. Les officiers charentais de Napoléon au XIXe siècle

04/2010

Critique littéraire

Correspondance générale de Verlaine. Volume 1, 1857-1885

05/2005

Cinéma

Jean-Luc Delarue. Révélations : les dessous de l'affaire...

12/2012

Poches Littérature internation

Hors-la-loi. La douce empoisonneuse ; La forêt des renards perdus ; Le potager des malfaiteurs ayant échappé à la pendaison

10/2015

Poésie

Itinéraire

02/2023

Histoire de France

Dictionnaire de la Der des Der. Les mots de la Grande Guerre (1914-1918)

04/2014

Humour

Petit crapahut dans le parler de Kaamelott à l'usage des pégus et du gratin

Critique littéraire

La seconde profondeur. La traduction poétique et les poètes traducteurs en Europe au XXe siècle

06/2016

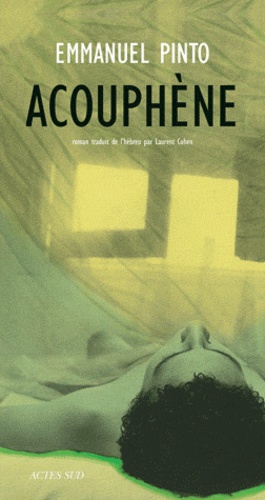

Littérature étrangère

Acouphène

02/2012