Les chefferies traditionnelles beti au Cameroun

Extraits

Sociologie politique

Identités, pluralité et ingénieries sociopolitiques au Cameroun

06/2021

Sociologie

La pratique du service social au Cameroun

09/2014

Histoire internationale

La prise de risque routier au Cameroun

11/2017

Histoire internationale

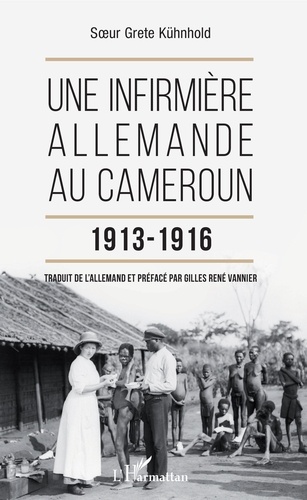

Une infirmière allemande au Cameroun 1913-1916

12/2018

Critique littéraire

Introduction à la littérature jeunesse au Cameroun

10/2019

Histoire internationale

La lutte nationaliste au Cameroun (1940-1971)

07/2010

Droit

Les expressions culturelles traditionnelles en droit international

10/2019

Littérature française

Les Droits De La Défense Au Cours De L'information Judiciaire:. au Cameroun

01/2023

Chasse

Chasses traditionnelles des pays de France

10/2022

Récits de voyage

La tanière des vainqueurs. Séjours et voyages au Cameroun et au Congo

02/2017

Littérature française

Une bête au Paradis

02/2021

Ethnologie

La place du roi et de la noblesse des Kam en pays Bamileke

11/2017

Santé, diététique, beauté

Médecine traditionnelle chinoise

01/2020

Guides étrangers

Le Cameroun

03/2011

Economie

La pauvreté non monétaire et les inégalités de santé au Cameroun

01/2021

Religion

Les association islamiques au Cameroun. Entre prosélytisme et développement (1963-2016)

02/2017

Géographie

Les transports urbains en Afrique. L'exemple de Douala au Cameroun

05/2012

Histoire du droit

Le droit et les crises au Cameroun. Tome 2. 2 Les manifestations juridiques des crises

06/2023

Littérature française

Politique environnementale et gestion des dechets menagers solides au cameroun

08/2021

Gestion

Accompagnement des petites entreprises au Cameroun et au Sénégal. Compétences des dirigeants et performance

03/2018

Energie

Transition vers les énergies renouvelables au Cameroun. Quelques idées innovantes pour les villes

02/2022

Psychologie, psychanalyse

Fatalisme et prise de risque routier au Cameroun

12/2021

Ethnologie

Magie et enrichissement illicite. La feymania au Cameroun

02/2012

Sciences politiques

État Civil et identité citoyenne au Sud-Cameroun

10/2021

Pédagogie

Problématique et défis de l'éducation au Cameroun

06/2022

Littérature étrangère

Et le coeur du monde était au Cameroun

07/2012

BD tout public

L'histoire de la bande dessinée au Cameroun

01/2016

Sciences politiques

Démocratisation au Cameroun. Scènes, arènes, règles et acteurs

03/2016

Aide humanitaire

Transition humanitaire au Cameroun. Edition bilingue français-anglais

09/2023

Histoire internationale

Les Babitchoua. Parenté, chefferie et résistance aux Allemands dans le sud-est bamiléké

06/2016