La bataille de France jour après jour. Mai-juin 1940

Extraits

Ouvrages généraux

Français, libre. Pierre de Chevigné

05/2022

Psychologie, psychanalyse

Pour Bataille

05/2019

Médiation

Méditer jour après jour

01/2023

Couple, famille

Almaniak 365 jours pour découvrir la France 2023 - calendrier 1 photo par jour

Sciences historiques

Jeunes résistants en Loire-Atlantique

05/2014

Histoire de France

La France à l'heure allemande. 1940-1944

12/1995

Histoire de France

LA GUERRE EN PROVENCE 1944-1945. Une bataille méconnue

06/1998

Actualité et médias

La France de mai

04/2003

Sciences historiques

Ouvriers de Lorraine (1936-1946). Tome 2, Dans la résistance armée (juin 1941-août 1944)

04/2018

Histoire militaire

Après la bataille. Mémoires et usages des champs de bataille, du XVIe siècle à nos jours

06/2023

Histoire de France

La Bataille des Ardennes. 16 décembre 1944-31 janvier 1945

ouvrages généraux

La bataille des Ardennes. 16 décembre 1944 - 31 janvier 1945

02/2023

Ouvrages généraux

Lettres à Blanchette. Juin 1942-mars 1943

10/2021

Histoire de France

La cathédrale des sables. Bir Hakeim, 26 mai - 11 juin 1942

03/2019

Littérature étrangère

Jours de juin

04/2006

Littérature française

Lettres à Gerda. Septembre 1945 - Novembre 1946 - <em>précédé de</em> Carnets du retour en France (1945)

07/2022

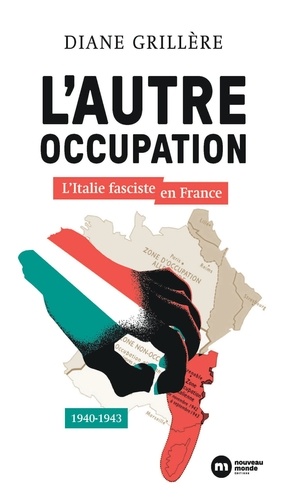

Ouvrages généraux

L'autre occupation. L'Italie fasciste en France - 1940-1943

09/2023

Histoire de France

Comme des lions. Mai-juin 1940 : l'héroïque sacrifice de l'armée française

04/2005

Histoire de France

Mai-juin 1940 les blindés français. Les chars français au combat

01/2013

Histoire de France

L'offensive blindée alliée d'Abbeville. 27 mai - 4 juin 1940

08/2012

Histoire de France

La France à l'envers. La guerre de Vichy (1940-1945)

05/2020

Histoire de France

La répression allemande dans le Nord de la France (1940-1944)

04/2013

Couple, famille

Votre grossesse jour après jour

01/2019

Témoins

Entendre Dieu jour après jour

06/2022

Actes sud

Je compte jour après jour

04/2021

Histoire de France

28 mai 1940, Le jour ou le Brazza s'est englouti

11/2010

Non classé

Ce jour qui fut si long. Creully, 6 juin 1944

05/2014

Histoire de France

Georges Orselli. Officier, gouverneur des colonies, industriel : un patriote critique

10/2014

Histoire de France

Entre Stalag et Kommando. Témoignage du peintre André Vergnes, juin 1940-juin 1945

04/2017

Cinéma

Le film noir français face aux bouleversements de la France d'après-guerre (1946-1960)

10/2014