Circulations policières (1750-1914)

Extraits

Histoire de France

Souvenirs de guerre (1914-1918)

10/2016

Histoire de France

Journal de guerre. 1914-1918

10/2013

Théâtre - Pièces

Circulations capitales

06/2021

Correspondance

Lettres à Delphine

11/2023

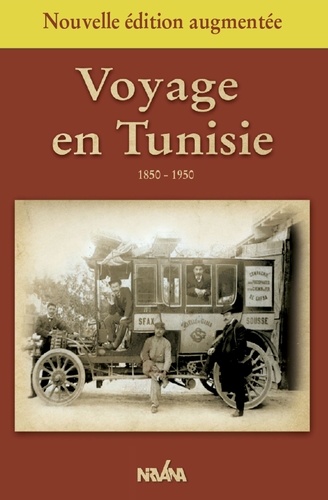

Histoire internationale

Voyage en Tunisie 1850-1950

06/2020

Pléiades

Correspondance. Tome V (1758-1760)

01/1980

Critique littéraire

Correspondance (1904-1914). Tome 2, Juin 1907-Juillet 1914

01/1991

Critique littéraire

Cahiers 1894-1914. Tome 13, mars 1914-janvier 1915

05/2016

Poésie

Evariste Parny. 1753-1814

10/2014

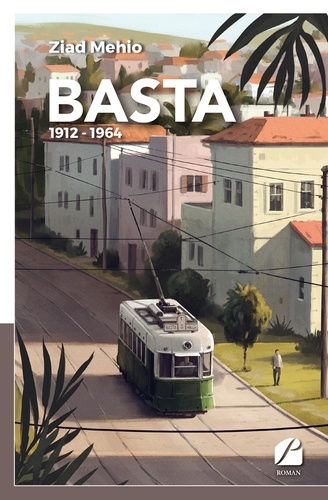

Littérature française

Basta. 1912-1964

03/2020

Critique littéraire

Correspondance. 1910-1919

03/2014

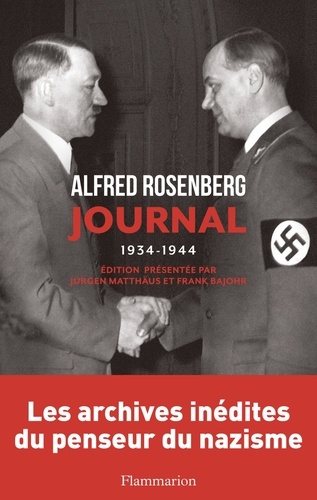

Histoire internationale

Journal 1934-1944

09/2015

Critique littéraire

Correspondance. 1911-1924

07/1994

Correspondance

Correspondance 1941-1944

12/2022

Littérature étrangère

Correspondance (1910-1954)

03/1987

Beaux arts

Correspondance 1917-1944

10/2019

Histoire internationale

Les aventures de Jean-Baptiste Chevalier dans l'Inde orientale (1752-1765). Mémoire historique et Jornal de voyage à Assem

01/1984

Histoire de France

Touché ! Souvenirs d'un blessé de guerre

07/1996

Romans historiques (poches)

Morts pour la France Intégrale : Tome 1, Le chaudron des sorcières (1913-1915) ; Tome 2, Le feu de l'enfer (1916-1917) ; Tome 3, La marche noire (1917-1944)

04/2014

Romans policiers

Enigmes policieres 3

02/2022

Ouvrages généraux

La Turquie aux turcs

05/2021

Critique littéraire

Anthologie de la pensée germanique 1850-1914

04/1971

Histoire internationale

La mondialisation au XIXe siècle (1850-1914)

07/2012

Histoire de France

Les poilus de Quincy 1914-1918

12/2019

Histoire de France

1914-1918 : batailles et campagnes méconnues

10/2019

Romans historiques

Femmes dans la guerre (1914-1918)

11/2020

Histoire de France

La violence de guerre. 1914-1918

02/2014

Histoire de France

Le siècle des possibles (1814-1914)

02/2014

Histoire de France

Journal de la guerre. 1914-1919

09/2014

Histoire de France

1914-1919 Un monde en guerre

02/2020