Études anglaises - N°1/2016. The Pictures of Oscar Wilde

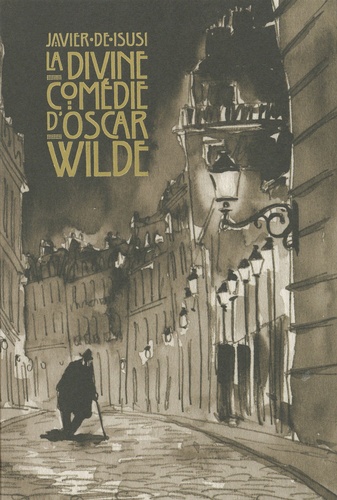

Joseph BRISTOW : Oscar Wilde, Ronald Gower, and the Shakespeare Monument Le mercredi 10 octobre 1888, Oscar Wilde figurait parmi les orateurs qui prononcèrent l'éloge de Sir Ronald Gower (1845-1916) lors de l'inauguration de l'imposant monument, érigé en l'honneur de Shakespeare à Stratford-upon-Avon et conçu par Gower. Cet événement, moment le plus connu où Wilde et Gower apparaissent ensemble en public, met en évidence un aspect important de l'intérêt porté par Wilde aux arts plastiques. Comme le note Roger Fry, qui le rencontra à Venise en 1891, l'aristocrate au physique avantageux est "le modèle de Lord Henry dans Dorian Gray" . Au début de sa carrière, Gower fut parfois menacé par des scandales liés à sa préférence sexuelle pour les hommes, les militaires en particulier. Il est intéressant de noter le contraste entre la manière dont Gower sut habilement se défendre contre les allégations diffamatoires à son encontre et le destin tragique de Wilde au cours des procès de 1895, suite auxquels l'écrivain fut condamné à purger une peine de prison de deux ans pour "outrage aux bonnes moeurs" . En 1898, Gower, qui avait mis un terme à sa carrière artistique après l'érection du monument en l'honneur de Shakespeare, adopta Frank Hird, son amant âgé de vingt-cinq ans. Michael Patrick GILLESPIE : The Branding of Oscar Wilde Bien qu'au cours de sa vie, Oscar Wilde ait été entouré par un certain nombre de personnages flamboyants, il se démarqua de ceux-ci en raison du grand talent dont il fit preuve quand il s'est agi de se forger une image de marque. Cette démarche va bien au-delà de la simple mise en scène de soi, et elle a de bien plus larges implications en termes de rapports à la société. C'est grâce à la création de cette image de marque que Wilde se distingua d'une génération d'excentriques, grâce à l'habileté dont il fit preuve dans l'élaboration d'une image publique singulière, image qui parvint à frapper les esprits tout en échappant aux foudres de la censure. Cette image était celle d'un artiste apparemment sans inhibition mais qui, en réalité, savait parfaitement susciter le frisson sans pour autant provoquer de la révulsion. Entre ses années d'étudiant à Oxford et les procès de 1895, la "marque Wilde" protégea sa vanité et accrut sa réputation, à travers sa capacité à changer de registre et à s'adapter à des environnements différents. Comprendre le fonctionnement de cette image de marque et l'engagement de Wilde envers cette dernière au gré des situations, permet d'offrir un aperçu de l'évolution de sa carrière d'écrivain et de saisir au mieux les perspectives changeantes dont les lecteurs doivent avoir conscience afin de comprendre son oeuvre. Anne-Florence GILLARD-ESTRADA : Oscar Wilde's Aesthetics in the Making : The Reviews of the Grosvenor Gallery exhibitions of 1877 and 1879 En 1877 et 1879, Wilde publie dans des périodiques irlandais des comptes rendus des première et troisième expositions de la Grosvenor Gallery. Ces textes constituent un premier commentaire de Wilde sur les développements qui touchaient les arts visuels depuis une quinzaine d'années environ. Wilde évoque dans ces comptes rendus les oeuvres d'artistes alors associés à "l'école classique" ou à l' "Esthétisme" (mouvements qui se recoupaient souvent). En outre, Wilde dialogue avec les commentateurs ou les critiques d'art qui étaient favorables à cette peinture. C'est dans ce terreau fertile que l'esthétique de Wilde prend forme, et cet article se propose en particulier d'explorer l'esthétique de l'ambiguïté et de l'ambivalence qui caractérise ces tableaux et qui apparaît comme centrale dans les deux comptes rendus de Wilde. Nicholas FRANKEL : Portraiture in Oscar Wilde's Fiction Wilde se rendit compte dès le début de sa carrière que le genre du portrait reposait sur une dichotomie entre la représentation des aspects intimes de la vie d'un individu d'une part et celle du personnage public, d'autre part. Mais peu après la criminalisation des "outrages aux bonnes moeurs" en 1885 et le début de sa liaison avec Robert Ross en 1886, il prit conscience du fait que le portrait constituait également une structure imaginaire propice à la représentation de vies caractérisées par des désirs illicites, désirs que l'on ne pouvait satisfaire que secrètement, loin du regard de la société. Cet article explore la dynamique entre portrait, artiste, sujet (ou "modèle" ) et spectateur dans quatre textes de fiction que Wilde a publiés à intervalles réguliers à la fin des années 1880. Il montre qu'au fil de ces quatre textes, Wilde développa une théorie nuancée de l'art du portrait comme incarnation visuelle du désir pour les hommes et entre hommes. Il suggère en conclusion que la nouvelle compréhension de l'art du portrait acquise par Wilde a pu à son tour influencer l'oeuvre de son ami Toulouse-Lautrec, dont le célèbre portrait à l'aquarelle de l'écrivain, réalisé en 1895, constitue une rupture radicale par rapport aux normes de l'époque. Emily EELLS : "La consolation des arts" : The Picture of Dorian Gray and Anglo-French Cultural Exchange Cet article analyse l'intertextualité française dans le roman de Wilde, afin de montrer comment il s'en est servi pour construire son récit et son cadre théorique. L'article met en évidence la dette de Wilde envers Gautier, Goncourt, Huysmans et Balzac : il va jusqu'à citer ce dernier sans le nommer. Cet article étudie l'inscription des mots français dans le texte de Wilde, qui sont mis en italiques comme pour signaler leur étrangeté. Ce procédé typographique participe de l'esthétisation des livres français, que Wilde présente comme des objets d'art. Le titre de cet article cite une phrase de Gautier enchâssée dans le texte de The Picture of Dorian Gray afin de suggérer comment les arts français (les belles lettres, mais aussi les arts mineurs de la parfumerie et de la dentelle) sont une source de consolation pour Dorian Gray. Une annotation en français dans un exemplaire du roman de Wilde semble y répondre, car le lecteur dit s'y trouver conforté dans son idéalisation de l'inutile. Shannon WELLS-LASSAGNE : Picturing Dorian Gray : Portrait of an Adaptation The Picture of Dorian Gray constitue un sujet de choix pour les cinéastes, et ce, pour de nombreuses raisons : il s'agit d'un conte moral captivant, doté d'une intrigue qui regorge de beauté, d'amour et d'action; c'est un exemple célèbre de texte victorien influencé en partie par le roman "gothique" . Le roman de Wilde a ainsi inspiré de nombreuses générations de cinéastes. Toutefois, cette oeuvre pose aux réalisateurs des problèmes particuliers, dont un est suggéré par le titre même de l'ouvrage : comment représenter le portrait extraordinaire de Dorian Gray à l'écran, tant dans sa beauté éclatante initiale que dans ses métamorphoses monstrueuses? Chacune des adaptations étudiées dans cet article semble proposer un portrait qui révèle les possibilités de la fiction dans un contexte audiovisuel ainsi que les propres aspirations des adaptateurs. Ainsi, les adaptations semblent considérer le portrait de la même manière que Hallward considère son sujet : "un style artistique entièrement neuf, une manière entièrement nouvelle" : une mise en abyme de l'adaptation elle-même. Marianne DRUGEON : Aestheticism on the Wildean Stage Cet article se propose d'étudier des représentations sur scène et adaptations filmiques de trois comédies de salon d'Oscar Wilde, L'Éventail de Lady Windermere, Un mari idéal et L'Importance d'être constant, lesquelles ont toutes en commun un décor, des costumes et des accessoires représentatifs de l'Esthétisme. On connaît en effet Wilde non seulement pour ses oeuvres littéraires mais également pour son engagement dans la défense de ce mouvement artistique, ce qui a conduit les metteurs en scène à créer de véritables vitrines présentant les costumes, le mobilier et les oeuvres d'art de l'époque. L'on remarque toutefois que ce qui n'est en général qu'accessoire et décor devient, dans l'adaptation des oeuvres de Wilde, de première importance : les costumes symbolisent des personnalités, les scènes se transforment en véritables tableaux, et les personnages sont définis non plus par leurs actes mais par leur apparence, devenant eux-mêmes des oeuvres d'art. Wilde lui-même, en affirmant que la vie imite l'art, recherchait sciemment l'artificialité et rejetait le naturalisme. Ainsi, ceux qui ont mis en scène ses pièces y ont bien souvent mêlé une représentation de ses convictions artistiques, et même une représentation de l'auteur lui-même, qui aimait se créer des masques et faire de sa vie un spectacle. Gilles COUDERC : Setting Oscar Wilde to Music Depuis sa première en version concert à Los Angeles en 2011, l'opéra de Gerald Barry The Importance of Being Earnest d'après la comédie d'Oscar Wilde a obtenu un grand succès. À ce jour, ce n'est que la plus récente des très nombreuses oeuvres musicales inspirées tant par les textes de Wilde que par sa vie. De son vivant, la capacité de Wilde à se mettre en scène, la création savamment orchestrée d'un personnage destiné au public, l'a maintenu sous le feu des projecteurs. Sa chute et le retentissement de ses procès ont suscité un intérêt toujours croissant pour l'homme et pour son oeuvre : l'adaptation de Salomé à l'opéra par Richard Strauss en 1905 a lancé la vogue des adaptions musicales des textes de Wilde, alors que le personnage de l'artiste a continué à inspirer opéras ou comédies musicales. Ce qui semble frappant, c'est, après la mort de l'écrivain, la confusion, dans l'imaginaire européen, entre l'homme et l'oeuvre. Cette étude se concentrera d'abord sur des oeuvres inspirées par le personnage de Wilde, Patience de Gilbert et Sullivan, puis l'opéra Oscar du compositeur américain Theodore Morrison, oeuvre dans laquelle Wilde est présenté comme héros et martyr d'un combat libertaire. Nous examinerons ensuite les oeuvres que sa Salomé a inspirées, les opéras de Strauss (1905) et de Mariotte (1908) ainsi que la production d'Ida Rubinstein (1908), trois oeuvres dans lesquelles, derrière les personnages mis en scène, se devine la figure de Wilde. Marc PORÉE : Ceci n'est pas un tube : de l'itérabilité dans The Burning Perch de Louis MacNeice Cet article procède d'un constat : tout au long de sa carrière poétique, Louis MacNeice aura multiplié les recours à diverses modalités de la répétition. Dans The Burning Perch, en particulier, il aura fait un usage insistant et déstabilisant du refrain. Une telle itérabilité est assurément consubstantielle au fonctionnement de la poésie; elle est aussi propre à l'économie "tubulaire" , telle que l'analyse Peter Szendy, et rappelle fortement le fonctionnement de la "ritournelle" , selon Deleuze et Guattari. C'est cette parenté, mais aussi cette différence, entre la chanson et le poème, qu'on explorera ici, avant de conclure, sans grande surprise, à l'irréductibilité du poétique.

06/2016