Harvey Quinn

Extraits

Sciences de la terre et de la

Cuckoos, Cowbirds and Other Cheats

04/2000

Littérature française

Vittoria Accoramboni. Une nouvelle de Stendhal

01/2023

Histoire internationale

L'Europe au XVIe siècle. Etats et relations internationales

07/2010

Histoire internationale

La France-Turquie. La Turquie vue de France au XVIe siècle

06/2013

Histoire internationale

Cortés

05/2008

Sports

Le traité des équitations. Livre qui enseigne à bien pratiquer toute équitation

10/2016

Généralités

Les conquistadors

03/2022

Histoire internationale

Magellan. L'homme et son exploit

Histoire internationale

Histoire de l'empire des Habsbourg. 1273-1918

09/1998

Régionalisme

La Royale Maison de Savoie. Tome 2, Emmanuel-Philibert Léone-Léona

11/1998

Eco-construction

Tiny house : petite maison, grande aventure

10/2022

Romans historiques

Le livre des noms oubliés

07/2023

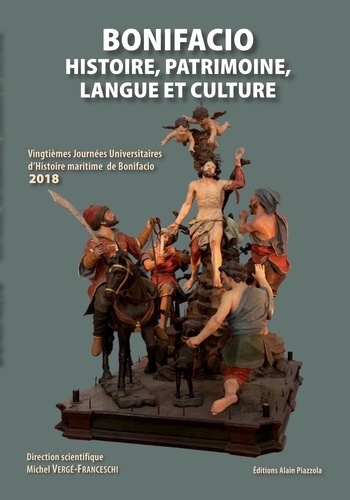

Sciences historiques

Bonifacio, histoire, patrimoine, langue et culture

06/2019

Science-fiction

Asylie, la Cruelle. Pirate et Vampire

11/2019

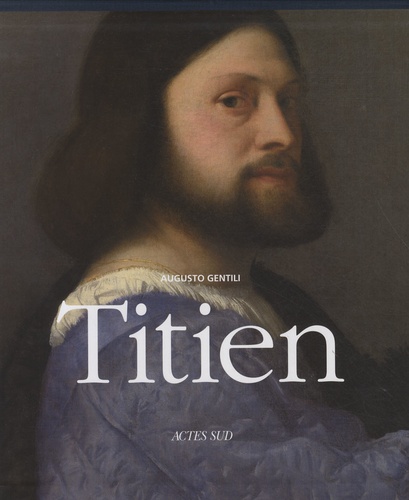

Beaux arts

Titien

10/2012

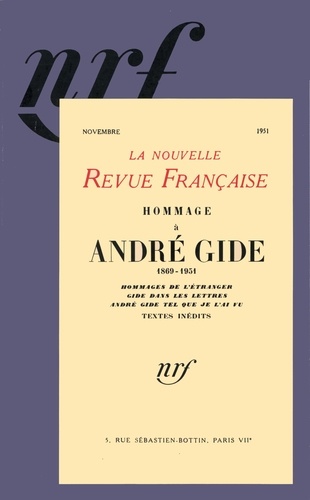

Critique littéraire

La Nouvelle Revue Française Novembre 1951 : Hommage à André Gide

10/1990

Histoire internationale

1565, Malte dans la tourmente. Le "Grand Siège" de l'île par les Turcs

03/2011

Histoire internationale

Le grand désenclavement du monde. 1200-1600

04/2011

Biographies

Philippe II. L'apogée du Siècle d'or espagnol

04/2021

Royaume-Uni

Henri VIII. La démesure au pouvoir

09/2022

Histoire régionale

Dictionnaire historique de la Franche-Comté sous les Habsbourg. Tome 2, les matieres. 1493-1678

05/2023