Joshua Lenoir

Extraits

Histoire de la peinture

Quand les Impressionnistes s'exposaient

04/2024

Littérature étrangère

Kilomètre zéro

02/1990

Monographies

Bonnard

11/2023

Théâtre

Théâtre

01/2012

Histoire du cinéma

Une histoire du cinéma français. Tome 3, 1950-1959

11/2021

Jazz, Blues, Soul, Rap, Reggae

Mystère Monk

10/2022

Sociologie

Le Corps. Diplômées 288-289

03/2024

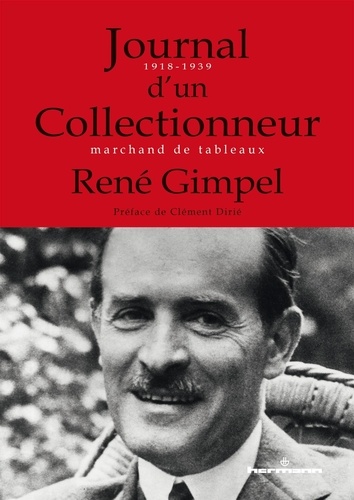

Histoire de l'art

Journal d'un collectionneur. Marchand de tableaux

02/2023

Policiers

Flétrissure

09/2011

Beaux arts

Monet. Une vie dans le paysage

03/2010

Cinéma

Arnaud Giovaninetti. Soleil noir

03/2019

Histoire du cinéma

Une histoire du cinéma français. Tome 3, 1950-1959, Edition de luxe

11/2021

Cinéma

Louis Jouvet

01/2021

Correspondance

Epistolaire, Revue de l'Aire N° 47/2021 : Le geste épistolaire

10/2021

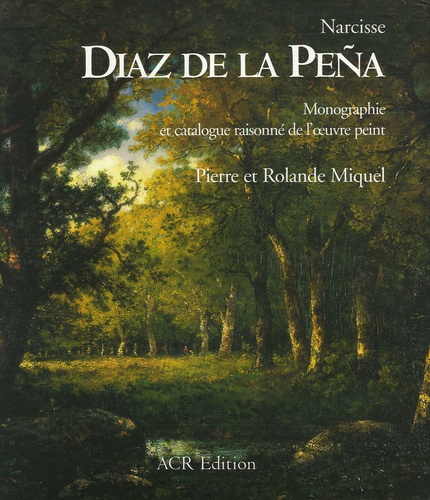

Beaux arts

Narcisse Diaz de la Peña. Coffret en 2 volumes : Tome 1, Monographie ; Tome 2, Catalogue raisonné de l'oeuvre peint

10/2006

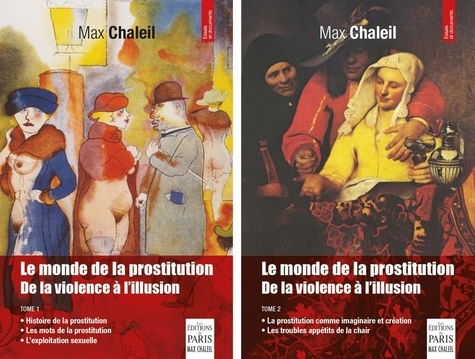

Histoire des mentalités

Le monde de la prostitution. De la violence à l'illusion. Coffret en 2 volumes : Tomes 1 et 2

04/2023

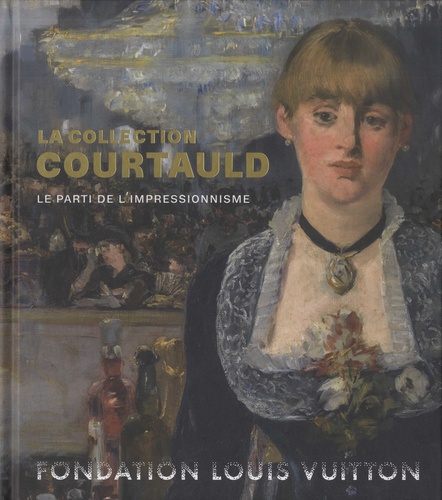

Beaux arts

La collection Courtauld. Le parti de l'impressionnisme

02/2019

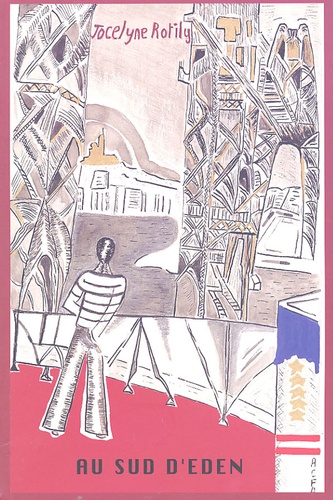

Beaux arts

Au sud d'Eden. Des Américaines dans le Sud de la France (Années 1910-1940)

02/2006

Beaux arts

Figures du siècle de Louis XIV. Portraits gravés de Robert Nanteuil (v. 1623-1678)

11/2019

Beaux arts

Surréalismus N° 7, hiver/printemps 2021 : Le surréalisme aux USA

12/2020

Littérature française

Vicki et Mr. Lang

10/2022

Grec ancien - Littérature

Oeuvres complètes

09/2023

Ecrits sur l'art

Soliloques d'un peintre. Écrits 1896-1958

10/2022

Beaux arts

Magritte tout en papier. Collages, dessins, gouaches

03/2006

Beaux arts

Impression, soleil levant. L'histoire vraie du chef-d'oeuvre de Claude Monet

09/2014

Fantastique

Flamme jumelle Tome 3. La plénitude

10/2022