surréalisme documents

Extraits

Critique littéraire

Tristan Corbière. "Une vie à-peu-près"

05/2011

Actualité et médias

Les plaisirs du journalisme

01/2017

Critique littéraire

Correspondance générale. Tome 10, 1951-1958

11/2006

Histoire de France

LA DECENNIE DE MITTERRAND. Tome 3, Les défis (1988-1991)

09/1997

Histoire de France

Des Tsiganes vers Auschwitz. Le convoi Z du 15 janvier 1944

10/2018

Sciences historiques

La traversée des frontières. Tome II : Entre mythe et politique

10/2004

Romans historiques

Les Retrouvés

05/2009

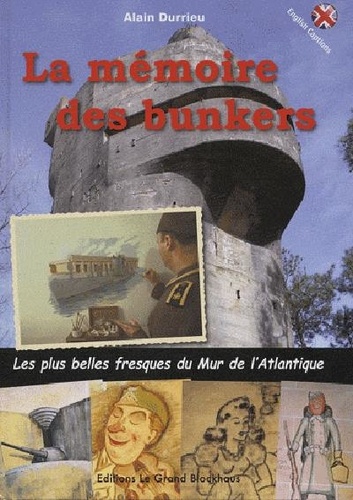

Histoire de France

La mémoire des bunkers. Les plus belles fresques du Mur de l'Atlantique, Edition bilingue français-anglais

06/2011

Beaux arts

Emile André. Art nouveau et modernités

10/2011

Technologies

Le grand livre de la maintenance. Concepts, démarches, méthodes, outils et techniques

04/2019

Pléiades

Oeuvres complètes. Tome 1

04/1986

Pléiades

Oeuvres complètes. Tome 2

05/1986

Religion

Pastorale et célébrations de la réconciliation

01/1999

Critique littéraire

Journal. Tome 3, 1937-1949 ; Textes autobiographiques (1950-1958)

11/1993

Critique littéraire

Cahiers Roger Martin du Gard Tome 1

09/1989

Critique littéraire

Le dossier Kerguelen

01/1992

Régionalisme

Chez nous. Département de l'Isère. Recueil de notes historiques et géographiques

01/1993

Critique littéraire

Entretiens, conférences, textes rares, inédits

11/2019

Actualité et médias

Le secret le mieux gardé du monde. Le roman vrai des Panama Papers

06/2016

Esotérisme

Secret maçonnique ou vérité catholique

02/2019

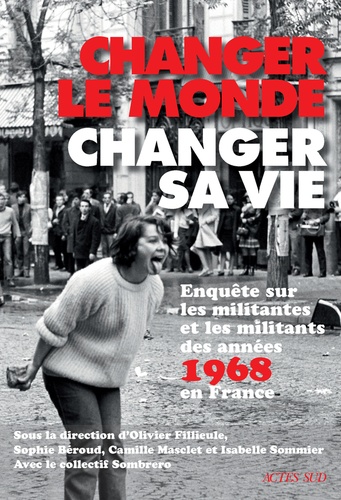

Histoire de France

Changer le monde, changer sa vie. Enquête sur les militantes et militants des années 1968 en France

03/2018

Photographie

A la recherche du corps

01/2019

Musique, danse

Abécédaire Stravinsky. Récits et témoignages

01/2019

Sports

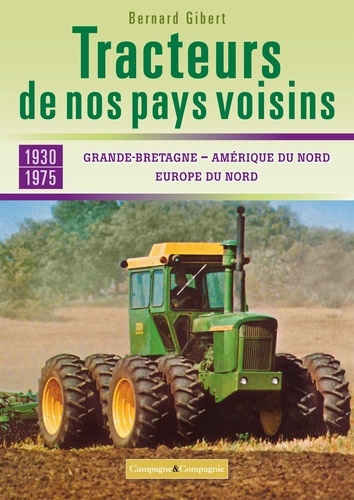

Tracteurs de nos pays voisins 1930-1975. Grande-Bretagne, Amérique du nord, Europe du Nord

11/2018

Sports

Les chemins de fer impériaux d'Alsace-Lorraine

La seconde partie est consacrée à un sujet passionnant : le trafic. On y parle de l'organisation et de l'évolution du trafic des voyageurs et des marchandises, de la concurrence entre réseaux rhénans, des express et trains de luxe, des visites du Kaiser en Alsace-Lorraine mais également du trafic postal. Le chapitre suivant décrit en détail l'extraordinaire diversité des marchandises transportées et s'attarde en particulier sur le trafic sidérurgique et minier, alors l'un des plus denses au monde.

Le chapitre s'achève sur une description des principaux accidents ayant émaillés cette période. Le dernier chapitre est consacré aux aspects militaires et au rôle joué par le réseau durant la première guerre mondiale. Il traite en particulier des installations stratégiques, des réseaux d'espionnage en temps de paix puis de la mobilisation et des transports de troupes. Fruit d'années de recherches et richement illustré, cet ouvrage de référence est une mine d'informations, ponctuée d'anecdotes et de documents rares.

Un ouvrage incontournable pour les passionnés d'histoire et de chemins de fer.

10/2018

Autres médecines

Autobiographie du fondateur de l'ostéopathie. Edition revue et corrigée

01/2017

Ethnologie

Les peuples d'Ajatado (entre Accra et Lagos). Volume 4, Nouveaux partenaires politiques au tournant du XVIIe siècle et extension du Danxome dans les années 1720

02/2017

Actualité et médias

Erreurs fatales. Comment nos présidents ont failli face au terrorisme

01/2017

Vente (Bac pro)

Seconde famille des métiers de la relation client Seconde commune Bac Pro Métiers de l'accueil Bac Pro Métiers du commerce et de la vente. Edition 2022

04/2022

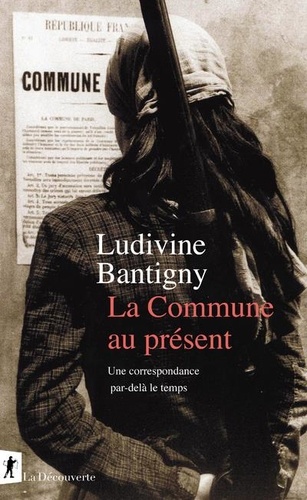

Ouvrages généraux et thématiqu

La Commune au présent. Une correspondance par-delà le temps

03/2021