récompense communauté

Extraits

Policiers historiques

Les enquêtes de Simon Tome 6 : Les bâtards de picpus. Les Enquêtes de Simon

02/2022

Prière et spiritualité

Traverser

02/2023

Monographies

Pleased to meet you N° 13, février 2022 : Pleased to meet you Moffat Takadiwa. Edition bilingue français-anglais

01/2022

Histoire des mathématiques

Le Monde des mathématiques

10/2023

Littérature étrangère

Les Années à rebours

10/2016

Religion

Recherches sur le bouddhisme khmer. Tome 3, Le Don de soi-même

01/1981

Photographes

Heartland. Terre de coeur

11/2023

Rythmes scolaires et environne

Le harcèlement entre élèves : prévenir & agir. Edition revue et augmentée

03/2024

Récits de voyage

Médecin du large. Des grandes courses à la croisière

05/2024

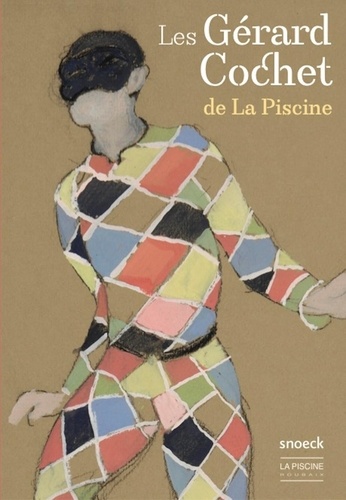

Monographies

Les Gérard Cochet de La Piscine

03/2022

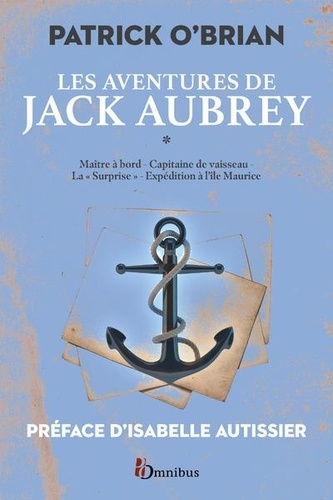

Littérature anglo-saxonne

Les aventures de Jack Aubrey Tome 1 : Maître à bord ; Capitaine de vaisseau ; La surprise ; Expédition à l'île Maurice

04/2024

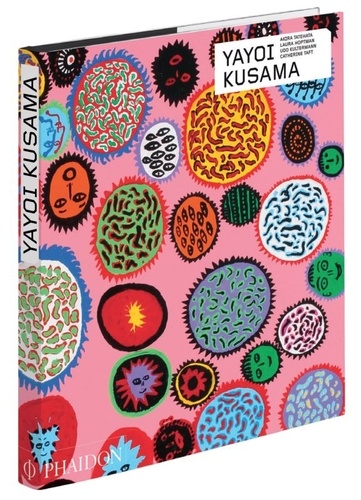

Beaux arts

Yayoi Kusama

10/2017

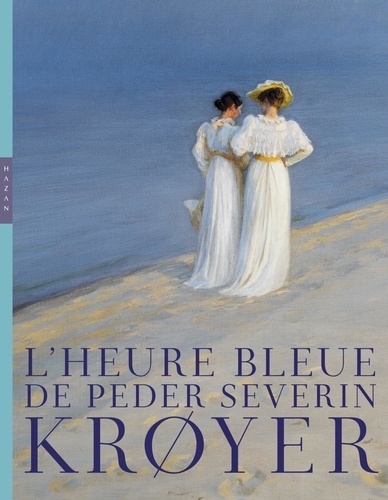

Monographies

L'heure bleue de Peder Severin Kroyer

02/2021

Fantastique

Psi

10/2023

Religion

Formes modernes de la vie consacrée. Adélaïde de Cicé et Pierre de Clorivière

01/1966

Sciences historiques

Intégration des étrangers et des migrants dans les Etats de Savoie depuis l'époque moderne. Actes du colloque international de Turin (2017), Textes en français et en italien

11/2019

Religion

Inculturation et problématique de l'unité de l'Eglise

08/2019

Actualité et médias

Mauritanides. Chroniques du temps qui ne passe pas

11/2012

Economie

Agriculture et paysannerie en Algérie. De la période coloniale aux politiques agricoles et rurales d'aujourd'hui (1962-2019)

10/2019

Histoire et Philosophiesophie

Le virtuel. Vertus et vertiges

03/1993

Histoire internationale

Saladin

11/2012

Religion

Sainte Mâtie

01/2019

Histoire de France

Une mémoire algérienne

03/2020

Ethnologie et anthropologie

Femme, indigène, autre. Écrire le féminisme et la postcolonialité

11/2022

Œcuménisme

Quand les Eglises se parlent !

02/2022

Ouvrages généraux

Atlas des mondes médiévaux musulmans

04/2022

Sociologie

Le Conflit n'est pas une agression. Rhétorique de la souffrance, responsabilité collective et devoir de réparation

02/2021

Indépendants

Fastwalkers

01/2023

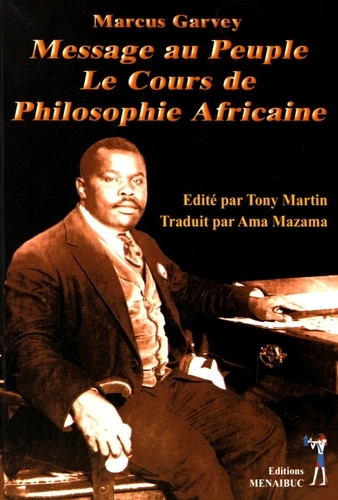

Philosophie

Message au peuple. Le cours de philosophie africaine

07/2010

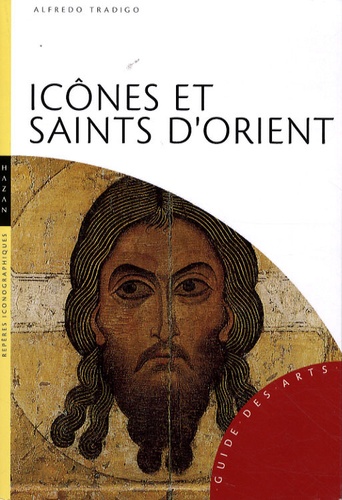

Beaux arts

Icônes et saints d'Orient

09/2009