comptoir national

Extraits

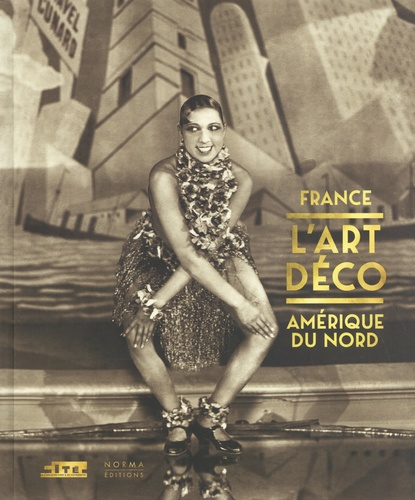

Histoire des arts décoratifs

L'Art déco France-Amérique du Nord

10/2021

Programmation

Python. Apprenez à développer des projets ludiques, 3e édition

10/2023

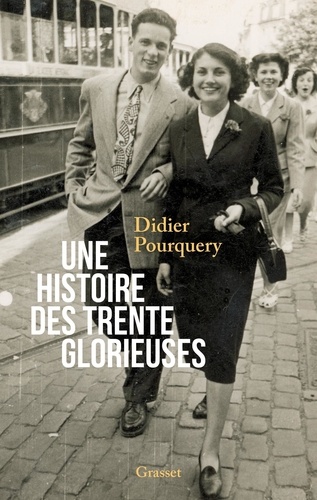

Littérature française

Une histoire des trente glorieuses

10/2023

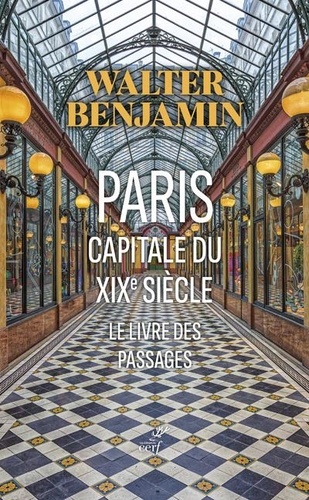

Essais

Paris, capitale du XIXe siècle. Le livre des passages, 4e édition

10/2021

Histoire de France

Philippe Séguin. Le remords de la droite

09/2017

Sciences historiques

Un instituteur de l'Armée d'Afrique dans la folie des guerres sous le casque de l'armée. Sous le casque de l'armée

06/2011

Code civil

Code civil annoté. Edition 2021

07/2020

Revues

XXI N° 62

06/2023

Histoire internationale

La démocratie congolaise "brûlée" au pétrole

05/2000

Monographies

Luz Severino

04/2023

Histoire de France

Le gaullisme d'opposition aux Antilles et en Guyane. Le RPF sous l'oeil de Jacqies Foccart

12/2013

Policiers

Nous sommes un orage sous le crâne d'un sourd

10/2013

Sciences historiques

Histoire du citoyen. L"'être nouveau" (de 1789 à nos jours)

10/2014

Sciences historiques

La France face à l'initiative de défense stratégique de Ronald Reagan (1983-1986). De la guerre des étoiles à la construction européenne

03/2014

Economie

L'Afrique dans la modernité néolibérale. Responsabilités éthiques des multinationales capitalistes

01/2014

Sciences politiques

La vulnérabilité du monde. Démocraties et violences à l'heure de la globalisation

02/2014

Economie

Crises financières internationales et pays en développement. Les enseignements pour le Congo-Brazzaville

09/2013

Droit

Face aux risques. Une histoire de la sûreté alimentaire à la santé environnementale

09/2020

Histoire internationale

La Mongolie en quête d'indépendance. Une utilisation stratégique du développement minier

12/2012

Sciences de la terre et de la

L'oignon du Niger. Etude d'une filière traditionnelle face à un marché globalisé

05/2012

Ethnologie

Les mille et une frontières de l'Iran. Quand les voyages forment la nation

05/2012

Poésie

Le livre d'amis : Poésies à la cour de Blois (1440-1465). Edition bilingue Français-Ancien Français

10/2010

Histoire de France

Lettres, notes et carnets. Tome 2, 1942 - mai 1958

06/2010

Littérature française

Brut

08/2011

Littérature française

Chroniques. Les murmures de la liberté

12/2009

Droit

Droit et économie du procès civil

07/2010

Sociologie

Rabindranath Tagore, sentinelle d'une inde nouvelle

05/2011

Sciences historiques

Ceux de l'usine d'aviation Bloch. Mémoires d'ouvriers dans l'Indre (1936-1951)

04/2011

Histoire de France

Lettres, notes et carnets, Charles de Gaulle. Volume 3, Juin 1958 - novembre 1970

10/2010

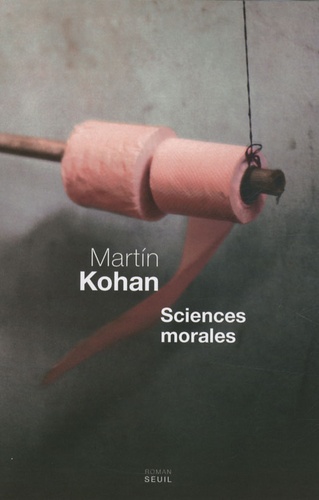

Littérature étrangère

Sciences morales

02/2010