association L214 vidéos

Extraits

Sciences historiques

Les vies d'André Léo. Romancière, féministe et communarde

01/2015

Généralités médicales

Parce que l'amour ne meurt pas... Ethique et deuil périnatal

01/2014

Droit

Radicaliser la justice

12/2019

Histoire de France

Camille Senon, survivante du tramway d'Oradour-sur-Glane. Aurai-je assez vécu pour tous ceux qui sont morts ?

10/2013

Religion

Les trois piliers d’une civilisation

05/2012

Littérature étrangère

Littérature du Niger. Rencontre, volume 2

11/2010

Littérature française

Ma mère est morte

12/2022

Suisse

Neuchâtel, un canton en images. Filmographie tome 2 (1950-1970)

02/2021

Esotérisme

Jacques Bergier. Une légende... un mythe

03/2011

Droit

Droit et surnaturel

04/2015

Gestion

Le crépuscule des héritiers. Dans les coulisses de nos grandes entreprises

10/2020

Communication - Médias

Gérer les crises avec les média sociaux ? Une approche pluridisciplinaire et professionnelle

11/2022

Autres philosophes

Psychologie des esprits associés

03/2023

Histoire des arts décoratifs

Regards sur le métal. Mise en valeur des savoirs et des savoir-faire

09/2021

Philosophie

Traité sur la tolérance

05/1998

Chirurgie

Chirurgie robotique digestive. Rapport présenté au 123e Congrès français de chirurgie. Paris, 30 Août-1er septembre 2021, Edition 2021

09/2021

Sports de combat

Réflexions sur le combat. L’esprit du combat le fighting spirit (l’« esprit combatif ») Conseils pratiques aux professionnels

09/2021

Poésie

Je pense à toi !

09/2021

Management

Conter et compter

10/2023

Histoire des religions

Religions et fin de vie (TP)

10/2023

Moyen Age - Critique littérair

Les figures de Perceval

08/2021

Annales des écoles de commerce

Les Annales officielles du Test Score IAE-Message. Edition 2024

Actualité et médias

OPA sur l'islam de France. Les ambitions de l'UOIF

05/2005

Littérature française

Pour ta tirelire, gamine

04/2020

Droit

Droits du travail, emploi, entreprise. Mélanges en l'honneur du Professeur François Gaudu

06/2014

Histoire de France

Mémoires des combats d'un écrivain-historien

07/2013

Sciences politiques

Médecins sans frontières. La biographie

10/2004

Littérature étrangère

La Vocation

06/1989

Economie

DE LA DEPENDANCE A L'INTERDEPENDANCE. Mondialisation et marginalisation : une chance pour l'Afrique ?

09/1998

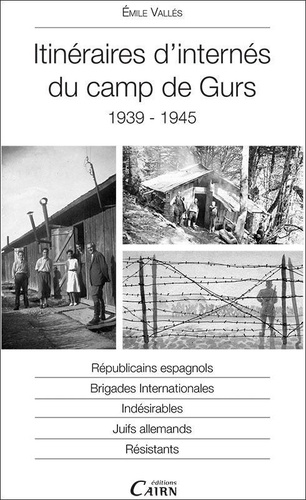

Sciences historiques

Itinéraires d'internés du camp de Gurs (1939-1945)

04/2016