Sécurité absolue

Extraits

Psychologie, psychanalyse

Sport, psychanalyse et science

08/1997

Histoire internationale

Algérie . Les années de tous les dangers

04/1994

Histoire de France

Autour d'un effort de mémoire. Sur une lettre de Robert Antelme

Entre la parole "sans fin" et le récit nécessaire il y a la Lettre à Dionys Mascolo. Malraux note comme une évidence que si "maints déportés"... ont écrit leurs souvenirs, leur retour à l'humanité n'y figure guère". Mascolo réplique : "La Lettre de Robert dit précisément ce que l'on nous dit qu'il est impossible de dire, qui devrait donc rester inouï". Au-delà du "simple raccordement de mémoire", de la "réconciliation" ou de l'"examen de passage", comme au-delà de la trop claire "dénégation", s'ouvre l'espace d'une innocence, d'une "originelle indétermination", où l'homme nié revient à l'homme et où l'écriture à la fois précise et tremblée de la lettre anticipe sur la rédaction du livre.

Cet état, "jamais... il n'y renoncera, jamais n'en guérira, ou jamais ne le trahira". La "réincarnation" (littéralement : le retour à la chair) d'Antelme est exemplaire. "Le lieu d'où il parle, dit Mascolo, il nous y a précipités et nous n'en sommes jamais revenus". Il donne aux autres, "sans échappatoire" l'occasion de se voir du dehors et de se découvrir une vie et une politique. Autour de Robert Antelme, Dionys Mascolo, Marguerite Duras, Edgar Morin puis Elio et Ginetta Vittorini se regroupent "dans le sentiment d'une délivrance mutuelle".

Ils sont tous au Parti Communiste mais leur communisme, qui appartient aussi bien à Holderlin qu'à Marx, a sur la Révolution une "avance" que ne supporteront pas les staliniens. Il refuse catégoriquement "le non-homme de l'homme, armé de raison, instruit de morale et soucieux de perfection". L'expérience, ici, c'est aussi le "refus du message".

08/1997

Actualité et médias

Lionel

08/2001

Sciences historiques

La violence, une histoire sociale. France, XVIe-XVIIIe siècles

02/2011

Droit

Manuel de droit européen des aides d'Etat. 3e édition

12/2019

Littérature française

Un écrivain, un vrai

01/2013

Cinéma

Arnaud Giovaninetti. Soleil noir

03/2019

Ecrits sur l'art

Ce qui est arrivé par la peinture. Textes et entretiens, 1953-2006

02/2022

Sociologie

Penser la non-violence. Agir sur la violence

09/2021

Contes et nouvelles

La potiche a peur en rouge. Et cent autres fables express

10/2021

Littérature étrangère

Zabiba et le roi

06/2012

Science-fiction

Nicolas Eymerich, inquisiteur : Mater Terribilis

03/2013

Religion

Dictionnaire des saints imaginaires et facétieux

08/2002

Religion

Naissance d'un vieux prêtre

11/2012

Sociologie

Nature et démocratie des passions

12/1996

Poésie

Errances d'encre - A la dérive du marais

10/2016

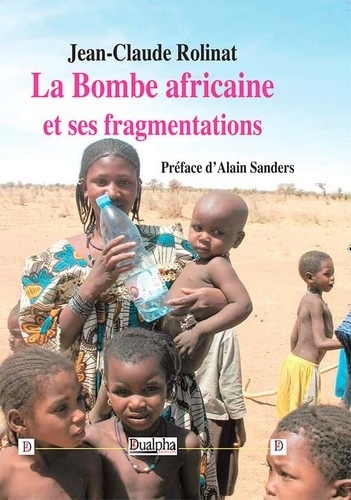

Actualité et médias

La bombe africaine et ses fragmentations

08/2018

Littérature française

Tréfonds

12/2018

Manga

L'épopée Final Fantasy. VI

09/2017

Energie

L'urgence du nucléaire durable

03/2023

Antiquité

Le Chant des déesses, T2 : Le Palais d'Ulysse (édition reliée)

Rock

Down with the System. Mémoires

06/2024

Antiquité

Le chant des déesses Tome 2 : Le palais d'Ulysse. Edition collector

03/2024

Pléiades

Oeuvres. Tome 2

05/2018

Autres

Philosophie N° 150, juin 2021

06/2021

Desserts, pâtisseries

Des gâteaux et des saisons

09/2021

Pléiades

Oeuvres. Tome 1

05/2018

Technologies

Prestataire AMO Bâtiment et travaux publics. Guide pratique, technique et juridique

11/2019

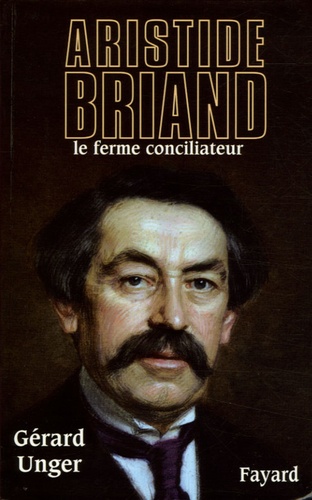

Histoire de France

Aristide Briand

09/2005