Patrick Stein

Extraits

Sciences de la terre et de la

Croiser les sciences pour lire les animaux

10/2020

Science-fiction

Les Dieux de Bal-Sagoth

04/2010

Littérature étrangère

Le coeur et l'esprit. Mélanges offerts au professeur Frère Gérard Mukoko Ntete Nkatu

01/2014

Histoire littéraire

Les écrivains sous les drapeaux

11/2022

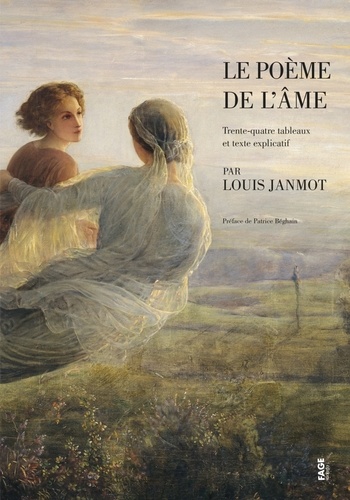

XIXe siècle

Le Poème de l'âme

08/2023

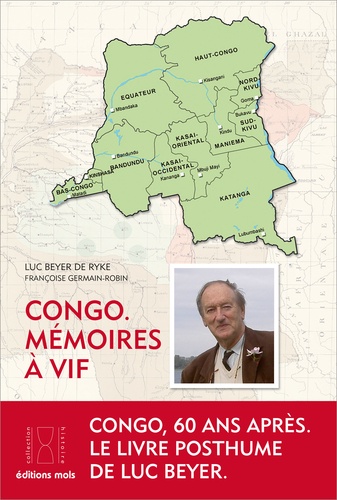

Histoire internationale

Congo. Mémoires à vif

09/2019

Littérature française

L'amputation

09/2022

Développement durable-Ecologie

Il faut continuer de marcher. Mémoires

10/2015

Policiers

Play Boy

10/2015

Théâtre

Dramaturgies de la guerre pour le jeune public. Vers une résilience espérée

01/2020

Critique littéraire

Le renouveau parlementaire : entre discours et action

06/2019

Histoire ancienne

La cité du rire. Politique et dérision dans l'Athènes classique

01/2021

Critique littéraire

La figure du monde. Pour une histoire commune de la littérature et de la peinture

10/2008

Histoire ancienne

Le Proche-Orient. De Pompée à Muhammad, Ier s. av. J.-C. - VIIe s. apr. J.-C.

CNLAfrique – Le Proche-Orient occupe de façon presque permanente le devant de la scène médiatique mais la méconnaissance du passé de cette région demeure. Le mot même de " Proche-Orient " est ambigu et les contours de l'espace géographique qu'il désigne sont vagues.

Consacrer un volume de la collection " Mondes anciens " à cet ensemble fournit l'occasion d'étudier en elle-même et pour elle-même une région trop souvent considérée comme périphérique par les spécialistes de l'Antiquité classique. Depuis la conquête d'Alexandre, les régions et les peuples du Proche-Orient ont toujours été intégrés, selon des modalités variables, à de vastes empires.

L'objectif est de déplacer le regard du centre vers la périphérie ou plus exactement de faire de cette périphérie le centre de l'enquête, en écartant toute idée préconçue de domination, de résistance ou d'acculturation. Notre ouvrage présente ainsi une histoire du Proche-Orient sur la longue durée, du Ier siècle av. J.-C. au VIIe siècle apr. J.-C.

Une première partie propose une perspective géohistorique de l'évolution politique, culturelle et économique de l'ensemble de l'aire, ses rapports avec les autres régions du monde antique, et la place du Proche-Orient romain au sein de cet ensemble et au sein de l'empire romain. Une seconde partie entend saisir au plus près les modes de vie, les pratiques et les acteurs de l'histoire du Levant romain.

Cette approche met en lumière des continuités ou des ruptures, et propose une chronologie renouvelée de l'histoire de la région ainsi qu'une réflexion sur les rapports entre ethnicité, langue, religion et politique.

Histoire de France

Chars souvenirs...

10/2010

Russie

Sandormokh. Le livre noir d'un lieu de mémoire

02/2021

Algérie

La question kabyle dans le nationalisme algérien 1949-1962. Comment la crise de 1949 est devenue la crise "berbériste"

02/2021

Droit

Les solidarités familiales en questions. Entraide et transmission

12/2002

Droit du travail et de l'emplo

La réparation de l'accident du travail. A l'intersection du droit social et du droit commun de la responsabilité

02/2022

Ecole et laïcité

Islam et école en France. Une enquête de terrain

09/2021

Travail social

Par et pour les jeunes. Autogestion d'un espace d'accueil en marge de l'animation socioculturelle

05/2023

Management

5 outils pour réussir en équipe

07/2021

Sécurité incendie

Equipier de sapeur-pompier. Intervenant(e) des opérations de secours

01/2023

Théorie, doctrine économique

Une discipline sans réflexivité peut-elle être une science ? Epistémologie de l'économie

11/2021

Littérature anglo-saxonne

Ce que nous cache la lumière

10/2021

Grandes réalisations

Un château moderne. Villa Cavrois, Robert Mallet-Stevens

06/2022

Institutions judiciaires

La bonne administration de la justice

05/2023

Théologie

Apport du trouble à l'éthique chrétienne

06/2023

Finances publiques

Les relations financières dans les formes d'organisations étatiques

12/2021

Religion

L'islam des marges. Mission chrétienne et espaces périphériques du monde musulman, XVIe-XXe siècles

01/2011