Myriam Marina Ondo

Extraits

Civilisations pré-colombiennes

L'agonie du Dieu-Soleil

04/2021

Histoire militaire

Les 10 plus grandes batailles de chars de la Seconde Guerre mondiale

02/2023

Romans historiques

Les eaux de la colère

05/2021

Actualité politique internatio

Devenir

11/2018

Actualité médiatique France

Femmes dirigeantes. Comment elles ont osé

01/2022

Littérature Espagnole

Je chante et la montagne danse

05/2022

Sociologie

Bourdieu et les Ameriques. Une internationale scientifique : genèse, pratiques et programmes de recherche

06/2023

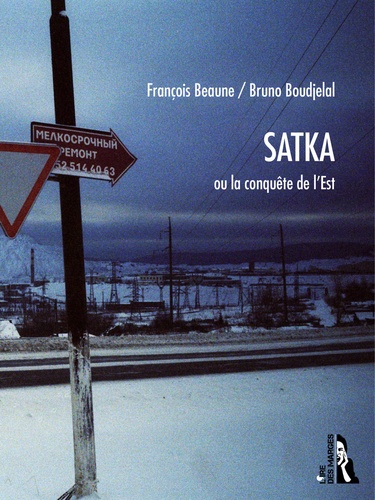

Thèmes photo

Satka. Ou la conquête de l'Est

03/2023

Histoire de la musique

Petites géométries de l'expérience musicale

10/2023

Littérature française

13 à table ! Edition 2023

11/2017

Histoire internationale

Le Sahara marocain. L'espace et le temps

11/2019

Littérature française

Nos conversations du mercredi

10/2018

Histoire internationale

L'amiral Horthy. Régent de Hongrie

09/2014

Décoration

Miss France. 1920-2020

11/2020

Poésie

Poésies

11/2022

Histoire de France

Les Chemins de la mer. Saint-Tropez : petit port méditerranéen (XVIIe-XVIIIe siècles)

05/2010

Littérature Espagnole

Melvill

01/2023

Russie

Alexandra Kollontaï. La Walkyrie de la Révolution

11/2021

Humour

Comment j'ai sauvé le président. Farce et attrapes de la Sarkozie

02/2012

Revues de droit

Revue française de finances publiques N° 163-2023 : Hommages en l'honneur du Professeur Marie-Christine Esclassan - Finances publiques écologiques

09/2023

XIXe siècle

Le poignard de Goya

10/2021

Littérature française

Haute Mer. Conversations avec le maître ; L'île aux musées ; Sentinelles ; Totale éclipse ; Destruction

06/2022

Histoire de la mode

Miss France 1920-2021. Edition 2021

12/2021

Histoire ancienne

La Cité à l'épreuve des rois. Le siège de Rhodes par Démétrios Poliorcète (305-304 av. J.-C.)

10/2011

Littérature érotique et sentim

Les Louves de Rome - Tome 1. La beauté de Tiberius

06/2020

Littérature française

Contes et légendes de Bretagne. Tome 2, Les bienheureux ; L'enfer et les demons ; Les revenants ; Les suppôts du diable

11/2017

Actualité politique France

L'Etat radicalisé. La France à l'ère de la mondialisation armée, Edition

10/2022

Physique, chimie

L'Histoire de la Radio En Union Soviétique de 1880 à 1950

12/2020

Littérature française

Les années secrètes de la vie d'un homme

01/1984

Littérature étrangère

Montecristo

08/2015