La demande en mariage. Un siècle de rencontres 1880-1980

Extraits

Droit

Thèse de doctorat. La législation douanières des céréales. Sciences politiques et économiques, 17 mars 1900

06/2020

Histoire de France

La Main de Pétain, 1940-1944. Contrôle et répression des « indésirables » par lEtat français

10/2014

Cinéma

La drôle de guerre des sexes du cinéma français (1930-1956). Edition revue et augmentée

02/2019

Critique Théâtre

Molière et la comédie classique. Extraits des cours de Louis Jouvet au Conservatoire (1939-1940)

03/2022

Critique littéraire

Maxime Du Camp. L'autre romancier

03/2013

Littérature étrangère

Ahmadou Kourouma : romancier de la politique africaine de la France. Un écrivain et critique engagé en situation postcoloniale

03/2014

Sociologie

Les nouvelles lois de l'amour. Sexualité, couple et rencontres au temps du numérique

03/2019

Histoire de France

La fortune de la Grande Mademoiselle. Anne Marie Louise d'Orléans, duchesse de Montpensier (1627-1693) Un enjeu politique au XVIIe siècle

03/2019

Histoire ancienne

Travailler le cuivre à Douai au XIIIe siècle. Histoire et archéologie d’un atelier de proximité

04/2019

Histoire de France

Nancy. De ses origines à la métropole du XXIeme siècle

09/2019

Economie

Histoire économique de la France au XXe siècle, 1914-1997

05/1998

Sciences politiques

L'ensauvagement. Le retour de la barbarie au XXIe siècle

01/2007

Littérature française

De l'homme à la science : philosophie du XXe siècle

05/2013

Critique littéraire

Gens de la Tamise. Le roman anglais au XXe siècle

08/1999

Mouvements artistiques

Histoire de la peinture française au XIXe siècle, 1793-1903

02/2021

Beaux arts

L'architecture de la Grèce au XIXe siècle (1821-1912)

06/2017

Histoire de l'art

Musée du grand siècle. Dessins de la donation Pierre Rosenberg

09/2022

Linguistique

Lux philologiae. L'essor de la philologie au XVIIIe siècle

06/2021

Histoire régionale

Les chemins de transhumance dans la Provence du XVIIIème siècle

05/2022

Religion

LA RECONQUETE CATHOLIQUE DE L'EUROPE CENTRALE. XVIème-XIIIème siècle

05/1998

Poésie

Anthologie de la poésie française du XXe siècle. Tome 1

03/2000

Critique littéraire

Gens de la Tamise. Le roman anglais au XXème siècle

06/2001

Critique littéraire

Histoire de la littérature française au XVIIe siècle. Tome 3

02/1997

Critique littéraire

Histoire de la littérature française au XVIIe siècle. Tome 2

02/1997

Sciences politiques

Les décolonisations au XXe siècle. Les hommes de la transition

03/2014

Religion

Au péril de la nuit. Femmes mystiques du XXe siècle

05/2017

Histoire de France

Le dernier siècle français. La France de 1914 à 2014

02/2016

Lecture 9-12 ans

La véritable histoire de Coumba petite esclave au XVIIIe siècle

01/2016

Poésie

Anthologie de la poésie française du XXe siècle. Tome 2

03/2000

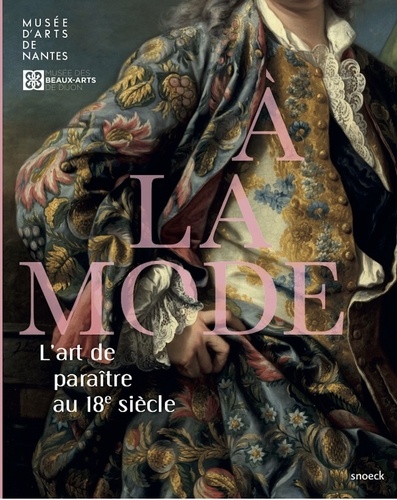

Costume

A la mode. L'art de paraître au 18e siècle

12/2021