Juillet 1914

Extraits

Littérature étrangère

Catalogue des tableaux anciens des XVIIe et XVIIIe siècles oeuvres de J.-A. Aved, A. Van Beyeren. F. Bol., F. Boucher, A. Cuyp des collections de M. Jean Dollfus. Vente, 20-21 mai 1912. Partie 4

02/2020

Romans historiques

Les enfants de la patrie Tome 1 : Les pantalons rouges

02/2002

Beaux arts

Rwanda, entre crise morale et malaise esthétique. Les médias, la photographie et le cinéma à l'épreuve du génocide des Tutsi (1994-2014)

03/2014

Histoire de France

L'application du traité de Fez dans la région de Souss. Tome 3, La politique berbère du Protectorat français au Maroc (1912-1956)

05/2011

Religion

L'amour humain dans le plan divin. La rédemption du corps et la sacramentalité du mariage dans les Catéchèses du mercredi (1979-1984)

12/2014

questions militaires

Le Führer et le Duce. Volume 1, De la fascination unilatérale au Pacte d'Acier et à l'entrée en guerre. 1919-1940

02/2021

Histoire de France

Gazage de concentrationnaires au château de Hartheim. L'action 14f13 1941-1945 en Autriche annexée, nouvelles recherches sur la comptabilité de la mort

11/2010

Critique

BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ PAUL CLAUDEL 1988 - 2, N 110 - SAINTE MARIE PERRIN : ARC. SAINTE MARIE PERRIN : ARCHITECTE (1835-1917). CLAUDEL LÀ-BAS

07/2023

Vichy

La grande histoire des Francais après l'Occupation. Tome 12, Pour en finir avec Vichy - Partie 2, Les racines des passions, 1940-1941

11/2021

Espagnol apprentissage

Le polar dans la transition démocratique espagnole. Le cas de Tatuaje (1974) de Manuel Vazquez Montalban et de Protesis (1980) de Andreu Martin

03/2014

Histoire de France

Les Alliés sous l'uniforme anglais. De la Normandie à la mer du Nord (1944-1945) Français, Belges, Néerlandais, Polonais, Tchèques, Norvégiens, Danois

01/2013

Histoire de France

Histoire de la IVe République. Tome 6, La Républiqe des Tourmentes (1954-1959) Tome 4, De Gaulle à Matignon (Juin 1958-Janvier 1959)

01/2012

Histoire internationale

La tentation du sabre. La Suisse, l'Italie, le Canton du Tessin de l'âge des Empires à la Grande Guerre (1870-1918)

10/2018

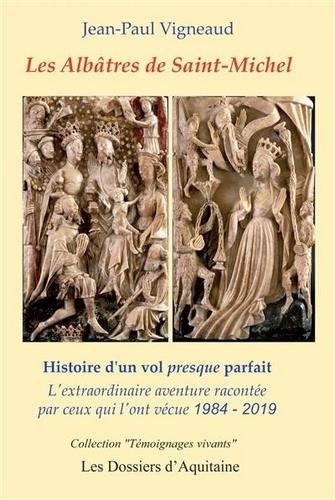

Histoire de France

Les albâtres de Saint-Michel. Histoire d'un vol presque parfait, l'extraordinaire aventure racontée par ceux qui l'ont vécue, 1984-2019

11/2019

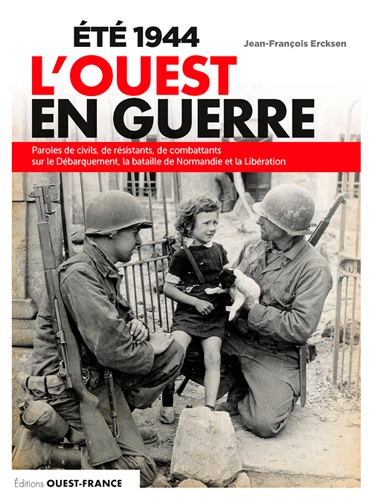

Histoire de France

Eté 1944 L'ouest en guerre. Paroles de civils, de résistants, de combattants sur le Débarquement, la bataille de Normandie et la Libération

05/2019

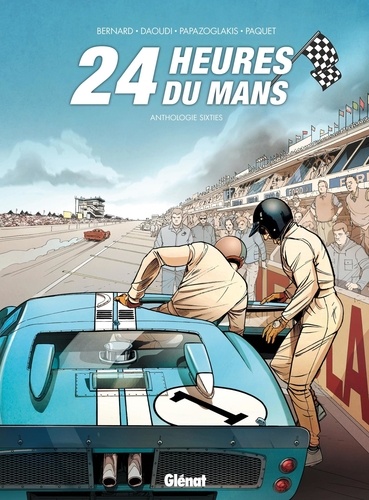

Aventure

24 Heures du Mans : Anthologie sixties. 1961-1963 : Rivalités italiennes ; 1964-1967 : Le duel Ferrari-Ford ; 1968-1969 : Rien ne sert de courir...

11/2023

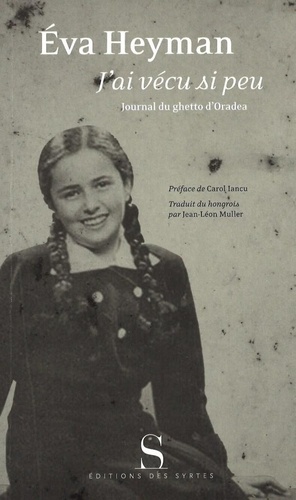

Littérature étrangère

J'ai vécu si peu. Journal du ghetto d'Oradea

05/2013

Histoire internationale

Aux côtés de Goebbels. Journal de son "secrétaire"

04/2017

Anges - Archanges

Le mystère de Michaël

12/2022

Histoire internationale

De la crosse à la croix. L'ancien évêché de Bâle devient suisse (Congrès de Vienne - 1815), Textes en français et en allemand

05/2018

Ouvrages généraux et thématiqu

Février 34. L'affrontement

01/2024

Essais

L'architecture de Claude-Nicolas Ledoux 1804. Une édition annotée

06/2023

Sciences politiques

CAN 2019 : de l'accueil euphorique des Lions du Sénégal. Lecture politique d'un fait polémique

12/2019

Histoire internationale

L'Oriental et la Méditerranée. Au-delà des frontières

05/2020

Droit

Code de justice administrative. Edition 2020

11/2019

Littérature française

Mes mots du jour

11/2019

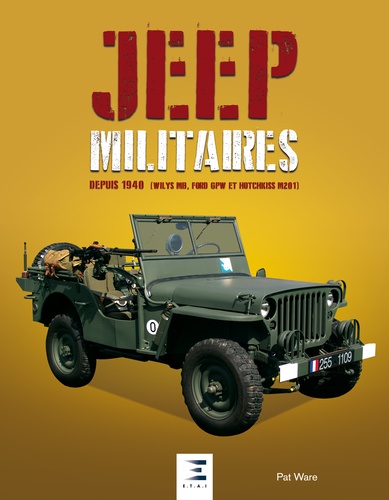

Sports

Jeep militaires depuis 1940 (Willys MB, Ford GPW et Hotchkiss M201). Histoire, développement, production et rôles du véhicule tactique 1/4 de tonne 4X4 de l'armée américaine

10/2019

Littérature française

Au fond du lac

09/2019

Théâtre

Comme un insecte

07/2014

Mer

Retrouver la Minerve

05/2020