Cultures

Extraits

Basket, Handball, Volley

NBA All Star Names. Les meilleurs surnoms dans l'histoire de la NBA

10/2022

Littérature étrangère

Voyage en Pologne

04/2011

Moyen Age - Critique littérair

Les fées au Moyen Age. Morgane et Mélusine : la naissance des fées

01/2023

Ouvrages généraux et thématiqu

L'imaginaire de la sainteté. De la découverte des reliques à la fabrique des légendes

11/2021

Poésie

Labyrinthes. Edition bilingue français-anglais

03/2020

Littérature roumaine

Le cimetière des héros

01/2024

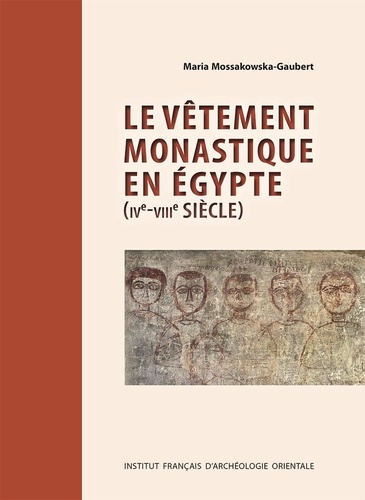

Egypte

Le vêtement monastique en Egypte (IVe-VIIIe siècle)

06/2023

Pédagogie

Contes pour grandir. Le conte en randonnée

08/2022

Philosophie

Habiter selon Tanella Boni

10/2018

Beaux arts

La communauté inavouable. Madrid, octobre 68, Edition bilingue français-espagnol

01/2021

Petits classiques parascolaire

Le Mariage de Figaro. Avec le parcours "La comédie du valet"

08/2019

Petits classiques parascolaire

Des cannibales ; Des coches. Avec un parcours "Notre monde vient d'en découvrir un autre"

08/2019

Littérature française

La Canne De M. De Balzac. .

09/2023

Histoire de l'art

"Et les grands cris de l'Est". Robert Delaunay à Berlin, 1912-1914

06/2021

Monographies

Kandinsky. L'énigme du premier tableau abstrait

12/2023

Sciences historiques

Corse. Renaissance d'une nation, avec 1 CD audio

04/2013

Religion

L'islam et le monde moderne

12/2010

Religion

Dictionnaire du judaisme français depuis 1944

11/2013

Littérature française

Le chat de Mara

09/2014

Musique, danse

ARRAU PARLE. Conversations

10/1985

Littérature française

Les sept merveilles de Dieu

04/2016

Essais

Invasion Los Angeles. De John Carpenter

04/2023

Littérature érotique

La coquille de Sybel

02/2024

Petits classiques parascolaire

La Princesse de Clèves. Avec le parcours "Individu, morale et société"

08/2019

Linguistique

Le hold-up des mots. Redonner aux mots leur vrai sens

06/2021

Histoire ancienne

Histoire de la Gaule. Une confrontation culturelle, VIème siècle avant J.-C. - Ier siècle après J.-C.

04/1997

Histoire internationale

L'Afrique, berceau de l'écriture et ses manuscrits en péril. Volume 1, Des origines de l'écriture aux manuscrits anciens (Egypte pharaonique, Sahara, Sénégal, Ghana, Niger)

11/2014

Non classé

Agora - Commentaires et Libres Propos

02/2020

Littérature française

Echos de Saint-Domingue - Nouvelles du dix-neuvième siècle Tome 1

05/2020

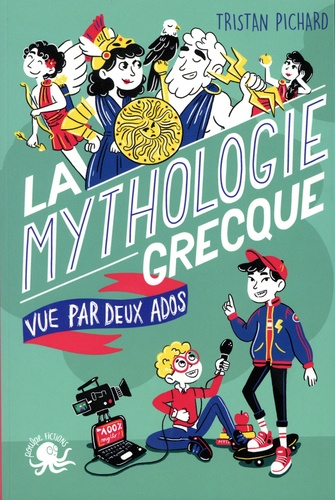

Lecture 9-12 ans

La mythologie grecque vue par deux ados

03/2020