Résister ou collaborer. Une famille déchirée sous l'Occupation

Extraits

Sciences historiques

Le Pays basque sous l'Occupation

05/2017

occupation

Des femmes françaises sous l’Occupation

04/2024

Histoire de France

Diaboliques. Sept femmes sous l'Occupation

02/2019

Histoire de France

Tony, 1942. Un procès oublié sous l'Occupation

03/2012

12 ans et +

Nous sommes tous sa famille

01/2021

Histoire de France

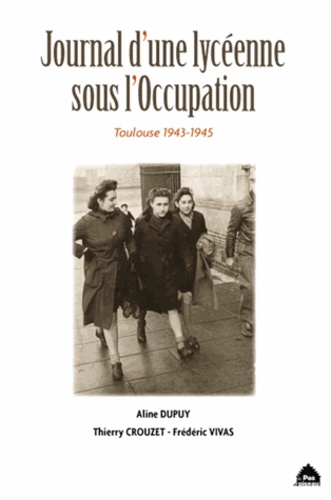

Journal d'une lycéenne sous l'Occupation. Toulouse 1943-1945

04/2013

Romans historiques

Priscilla. La vie cachée d'une Anglaise sous l'Occupation

02/2015

Autres éditeurs (A à E)

Camille veut une nouvelle famille

01/2022

Histoire de France

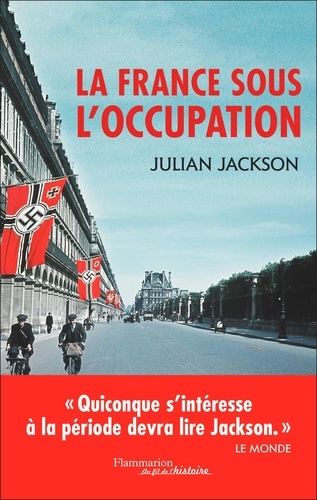

La France sous l'Occupation (1940-1944)

05/2019

Histoire de France

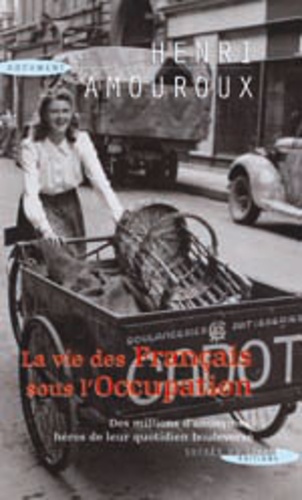

La vie des Français sous l'Occupation

11/2007

Histoire de France

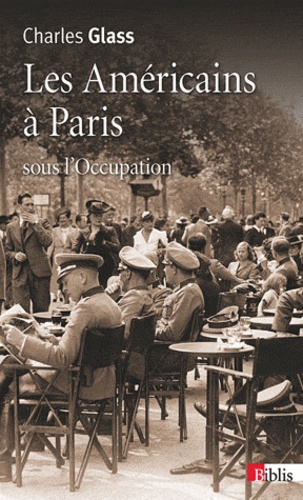

Les Américains à Paris sous l'Occupation

05/2012

Histoire de France

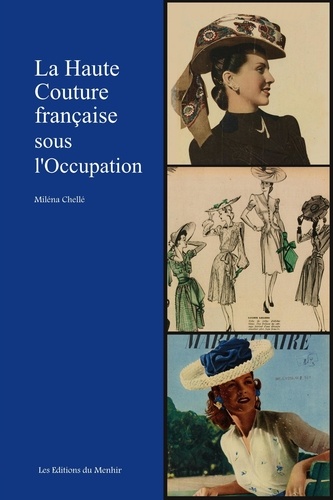

La Haute Couture française sous l'occupation

01/2021

Histoire de France

La vie des français sous l'Occupation

10/2011

Ouvrages généraux

Basse-Navarre et Soule sous l'Occupation

03/2021

Musique, danse

La musique à Paris sous l'Occupation

11/2013

Histoire de France

Industriels et banquiers français sous l'Occupation

08/2013

Histoire de France

Dictionnaire de la France sous l'Occupation

05/2011

Encyclopédies de poche

Les années noires. Vivre sous l'Occupation

12/2009

occupation

Les armes sous l'occupation. Collaboration & Résistance

04/2024

Généralités

Journal d'un rochelais sous l'occupation (format poche)

03/2023

Sciences historiques

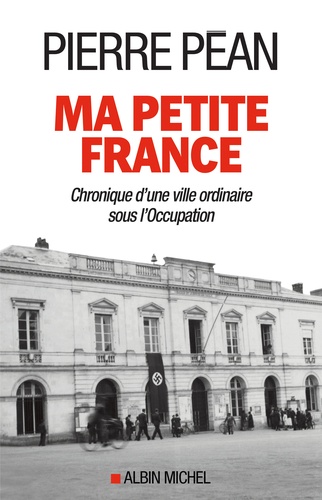

Ma petite France. Chronique d'une ville ordinaire sous l'Occupation

03/2017

Histoire de France

Nice la juive. Une ville française sous l'Occupation 1940-1942

04/2010

Littérature française

Nous vous aimons tous

07/2014

Littérature française

L'île déchirée

11/2019

Romans de terroir

Le Miel de l'aube. Une enfance en Bourgogne sous l'Occupation

03/2012

Histoire de France

La musique au pas. Etre musicien sous l'Occupation

03/2016

Résistance

Des catholiques au secours des Juifs sous l'Occupation

06/2022

Ecrits sur l'art

Une prière dans la nuit. Journal d'une femme peintre sous l'Occupation

06/2021

Littérature française

Une famille dans lhistoire ou lhistoire dune famille

03/2021

Littérature française

Le goût du motchi. Une jeune Japonaise sous l'occupation américaine, 1945-1952

06/2014