Les cahiers d'Ida. Mémoires d'une jeune femme juive, de la Pologne à la France, dans la première moitié du XXe siècle

Extraits

Critique Poésie

Une crise du moderne. Science et poésie dans la seconde moitié du XIXe siècle

03/2021

XVIIIe siècle

Un ballet diplomatique au service de la paix. Les ministres de France à Bruxelles dans la seconde moitié du XVIIIe siècle

11/2023

Allemand apprentissage

Penser les identités juives dans l'espace germanique. XIXe-XXe siècles

07/2015

Ouvrages généraux et thématiqu

Les institutions de la France médiévale. XIe-XVe siècle, 3e édition

03/2022

Sociologie

Du vieillard au retraité. La construction de la vieillesse dans la France du XXe siècle

01/2017

Critique littéraire

Le Roman face à l'histoire. La littérature engagée en France et en Italie dans la seconde moitié du XXe siècle

04/2011

Empire

Lendemains d'Empire. Les soldats de Napoléon dans la France du XIXe siècle

01/2022

Littérature française

La première femme nue

05/2015

Critique littéraire

François d'Assise, un poète dans la cité. Variations franciscaines en France (XIXe-XXe siècles)

10/2019

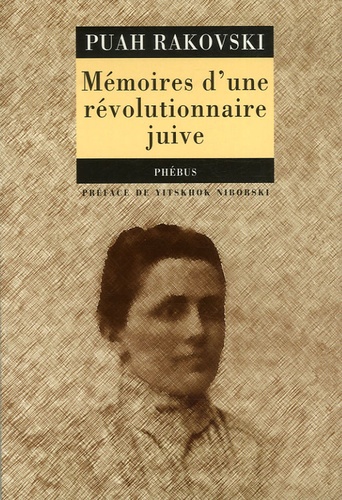

Histoire internationale

Mémoires d'une révolutionnaire juive

10/2006

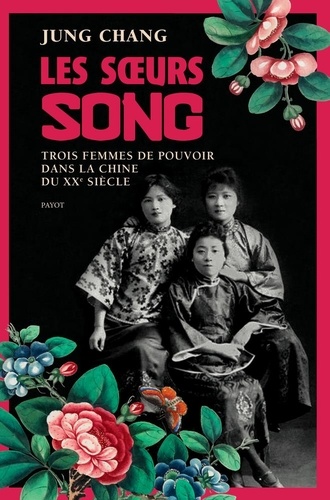

Chine

Les soeurs Song. Trois femmes de pouvoir dans la Chine du XXe siècle

02/2021

Revues

Littératures N° 84/2021 : Le paysage musical. Musique et littérature dans la première moitié du XIXe siècle

09/2021

12 ans et +

La jeune femme à la rose

11/2002

Sciences historiques

La ville des bourgeois. Elites et société urbaine à Bâle dans la deuxième moitié du XIXe siècle

09/1998

Histoire des femmes

Les femmes dans la France moderne. XVIe-XVIIIe siècle

07/2021

Sciences politiques

La France républicaine. Histoire politique XIXe-XXIe siècle

03/2017

Science-fiction

La Mer Eclatée L'intégrale : La moitié d'un roi ; La moitié d'un monde ; La moitié d'une guerre

09/2017

Ouvrages généraux

Histoire juive de la France

10/2023

Littérature française

La Jeunesse de Pierrette, mémoires d'une jeune fille

08/2013

Histoire de France

La question laïque. XIXe-XXe siècle

09/1997

Histoire de France

Les tirailleurs sénégalais vus par les blancs. Anthologie d'écrits de la 1re moitié du XXe siècle

06/2016

Histoire de France

La France politique. XIXe-XXe siècle, Edition revue et augmentée

03/2003

Psychologie, psychanalyse

Les mémoires premières, de la conception à la naissance

01/2019

Non classé

MEmoires de la Femme A Barbe

12/2023

Théâtre

Dramaturgies de la crise (XXe-XXIe siècles)

09/2017

Histoire internationale

Une femme dans la tourmente de la grande Syrie . D'après les mémoires de Juliette Saadé

08/2019

Sciences politiques

La politique en France au XXe siècle

11/2010

Sociologie

Les hommes lents. Résister à la modernité XVe - XXe siècle

01/2020

Sociologie

Les Hommes lents. Résister à la modernité, XVe-XXe siècle

03/2022

Histoire des femmes

Histoires de prisonnières. Les femmes incarcérées dans les maisons centrales du sud de la France au XIXe siècle

09/2022