Le génocide des Laris au Congo

Extraits

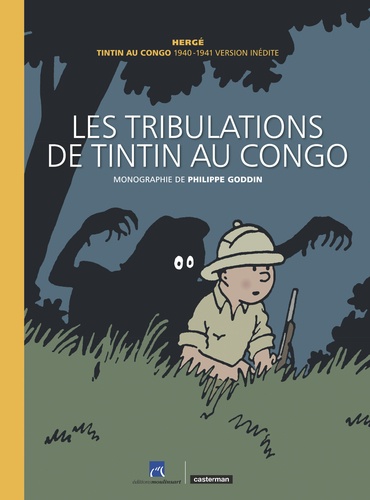

BD tout public

Les tribulations de Tintin au Congo. Tintin au Congo 1940-1941 version inédite

11/2018

Religion

La révolution messianique au Congo

10/2015

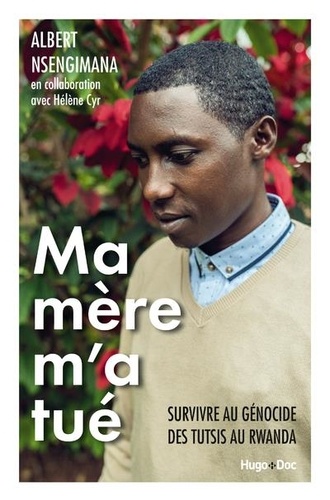

Histoire internationale

Ma mère m'a tué. Survivre au génocide des Tutsis au Rwanda

04/2019

Critique littéraire

Claris et Laris

05/2007

Sciences politiques

Du paradis au purgatoire, le Congo

12/2023

Histoire internationale

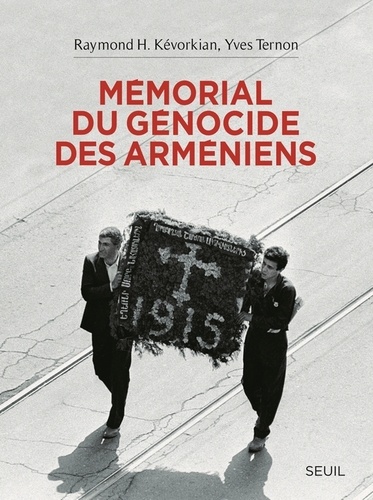

Mémorial du génocide des Arméniens

11/2014

Histoire internationale

La battante. Renaître après le génocide des Tutsis

07/2018

Littérature française

Un Génocide

02/2021

Policiers

Génocide(s)

05/2018

Rwanda

Le choc. Rwanda 1994 : le génocide des Tutsi

03/2024

Histoire internationale

Un génocide au tribunal. Le Rwanda et la justice internationale

03/2019

Histoire internationale

Par-delà le génocide

03/2014

Histoire internationale

1915 le génocide Arménien

03/2015

Histoire internationale

Histoire générale du Congo des origines a nos jours. Tome 3, Le Congo au 20e siècle

12/2010

Sociologie

Sociologie des hôpitaux et des soins curatifs au Congo- Kinshasa

10/2022

Développement durable-Ecologie

Des bonobos et des hommes. Voyage au coeur du Congo

01/2015

Littérature étrangère

Une petite saison au Congo

12/2009

Photographie

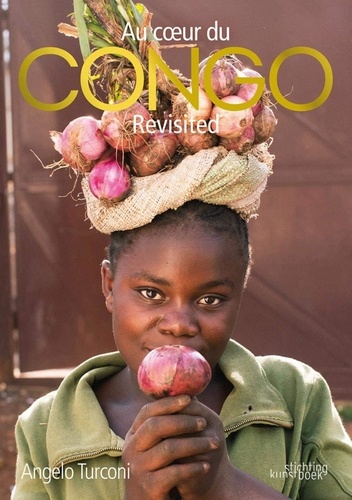

Au coeur du Congo revisited

11/2018

Sciences politiques

Géographies du pouvoir au Congo. Des chefs traditionnels aux présidents de la République

07/2021

Religion

La pastorale militaire au Congo-Brazzaville

07/2014

Histoire internationale

La problématique démocratique au Congo-Brazzaville

07/2015

Droit international public

Le droit du patrimoine naturel au Congo

07/2023

Récits de voyage

La tanière des vainqueurs. Séjours et voyages au Cameroun et au Congo

02/2017

Histoire internationale

Un Turc au Congo. Le roman de Lumumba

02/2011

Historique

Une histoire du génocide des Arméniens

09/2022

Romans policiers

Sortir indemne de l'enfer du génocide. La vérité libératrice des victimes et des auteurs du génocide

06/2021

Guides étrangers

Le Congo

10/2013

Sciences politiques

R.D Congo : des compromissions au compromis - Résolution 2098

04/2015

Sports

Le handball féminin au Congo-Brazzaville. Les grandes dames des Diables rouges

10/2015

Cinéma

Images d'après. Cinéma et génocide au Rwanda

11/2010