La rationalité des valeurs. [actes du colloque, Paris-Sorbonne, octobre 1996

Extraits

Histoire internationale

Les exclus en Europe. 1830-1930, [actes du colloque, Paris VIII, 22-24 janvier 1998

03/1999

Troisième République

Toujours debout ! Actes du colloque Commune de Paris 1871-2021

03/2021

Critique littéraire

Cahiers Roger Martin du Gard Tome 3 : Actes du colloque international de Nice du 4 et 6 octobre 1990

10/1992

Sociologie

Les modèles de l'action. [journée d'étude, Paris-Sorbonne, 28 mars 1996

07/1998

Littérature française

Un certain goût d'opiniâtreté, journal 1991-1996. Précédé de journal reconstitué 1986-1991

07/2022

Critique littéraire

Inventions et découvertes au temps de la Renaissance. [actes des colloques, 19-20 novembre 1993 et 11-12 mars 1994

01/1994

Religion

LE CHRISTIANISME DANS LA SOCIETE. Actes du colloque international de Metz (mai 1995)

11/1998

Histoire de France

Ville et révolution française. Actes du Colloque international, Lyon, mars 1993

04/1994

Droit

La modernisation et la transparence des finances locales. Enjeux et moyens de la démocratie locale, Colloque du 10 octobre 1996

10/1997

Humour

Le monde de Sempé. Volume 2

12/2004

Humour

Le monde de Sempé. Volume 1

10/2002

Critique littéraire

San-Antonio et la culture française. Actes du colloque international des 18, 19 et 20 mars 2010 en Sorbonne

01/2011

Critique littéraire

Littérature et politique en Espagne aux siècles d'or. Colloque international, [Paris, Sorbonne, Colegio de España, 8-10 décembre 1994

06/1998

Technologies

Bâtiment et environnement. Bâtir pour préserver la santé, gérer l'environnement et reconstruire la ville, Actes du colloque du 28 octobre 1999

01/2000

Droit

Regards sur le droit des étrangers. Actes du colloque de l'ADOC du 24 octobre 2008

04/2011

Théâtre

Octobre (1932-1936)

06/2007

BD tout public

Une brève histoire de l'avenir Tome 2

06/2010

Histoire de France

Les niveaux de vie au Moyen-Age. Mesures, perceptions et représentations, Actes du colloque international de Spa 21-25 octobre 1998

07/1999

Beaux arts

L'Art rupestre d'Afrique. Actes du colloque, Paris, janvier 2014

12/2016

Musicologie

Théodore Gouvy, recherches récentes. Actes du deuxième colloque international, Paris 2019

01/2023

Critique littéraire

Actes du XXXVIIIe Colloque international de linguistique fonctionnelle. La Rochelle, France 17-21 octobre 2016

02/2019

Pédagogie

Enseigner la Grande Guerre. Actes du colloque, abbaye-école de Sorèze, 21-22 octobre 2017

12/2018

Histoire ancienne

Le Néolithique du Nord-Est de la France et des régions limitrophes.. Actes du XIIIe colloque interrégional sur le Néolithique (Metz, 10-12 octobre 1986)

09/1993

Histoire internationale

Perspectives d'intégration des pays d'Europe centrale et orientale aux institutions de l'Europe occidentale. Actes du colloque de Miskolc (Hongrie) des 4-5 octobre 1996

07/1998

Sociologie

Fantasy & médias. Actes du colloque des Imaginales 2022

05/2023

Littérature française

Noura. Une émigrée dans la tourmente, Alger, 1969 - Paris, 1991

05/2014

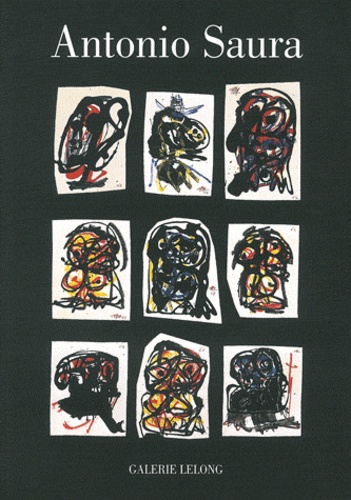

Beaux arts

Antonio Saura. Montages 1956-1996

01/2012

Poésie

Sérénité moyenne. Poèmes 1990-1996

05/2000

Droit

La notion juridique de couple. Actes du colloque

05/1998

Critique littéraire

Henri Michaux. Plis et cris du lyrisme, actes du colloque de Besançon, novembre 1995

07/1998