L'invention de l'orateur

Extraits

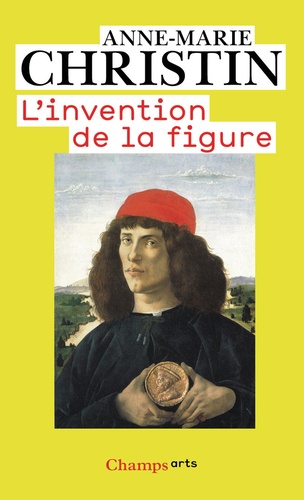

Beaux arts

L'invention de la figure

10/2011

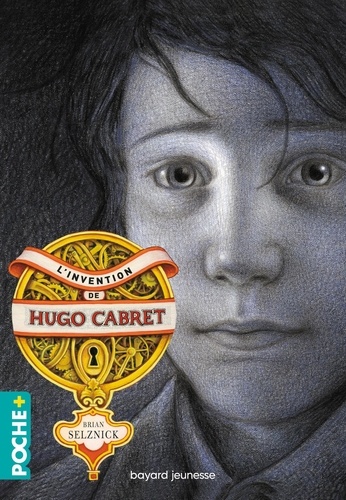

Autres collections (6 à 9 ans)

L'invention de Hugo Cabret

03/2024

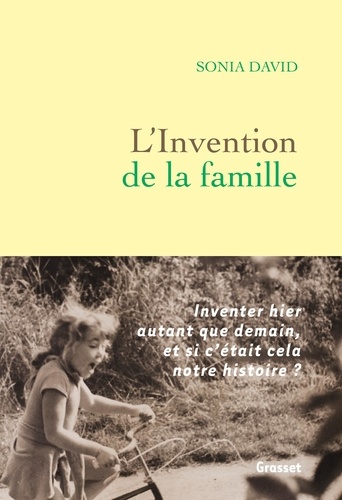

Littérature française

L'invention de la famille

04/2024

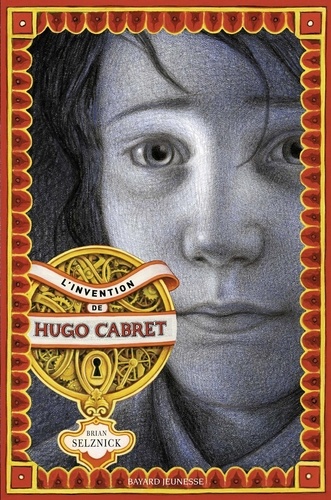

12 ans et +

L'invention de Hugo Cabret

04/2012

Littérature anglo-saxonne

L'invention de la solitude

09/2017

Progiciels

L'Orateur Augmenté. Ecrire un discours avec ChatGPT

03/2023

Epistémologie

Peirce ou l'invention de l'épistémologie

01/2022

Expression orale

La gibecière de l'orateur. La prise de parole en public

09/2021

Critique littéraire

De l'Eloquence et des orateurs anciens et modernes

06/2020

Littérature française

L'invention du désir

11/2010

Poésie

L'invention du verre

01/2003

Essais

L’invention d’Euroméditerranée

09/2023

Dictionnaire du cinéma

L'Invention du cinéma

03/2022

Récits de voyage

L'invention du voyage

09/2017

Littérature française (poches)

L'invention du père

01/2001

Sociologie

L'invention du possible

09/1991

BD tout public

L'invention du vide

06/2012

Sciences historiques

L'invention du bronzage

05/2018

Autres éditeurs (P à T)

L'invention du dimanche

04/2022

Psychologie, psychanalyse

L'invention du langage

01/2008

Histoire des mentalités

L'invention du travail

10/2022

Notions

L'invention du moi

05/2021

Religions orientales

L'invention du monde

07/2023

Littérature étrangère

L'Invention du désert

02/1987

Musique, danse

Léonard de Vinci. L'invention de l'opéra

10/2019

Histoire et Philosophiesophie

L'invention des sciences modernes

10/2011

Histoire de la population

L'invention des cafés parisiens

09/2023

Philosophie

Le tableau vivant. Phryné, l'orateur et le peintre

09/2015

Critique littéraire

Balzac, l'invention de la sociologie

02/2019

BD tout public

Yonk : L'invention de la religion

03/2012