L'île d'Yeu dans la Grande Guerre. Chronique de la vie quotidienne

Extraits

Histoire de France

Les Normands dans la Grande Guerre

07/2018

Régionalisme

Le Voironnais dans la Grande Guerre

09/2013

Critique littéraire

Les écrivains dans la Grande Guerre

11/2018

Histoire de France

Petites patries dans la Grande Guerre

09/2013

Sciences historiques

Nos poilus dans la Grande Guerre

07/2014

Histoire de France

Nos familles dans la grande Guerre

10/2014

Histoire de France

Les enfants dans la Grande Guerre

03/2019

Histoire de France

Les femmes dans la Grande Guerre

06/2018

Histoire de France

Les civils dans la Grande Guerre

10/2018

Histoire internationale

Les Américains dans la Grande Guerre

03/2017

Histoire de France

Les animaux dans la Grande Guerre

03/2014

Sciences historiques

Le Soissonnais dans la Grande Guerre

07/2011

Sciences historiques

La vie quotidienne dans les villes d'eaux (1850-1914)

12/1981

Prière et spiritualité

Guide des difficultés de la vie quotidienne

07/2021

Sciences politiques

La guerre dans les yeux

03/2013

Décoration

La Bretagne. La vie quotidienne des Bretons

01/2003

Histoire ancienne

La Vie quotidienne des dieux grecs

12/1989

Sociologie

La vie quotidienne des jeunes chômeurs

03/1999

Histoire de France

La vie quotidienne en l'an mille

11/1992

Histoire internationale

Madagascar : l'histoire de la grande île

09/2016

Tourisme France

Arles : petit guide de la vie quotidienne

07/2019

Sociologie

Philosophie de la vie quotidienne. Essais critiques

09/2023

Droit

Le barreau de Paris dans la Grande Guerre

05/2016

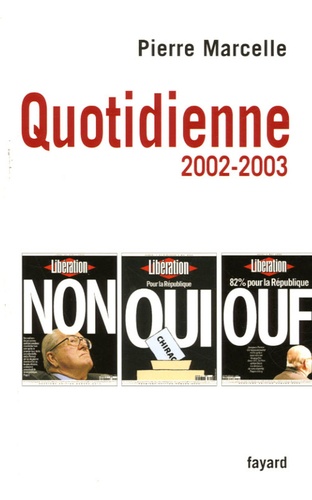

Sociologie

Quotidienne. Chroniques 2002-2003

02/2006

Actualité et médias

Quotidienne. Chroniques 2004-2006

10/2007

Critique

Comme dans un roman de Sagan. Propositions pour la vie quotidienne

02/2022

Sociologie

Juste ? Injuste ? Sentiments et critères de justice dans la vie quotidienne

10/2008

Ethnologie

La vie quotidienne aux îles Loyauté. Maré au temps des Vieux

07/2012

Sciences historiques

La vie en Côte-d'Or pendant la Grande Guerre

10/2013

Histoire de France

La Grande Guerre

05/2014