Jura 1940-1944. Territoires de Résistance

Extraits

Histoire internationale

Historique des unités combattantes de la Résistance [1940-1944 . Département : Dordogne

06/1974

Histoire internationale

Historique des unités combattantes de la Résistance [1940-1944 . Département : Vienne

06/1974

Histoire internationale

Historique des unités combattantes de la Résistance [1940-1944 . Département : Gironde

06/1974

Régionalisme

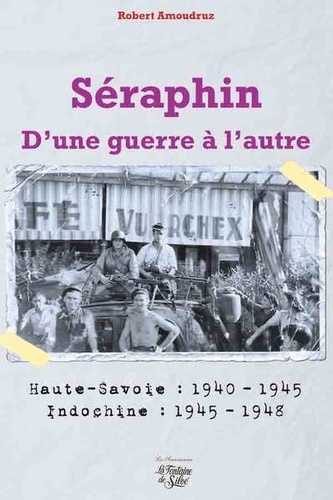

Séraphin. D'une guerre à l'autre - Haute-Savoie : 1940-1945 ; Indochine : 1945-1948

07/2017

BD tout public

Lyon en guerre. 1940-1944

12/2013

Sciences historiques

Le Canigó, terre de résistance 1940-1944. Edition bilingue français-catalan

07/2020

Histoire de France

La France de Vichy. 1940-1944

11/1999

Histoire de France

La ligne de démarcation. 1940-1944

03/2010

Vichy

Le régime de Vichy. 1940-1944

06/2023

Histoire de France

Maquis et Maquisards. La Résistance en armes 1942-1944

10/2015

Résistance

L’aventure du Buhara. Résistance et déportation - 1940-1945

03/2023

Histoire de France

Les écoutes radio dans la Résistance française. 1940-1945

01/2017

Histoire de France

Rafles, Nice 1942-1944

05/2013

Littérature étrangère

Journal secret (1941-1944)

02/2019

Histoire de France

L'épuration. 1944-1949

01/2011

Histoire de France

Paris libéré. 1944-1949

08/2014

Histoire de France

Les Collaborateurs. 1940-1945

01/1976

Histoire de France

Ardennen 1944-1945 (allemand)

11/2019

Histoire de France

Radio libre. 1940-1945

Résistance

Radio Libre. 1940-1945

04/2024

Sciences historiques

Jeunes résistants en Loire-Atlantique

05/2014

Histoire internationale

Une histoire de la résistance en Europe occidentale. 1940-1945

Résistance

Pionnier de la Résistance. Le réseau Grenier-Godard (1940-1942)

09/2022

résistances, sauvetages

Une histoire de la résistance en Europe occidentale. 1940-1945

08/2023

Romans, témoignages & Co

Les combattants de l'ombre. La résistance française 1941/1944

03/2023

Ouvrages généraux

La ligne de démarcation. Le Jura sous haute tension 1940 - 1943

10/2021

Histoire de France

Les vampires : éliminations et sabotages. Résistance, 1943-1945

03/2015

Sciences historiques

Billom 1941-1943

12/2013

Littérature française

Journal 1942-1945

04/1989

Histoire de France

Journal. (1941-1942)

03/2010