De Weimar à Vichy. Les Juifs d'Allemagne en république, 1918-1940/44

Extraits

Correspondance

Correspondance 1913-1948

01/2023

XXe siècle

1919 Weimar mon amour

01/2022

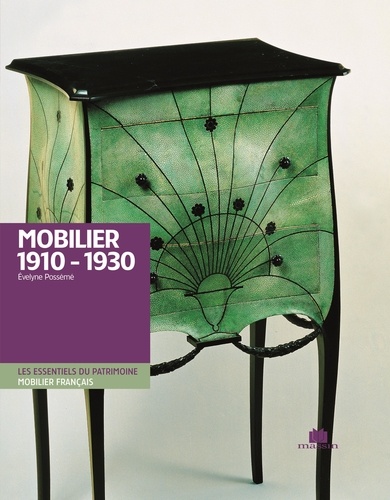

Décoration

Mobilier 1910-1930

10/2010

Histoire internationale

L'impossible retour. Une histoire des juifs en Allemagne depuis 1945

03/2009

Histoire internationale

L'impossible retour. Un histoire des juifs en Allemagne depuis 1945

09/2007

Beaux arts

Neufchatel en Bray, tome 2, ville occupée 1941 1942 1943 début 1944. Tome II Éphéméride 1941-1942-1943-début 1944

05/2011

Beaux arts

Les peintres mexicains (1910-1960)

10/2013

Photographie

Les années heureuses. 1944-1948

03/2020

Histoire de France

Vichy sous les tropiques. La Révolution nationale à Madagascar, en Guadeloupe, en Indochine 1940-1944

04/2004

Histoire de France

Dénoncer les Juifs sous l'Occupation. Paris, 1940-1944

04/2017

Vichy

Dépouiller en toute légalité. L'aryanisation économique des biens juifs en Algérie par le régime de Vichy (1941-1942)

09/2023

Histoire de France

L'ARMEE DE L'AIR DES ANNEES NOIRES. Vichy 1940-1944

09/1998

Religion

Les Juifs de France et l'Etat d'Israël (1948-1982)

10/2014

Amérique centrale

La révolution mexicaine. 1910-1940

05/2023

Musique, danse

La musique sous la République de Weimar

11/1998

Histoire de France

Juifs internés à Bordeaux (1940-1944) : Le camp de Mérignac-Beaudésert

07/2014

Histoire de France

Les STO. Histoire des Français requis en Allemagne nazie 1942-1945

05/2019

BD tout public

Wotan Intégrale : Tome 1, 2 et 3 : 1939-1940 ; 1941-1943 ; 1943-1945

04/2014

Histoire de France

Etre Juif. A Lyon et ses alentours (1940-1944)

10/2019

Histoire internationale

1914-1918 : les juifs dans la tourmente à travers la carte postale

11/2014

Histoire internationale

Citoyens du monde. Le Brésil face à l'holocauste et aux réfugiés juifs (1933-1948)

12/2016

libération, épuration

Epurer les derniers collaborateurs à Bordeaux. (1946-1948)

02/2023

Littérature française

Journal 1940-1948. Coffret en 18 volumes

12/2018

Histoire de France

La Marine de Vichy. Blocus et collaboration (juin 1940 - novembre 1942)

03/2014

Histoire internationale

Weimar. Une histoire culturelle de l’Allemagne des années vingt

10/2021

Histoire de France

Millau, terre d'accueil des juifs à l'ombre de l'Occupation, 1940-1944

10/2010

Histoire de France

Images d'un pillage. Album de la spoliation des Juifs à Paris, 1940-1944

04/2010

Histoire de France

D'une guerre à l'autre (1914-1918 - 1944)

05/2014

Guerre d'Indochine

Lettres d'Indochine. 1946-1948

07/2022

Critique littéraire

Carnets inédits 1947, 1950, 1951. Suivi de Pages 1934-1948

03/2006