Correspondance. (1919-1938)

Extraits

Critique littéraire

Conversation. Correspondance 1918-1974

12/2005

Psychologie, psychanalyse

Lettres de jeunesse. Correspondance 1913-1938

10/2003

Critique littéraire

Les blessures de Joë Bousquet 1918-1939

06/2018

Critique littéraire

Correspondances 1932-1959. Vouszenserancinq !

08/2020

Psychologie, psychanalyse

Une vie de correspondances 1938-1988

09/2005

Histoire de France

Georges Orselli. Officier, gouverneur des colonies, industriel : un patriote critique

10/2014

Poésie

L'Omelette rouge

05/2011

Histoire internationale

Cahiers 1918-1937

04/2011

Sciences historiques

Deux guerres totales 1914-1918 1939-1945. La mobilisation de la nation

02/2012

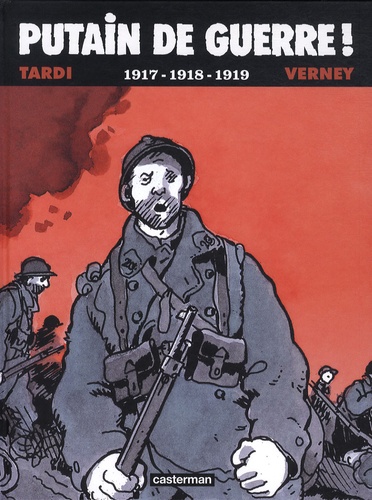

BD tout public

Putain de guerre ! : 1917-1918-1919. Avec 1 DVD

10/2009

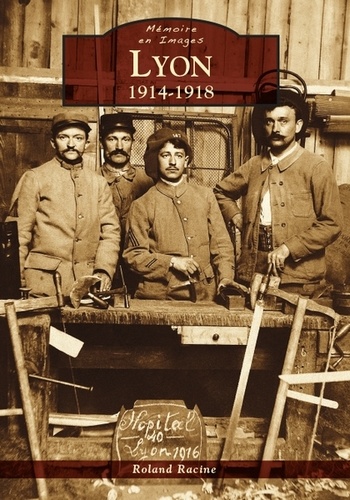

Régionalisme

Lyon. 1914-1918

10/2015

Sciences historiques

Rouen 1914-1918

07/2014

Histoire de France

Marseille 1914-1918

09/2014

Généralités

Hartmannswillerkopf. 1914-1918

07/2022

Histoire de France

Prisonniers 1914-1918

08/2013

Histoire de France

Larodde 1914-1918

10/2018

Ouvrages généraux

Journal (1912-1939)

09/2022

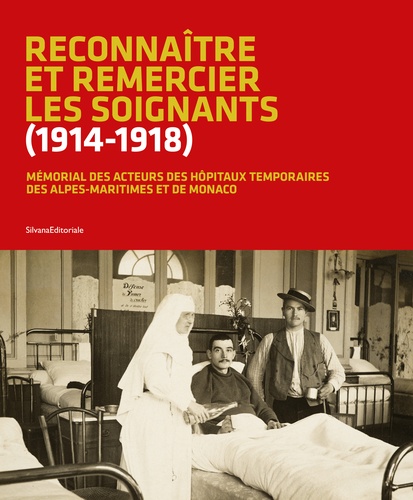

Première guerre mondiale

Reconnaître (1914-1918)

04/2022

Psychologie, psychanalyse

Correspondance. Tome 1, 1908-1914

04/1994

Critique littéraire

Correspondance. Tome 2, 1929-1932

12/1993

Critique littéraire

CORRESPONDANCE. Tome 1, 1915-1928

05/1992

Religion

A nos morts ignorés. Les musiciens et la grande guerre XV

11/2015

Histoire littéraire

Correspondants de guerre 1918-1939. Maroc, Ethiopie, Espagne

02/2021

XIXe siècle

Freud 1918-1939. La détresse d'une époque

12/2021

Sciences politiques

Sliman Ben Sliman 1905-1986. Biographie, journal et articles

06/2023

Sciences historiques

L'aviation allemande. 1919-1939

06/2016

Beaux arts

Vallotton Manguin Hahnloser. Correspondance 1908-1928

09/2013

Critique littéraire

Correspondance générale. Tome 6, 1933-1936

11/1990

Critique littéraire

Correspondance générale. Tome 5, 1930-1932

12/1988

Histoire de France

Correspondance et écrits de guerre (1914-1919)

08/2016