optique

Extraits

Réseaux informatiques

Réseaux informatiques - Notions fondamentales (9e édition)

04/2022

Géographie

Terra Forma. Manuel de cartographies potentielles

04/2019

Littérature française

Parvati ou l'amour extrême

01/2020

Ethnologie et anthropologie

Citoyens du monde ?. Le sujet à l'oeuvre à l'échelle globale

10/2023

Mesure

Mesures de température. Bonnes pratiques et applications dans l'industrie

01/2022

Histoire internationale

Les Amériques. Du Précolombien à nos jours. Coffret en 2 volumes

11/2016

Droit

La planification successorale. 3e édition

02/2020

Techniques photo

Compétence Photo N° 84 : Maîtrisez (enfin) la couleur en retouche photo

11/2021

Poésie

Mémoire vocale. 200 poèmes allemands du huitième au vingtième siècle stockés et modérés par Thomas Kling, Edition

02/2023

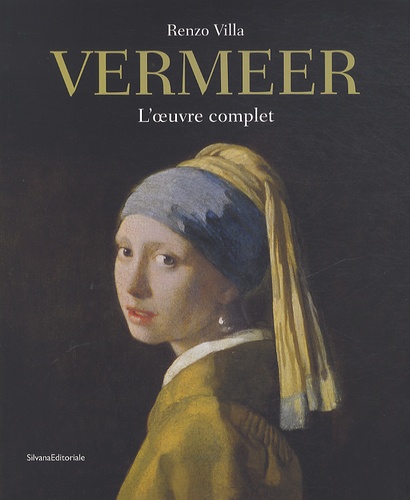

Beaux arts

Vermeer. L'oeuvre complet

10/2012

Spécialités médicales

Systèmes d'imagerie intégrés ou associés aux appareils de radiothérapie

03/2019

Littérature française

Shakuntala ou l'anneau du souvenir

01/2020

Beaux arts

Grandes heures des manuscrits irakiens. Une collection dominicaine inconnue de manuscrits orientaux (XIIe-XXe siècles)

05/2015

Philosophie

Adolphe Appia, Oeuvres complètes. Tome 1, 1880-1894

10/1983

Histoire et Philosophiesophie

Mémoires récréatifs, scientifiques et anecdotiques d'un physicien-aéronaute. Tome 1, La Fantasmagorie

02/1985

Cinéma

Conversations avec Darius Khondji. Edition bilingue français-anglais

10/2018

Techniques photo

Compétence Photo N° 83 : Photo de nuit. 50 astuces de pro

09/2021

Critique

Au Grand Miroir

03/2024

Etoiles, galaxie, univers

La belle histoire des merveilles de l’Univers

10/2022

Astronomie - Initiation

Débuter en astronomie. Petit guide d'initiation à l'observation du ciel

05/2022

Psychologie, psychanalyse

ANAE N° 159, avril 2019 : La déficience visuelle chez les enfants et les adolescents. Comment développer leurs compétences perceptives et cognitives ?

04/2019

Scolaire lycée général et tech

Anglais 1re Spécialité Monde contemporain. Cahier élève, Edition 2020

08/2020

Essais - Témoignages

L'art de tremper. Manuel à l'usage des Français et des étrangers qui trempent

08/2023