termes anglais France

Extraits

Sciences historiques

Pourquoi la France ? Des historiens américains racontent leur passion pour l'Hexagone

09/2007

Critique littéraire

Exils méditerranéens. Ecrivains allemands dans le sud de la France (1933-1941)

03/2009

Sciences historiques

Histoire de l'industrie en France du XVIe siècle à nos jours

03/1998

Faits de société

Cache Cash. Enquête sur l'argent liquide illégal qui circule en France

09/2013

Histoire de France

Le Milliard de la Banque de France. Clermont-Ferrand 9 février 1944

02/2019

Poésie

Bal(l)ades en France. Quand les noms font voyager l'imagination

08/2020

Histoire de France

Le comte de Toulouse (1678-1737). Amiral de France, Gouverneur de Bretagne

04/2012

Sciences historiques

La vie quotidienne des immigrés en France de 1919 à nos jours

09/1976

Philosophie

DE KONIGSBERG A PARIS. La réception de Kant en France (1788-1804)

07/1997

Critique littéraire

Le livre arabe en France. Dans les bibliothèques et dans l'édition

12/1999

Histoire de France

L'école de la France(essais sur la révolution. L'utopie et...)

11/1984

Philosophie

Notes des cours au Collège de France (1958-1959 et 1960-1961)

10/1996

Géographie

Le Mont-Blanc n'est pas en France. Et autres bizarreries géographiques

Sports

LA MACHINE LOCOMOTIVE EN FRANCE. Des origines au milieu du XIXème siècle

10/1996

Sciences historiques

Les lieux de mémoire. Tome 2, La République, La Nation, Les France

05/1997

Economie

HISTOIRE SOCIALE DES FAITS ECONOMIQUES. La France au XIXème siècle, 2ème édition

01/1988

Histoire de France

La France des principautés. Les Chambres des comptes, XIVe et XVe siècles

08/1996

Sociologie

LES JOURNALISTES EN FRANCE (1880-1950). Naissance et construction d'une profession

12/1998

Régionalisme

DAUPHINE FRANCE. De la principauté indépendante à la province (XIIème-XVIIIème siècles)

12/1999

Cinéma

Tendres ennemis. Cent ans de cinéma entre la France et l'Allemagne

11/1991

Sciences historiques

HISTOIRE URBAINE EN FRANCE (MOYEN-AGE-XXEME SIECLE). Guide bibliographique 1965-1996

09/1998

Histoire de France

La grande illusion. Comment la France a perdu la paix 1914-1920

05/2019

Sciences politiques

La transformation des armées. Enquête sur les relations civilo-militaires en France

12/2016

Sciences politiques

France-Chine, les liaisons dangereuses. Espionnage, business... Révélations sur une guerre secrète

10/2019

Histoire de France

Histoire de l'anticolonialisme en France. Du XVIe siècle à nos jours

04/2012

Sociologie

La migration des Maliens vers la France. Enjeux politiques, économiques et socioculturels

12/2019

Histoire de France

La nation, l'Etat et la démocratie en France au 20ème siècle

10/2000

Actualité et médias

La France, maillon faible de l'Europe ? Observations d'un journaliste polonais

05/2019

Théâtre

Le théâtre en France de 1914 à 1950. Edition revue et augmentée

02/2019

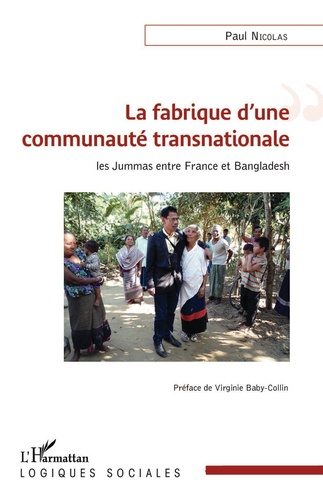

Sociologie

La fabrique d'une communauté transnationale. Les Jummas entre France et Bangladesh

04/2018