scandales politiques

Extraits

Histoire de France

Histoire de la Résistance (1940-1945)

01/2013

Littérature française

Un crime presque parfait sous la 3e République

08/2020

Décoration

La caricature contre Napoléon

03/1985

Religion

Avec Dieu, on ne discute pas. Les radicalismes religieux : désislamiser le débat

10/2020

Beaux arts

Après la fin. Suspensions et reprises de la peinture dans les années 1960 et 1970

12/2017

Littérature française (poches)

Et si on dansait ? Eloge de la ponctuation

08/2010

Droit

La confiance. Un dialogue interdisciplinaire

03/2019

Histoire de France

L'école aux colonies. Entre mission civilisatrice et racialisation (1816-1940)

01/2021

Revues

Cahiers du CIRHILLa N° 46 : Le "corps-relation". Représentation, incarnation, création

02/2021

Histoire des idées politiques

Qui veut la révolution ?. La tragédie de l'idéalisme radical

11/2022

Sociologie

Enseignement religieux ou histoire des religions ? L'exemple du canton suisse du Tessin

02/2021

Littérature étrangère

Le corps des ruines

08/2017

Littérature étrangère

Plus haut que la mer

02/2015

Littérature française

Chronique de septembre

09/1978

Littérature étrangère

Ecrits de combat. Suivis de Charles Dickens

01/2021

Histoire de France

Quand on savait vivre heureux. 1830-1860

04/2012

Histoire internationale

Mémoires du pasteur et professeur Michel Turrettini. Seigneur de Turretin, 1644-1720

11/2018

Critique littéraire

Jean Genet, menteur sublime

10/2010

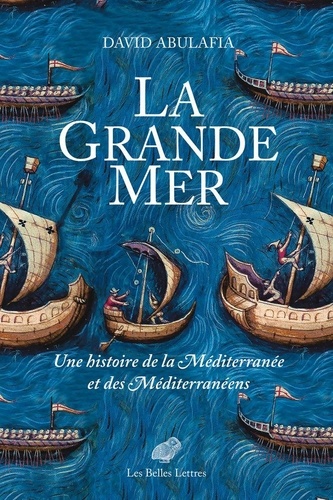

Généralités

La Grande Mer. Une histoire de la Méditerranée et des Méditerranéens

Littérature anglo-saxonne

Happy Family

02/2021

Moyen Age classique (XIe au XI

Les Capétiens

09/2022

Ouvrages généraux

La longue reconstruction de la France. A la recherche de la République moderne

09/2021

Sociologie

Précarité et pauvreté au Cameroun. Un diagnostic socio-anthropologique

08/2021

Irak

L'irak, un siècle de faillite. De 1921 à nos jours

08/2021

Economie

Gouverner par la dette

05/2014

Sociologie

L'entreprise, formes de la propriété et responsabilités sociales

06/2019

Histoire de France

Les choix de l'espoir

11/1974

Linguistique

Le temoin jusqu'au bout. Une lecture de Victor Klemperer

03/2022

Communication - Médias

Vidéoactivisme. Contestation audiovisuelle et politisation des images

05/2023

Pédagogie

Zoom sur la fac. Les universités à l'épreuve du distanciel

06/2021