auteurs entretiens radios

Extraits

Jeux

Le cahier d'activités littéraires

05/2023

Critique littéraire

Philippe Delerm et le minimalisme positif

01/2005

Critique

Petit soldat dans la Grande Guerre. Le combattant juvénile dans la littérature française entre 1914 et 1918

11/2021

Genres et mouvements

Rencontre d'un excentrique et d'une parodie sur une table de dissection

10/2021

Divers

L'épopée infernale. Le livre dont vous êtes l'héroïne

10/2021

Littérature étrangère

Littérature africaine. L'ancien et le nouveau autour des indépendances

04/2013

Sciences historiques

De la censure . Essai d'histoire comparée

09/2014

Critique littéraire

L'exil comme épreuve littéraire. L'écrivain iranien face à ses homologues

04/2015

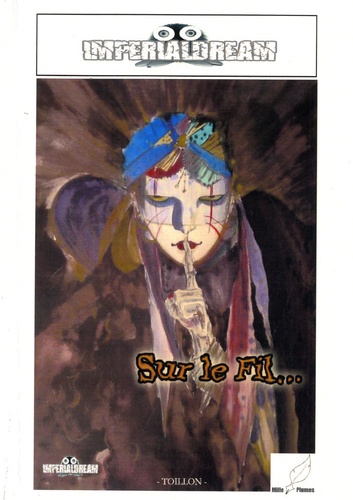

Littérature française

Sur le fil... Nouvelles élues par le concours Imperialdream

10/2009

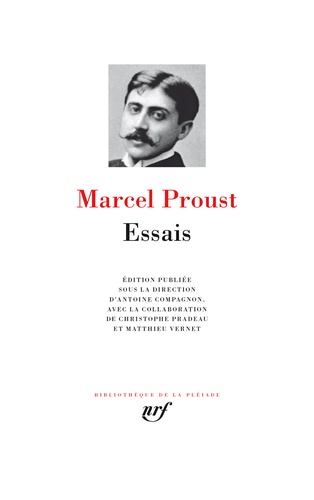

Littérature française

Essais

04/2022

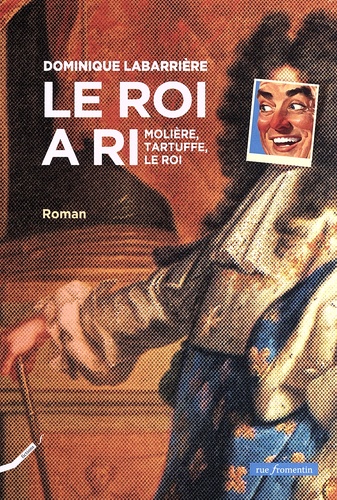

XVIIe siècle

Le roi a ri

09/2022

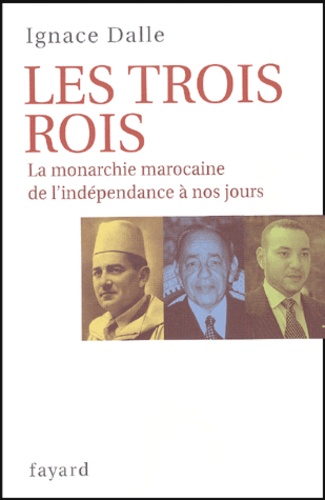

Histoire internationale

Les trois Rois. La monarchie marocaine, de l'indépendance à nos jours

09/2004

Couple, famille

Une genération blessée

03/2019

Ecrits sur l'art

Cinq serviteurs du sacré et des arts. De Léon Boudal et Franz Stock à Dom Robert

06/2023

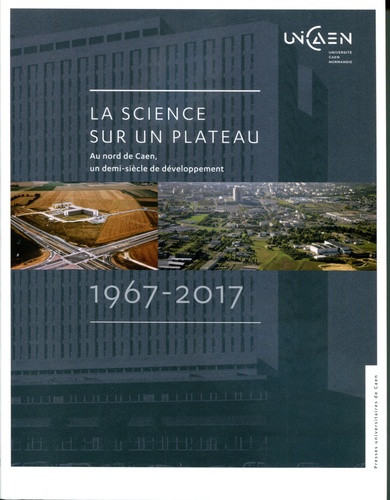

Histoire et Philosophiesophie

La science sur un plateau. Au nord de Caen, un demi-siècle de développement 1967-2017

09/2018

Théâtre

4CV

11/2012

Genres et mouvements

Des revues et des femmes. LA PLACE DES FEMMES DANS LES REVUES LITTÉRAIRES de la Belle Époque jusqu'à la fin des années 1950

02/2022

Sociologie

Accueillir la vie en temps de pandémie

05/2022

Sciences politiques

Sniper. Ma guerre contre Daech

Littérature étrangère

Le déclin de la lune

10/2005

Chanson française

Il était une fois mes chansons

10/2021

Terrorisme

Sniper. Ma guerre contre Daech

08/2023

Faits de société

Le coup de marteau sur la tête du chat. La science des faits divers

10/2017

Communication - Médias

La collision des récits. Le journalisme face à la désinformation

05/2022

Cinéma

Mon enfance, quelle histoire !

10/2019

Romans historiques

Pourquoi tu t'en vas ? Une enfance algéroise

12/2020

Sciences politiques

La cité du crime. Buenos Aires, 1880-1940

05/2019

Sociologie

Cultures numériques : cultures paradoxales ?

05/2019

Histoire et Philosophiesophie

LA NATURE ET LES NOMBRES. L'irréelle réalité des mathématiques

09/1998

Policiers

Tu m'appartiens

01/2000