nouveaux usages

Extraits

Littérature néerlandaise

Je vais vivre

05/2023

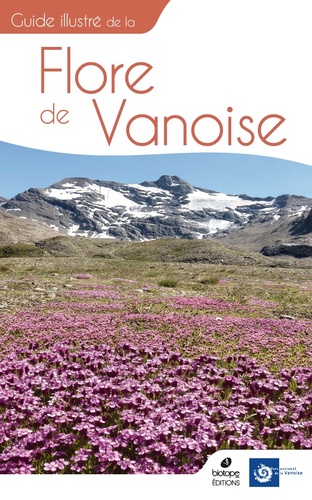

Fleurs sauvages

Guide illustré de la Flore de Vanoise

06/2022

Histoire de France

Gouverner par les livres. Les Légendes dorées et la formation de la société chrétienne (XIIIe-XVe siècles)

05/2021

Coloriage, gommettes et autoco

Cahier de coloriage. Bourse de Commerce

06/2021

Beaux arts

Comment regarder la sculpture. Mille ans de sculpture occidentale

04/2017

Droit social européen

Un salaire minimum pour l'Europe

10/2023

Antiquité - Essai

D'Homère à Erasme. La transmission des classiques grecs et latins

11/2021

Esthétique

Les matériaux de l'art

10/2023

Beaux arts

L'art et la race. L'Africain (tout) contre l'oeil des Lumières

02/2019

Histoire internationale

Le passé des émotions. D'une histoire à vif, Amérique latine et Espagne

11/2014

Sociologie

Identités et cultures. Tome 2, Politiques des différences, Edition revue et augmentée

06/2019

Policiers

Sonate en scie bémol

01/2021

Tourisme France

Camblanes-et-Meynac d'hier pour demain racontée par ses habitants

12/2010

Sociologie

Communication et sphère privée

06/2010

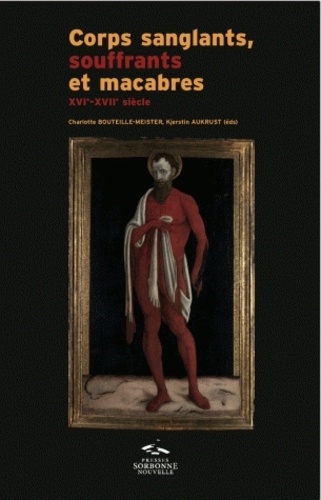

Critique littéraire

Corps sanglants, souffrants et macabres. XVIe-XVIIe siècle

06/2010

Sociologie

Lire, voir, entendre. La réception des objets médiatiques

08/2010

Psychologie, psychanalyse

Prévenir les toxicomanies

01/2004

Récits de voyage

Poétique du village. Rencontres en Margeride

10/2010

Sociologie

Les formes sociales de la pensée. La sociologie après Wittgenstein

03/2007

Encyclopédies de poche

Les moines d'Occident. L'éternité de l'Europe

11/2007

Histoire internationale

Les japonais et la guerre. 1937-1952

04/2013

Littérature française

Calme bloc ici-bas

01/1997

Faits de société

Le despote-consommateur, le chef d'entreprise et le french clic. Réflexions sur un monde de communications

11/2017

Philosophie

La Mothe Le Vayer et Naudé

09/1997

Philosophie

Lire Descartes

02/2000

Pédagogie

Jeunes télespectateurs, futurs citoyens

08/1998

Psychologie, psychanalyse

Le noeud symbolique

08/1998

Histoire et Philosophiesophie

Les industries de l'imaginaire. Pour une analyse économique des médias

01/1991

Beaux arts

Réceptacles. [exposition, Paris, Musée Dapper, 23 octobre 1997-30 mars 1998

10/1997

Critique littéraire

LE LATIN OU L'EMPIRE D'UN SIGNE. XVIème-XXème siècle

01/1999