Robert Sommer (1905-1983). Une manière d'être juif

Extraits

Critique

Les Muses de l’entomologie. Poétiques et merveilleux de l’insecte de Réaumur à Maeterlinck

05/2023

Développement personnel

La vie secrète de l'âme

01/2019

Histoire du judaïsme

Les Antiquités juives. Volume 6, Livres XII à XIV, Edition bilingue français-grec ancien

06/2021

Histoire de France

Un camp de Juifs oublié. Soudeilles (1941-1942), 3e édition

06/2015

Droit

Dictionnaire critique de l'Union européenne

10/2008

Théâtre - Pièces

Chère pieuvre

04/2024

Europe centrale et orientale

Archives clandestines du ghetto de Varsovie. Tome 1, Lettres sur l'anéantissement des Juifs de Pologne

01/2007

Histoire internationale

Archives clandestines du ghetto de Varsovie. Tome 2, Les enfants et l'enseignement clandestin dans le ghetto de Varsovie

01/2007

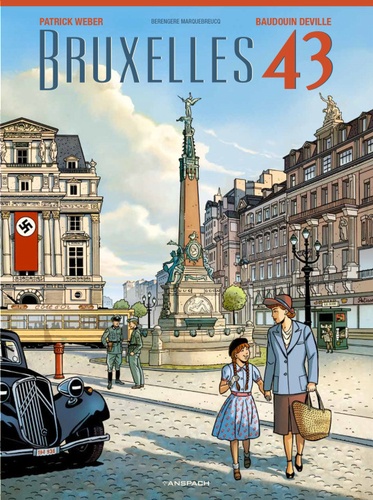

BD tout public

Bruxelles 43

05/2020

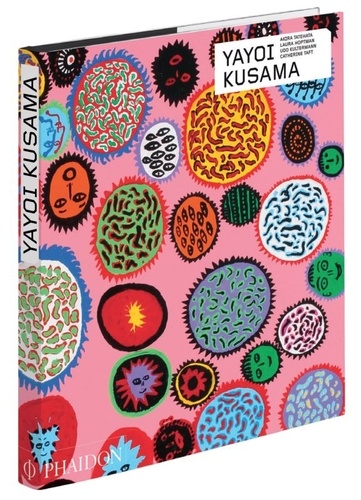

Beaux arts

Yayoi Kusama

10/2017

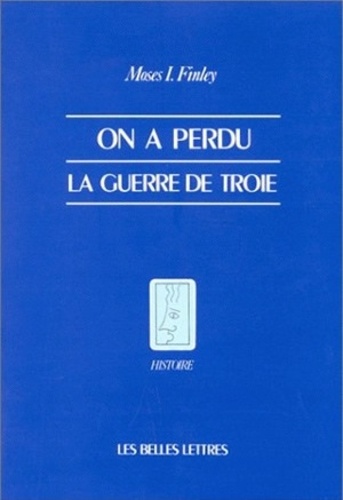

Histoire de France

On a perdu la guerre de Troie. Propos et polémiques sur l'Antiquité

12/1990

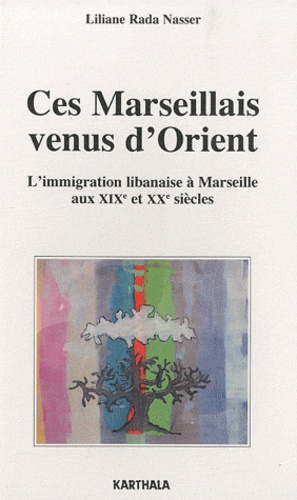

Sciences historiques

Ces Marseillais venus d'Orient. L'immigration libanaise à Marseille aux XIXe et XXe siècles

11/2010

Histoire internationale

Al-Andalus. L’imposture du mythe du "paradis multiculturel"

09/2020

Critique littéraire

Pierre Seghers. Un homme couvert de noms

04/2006

Généralités médicales

Précis des journaux tenus pour les malades qui ont été électrisés pendant l'année 1785, mémoires. Suite au Mémoire sur les différentes manières d'administrer l'électricité

10/2020

Histoire de France

Les années perdues. Journal de guerre et de captivité 1939-1945

10/2017

Histoire internationale

Conformité et déviances. Actes du Séminaire organisé par le centre de Recherches sur l'Angleterre des Tudors à la Régence de l'Université de Lille III en 1981-83

01/1984

Poésie

Ballades hébraïques. Edition bilingue français-allemand

10/2021

Philosophie

La tolérance. Pour un humanisme hérétique

04/1998

Critique

Littératures africaines et écritures du terroir

05/2021

Beaux arts

Catalogue d'estampes en couleurs du XVIIIe siècle, estampes anciennes et modernes. portraits anglais gravés à la manière noire

12/2020

Beaux arts

André Derain, le titan foudroyé

09/2015

Histoire de France

A larmes égales. 1914-1915 De l'Alsace à l'Auvergne, une histoire, deux familles

11/2017

Récits de voyage

Oasis interdites. De Pékin au Cachemire - Une femme à travers l'Asie centrale en 1935

11/2018

Histoire des mentalités

Pour une histoire lexicométrique de l'altérité culturelle. Etats-Unis et Europe occidentale (1945-1991)

06/2022

Récits de voyage

Oasis interdites. De Pékin au Cachemire. Une femme à travers l'Asie centrale en 1935

03/2003

Religion

S'initier aux religions. Une expérience de formation continue dans l'enseignement public (1995-1999)

11/1999

Critique

Chroniques de la foi et du doute. Une introduction à l'autobiographie religieuse (1600-1900)

03/2021

Résistance

Une poignée de braves. La bouleversante aventure de la résistance en Franche-Comté 1939-1945

03/2021

Littérature française

C'est long une vie pour se souvenir de tout. Roger et Germaine, 1900-1952

03/2014