Henry Godard

Extraits

Littérature française

La saveur du monde

09/2004

Littérature érotique et sentim

Montana et autres nouvelles

02/2001

Histoire et Philosophiesophie

La Vénus hottentote entre Barnum et Muséum

06/2013

Histoire de France

Les guerres de religion, un conflit franco-français (1559-1598)

06/2012

Romans historiques

Les Lys pourpres

Science-fiction

Symfonia. Tome 2, L'orchestre de l'Atome

06/2013

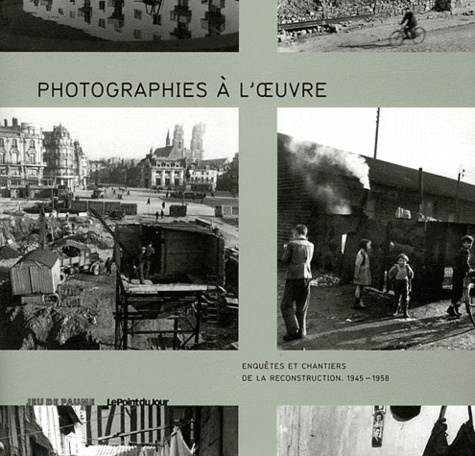

Photographie

Photographies à l'oeuvre. Enquêtes et chantiers de la reconstruction. 1945-1958

03/2012

Sciences politiques

Socialisme : la fin d'une histoire ?

03/2012

Histoire de France

Financer la guerre au XVIIe siècle. La dette publique et les rentiers de l'absolutisme

03/2012

Beaux arts

Kisling, prince de Montparnasse

03/2011

Beaux arts

Vie d'un musée 1937-2005

03/2005

Critique littéraire

Heinrich Mann et la France. Une biographie intellectuelle

12/2005

Critique littéraire

Théâtre de la cruauté et récits sanglants. En France (XVIe-XVIIe siècle)

05/2006

Histoire de France

L'AN MIL ET LA PAIX DE DIEU. La France chrétienne et féodale 980-1060

11/1999

Critique littéraire

Le passé défini. Tome 4, journal 1955

11/2005

Histoire de France

Ces français qui ont collaboré avec le IIIe Reich

01/2017

Histoire de France

Journal d'un adolescent face à la guerre

02/2019

Histoire de France

Les chrétiens contre la guerre d'Algérie

06/2012

Littérature française

Nouveau nouveau recueil. Tome 2

02/1992

Histoire de France

Dans l'enfer de Dunkerque, mai-juin 1940. Matelot sur le contre-torpilleur Léopard

03/2013

Cuisine

Le bouquin de la gastronomie

10/2020

Religion

Montpellier

01/1976

Littérature française

Nous ne faisions qu'un - Roman biographique

09/2017

Photographie

Pour vivre ici

04/2019

Histoire de France

Journal de Guerre (31 juillet 1914 – 23 mai 1916)

03/2018

Romans historiques

Les Aventures extravagantes de Jean Jambecreuse, au temps de la Révolte des Rustauds. Tragique pastorale

04/2018

Beaux arts

AUA. Une architecture de l'engagement 1960-1985

11/2015

Littérature française

Roquemaure

06/2016

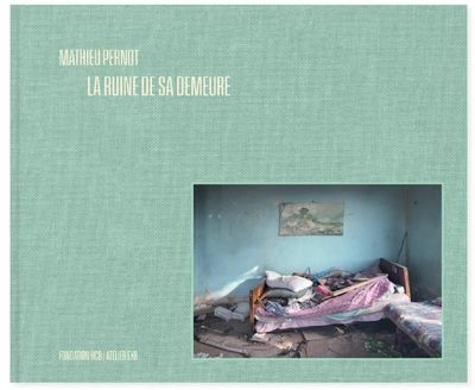

Photographes

La ruine de sa demeure

03/2022

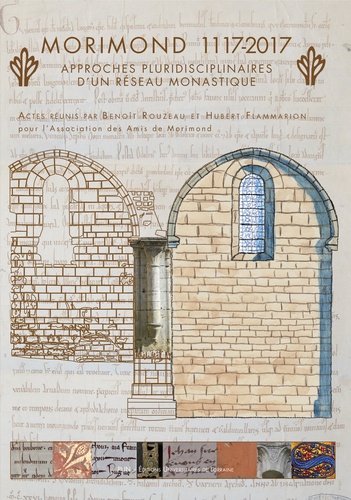

Archéologie

Morimond : approches pluridisciplinaires d'un réseau monastique

03/2021