Cengage McGraw-Hill

Extraits

Psychologie, psychanalyse

L'amour du père. Un modèle lacanien

10/2013

Gestion

Les annales de l'Ecole de Paris du management. Tome 20, Travaux de l'année 2013

10/2014

Santé, diététique, beauté

L'olivier pour votre santé

03/2019

Littérature étrangère

Dahlia

10/2011

Sciences politiques

Mémoires. Tome 1, La pointe du couteau

05/2011

Sciences politiques

Les métamorphoses de la cité. Essai sur la dynamique de l'Occident

09/2010

Histoire de France

Mémoire d'un juste

10/2011

Histoire internationale

L'Amour des animaux dans le monde germanique 1760-2000

08/2006

Beaux arts

Les invasions barbares. Une généalogie de l'histoire de l'art

11/2015

Sciences historiques

Histoire du méchant loup. 3 000 attaques sur l'homme en France (XVe-XXe siècle)

06/2007

Histoire internationale

Le Hezbollah. Un mouvement islamo-nationaliste, Edition revue et augmentée

11/2006

Histoire de France

Lettres à la marquise. Correspondance inédite avec Marie Arconati Visconti (1899-1923)

03/2017

Psychologie, psychanalyse

Des gens ordinaires. Avec George Orwell et Donald Woods Winnicott

02/2018

Littérature étrangère

Requiem pour une révolution. Le grand roman de la Révolution russe

03/2014

Littérature française

Les champs phlégréens

09/2014

Régionalisme

MEYTHET. De l'an II à l'an 2000

11/1999

Philosophie

Oeuvres complètes. Tome 2, Volume 2, Ecrits philosophiques et politiques L'expérience ouvrière et l'adieu à la révolution (juillet 1934-juin 1937), 2e édition

01/1991

Pédagogie

LA GRANDE ECOLE. Approche sociologique des compétences enfantines

01/1999

Histoire internationale

Nul droit, nulle part. Journal de Breslau, 1933-1941

03/2019

Critique littéraire

Correspondance. 1902-1913

11/2018

Poésie

La danse devant l'Arche. Poèmes, lettres, essais et témoignages

10/2019

Philosophie

La dignité ou la mort. Ethique et politique de la race

02/2019

Littérature française

Il a neigé sur le mont Aigoual

01/2018

Théâtre

Un théâtre pour Lausanne. Douze ans de combats (1860-1872)

11/2017

Poésie

Patrice Cauda, Je suis un cri

04/2018

Sciences politiques

En l'an 68. Trublions, enragés & messianiques ouvrent le bal du Diable sous l'enseigne de la postmodernité

08/2018

Histoire internationale

Paul Collowald, pionnier d'une Europe à venir. Une vie à dépasser les frontières

09/2018

Histoire de France

1846 Destination : l'Afrique

12/2018

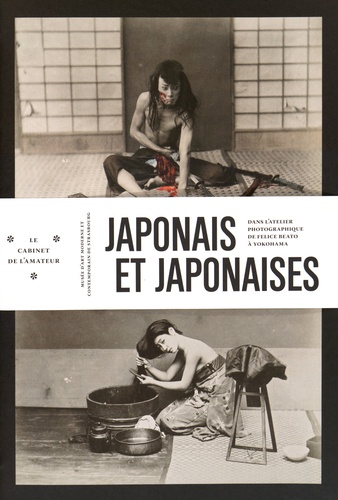

Photographie

Japonais et japonaises. Dans l'atelier de Felice Beato à Yokohama

05/2016

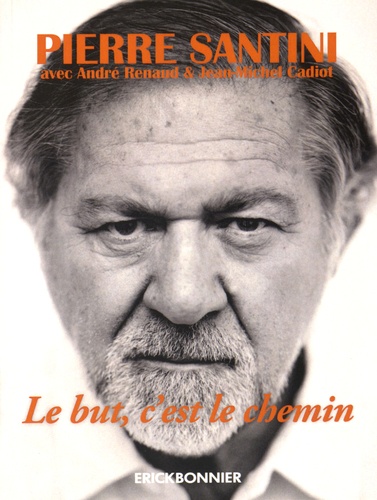

Théâtre

Le but, c'est le chemin

10/2015