Amazon nazisme livre

Extraits

Sciences politiques

Quand le capitalisme vire au fascisme (1934-1940)

10/2020

Encyclopédies de poche

Fritz Lang. Le meurtre et la loi

11/2003

Littérature française (poches)

Martin et Hannah

02/2000

Philosophie

L' État universel. (suivi de) La Mobilisation totale

03/1990

Littérature française

Révèle-toi

11/2018

Histoire et Philosophiesophie

Comment je vois le monde

10/2017

Histoire internationale

LE SEPTIEME MILLION

03/1998

Critique littéraire

Hélène Hessel, la femme qui aima Jules et Jim

02/2011

Romans historiques

Le plongeon interdit. Stuttgart 1938

09/2009

Policiers

L'affaire Crownhill

09/2009

Romans de terroir

Les souvenirs et les mensonges aussi...

Littérature française

Des étoiles sombres dans le ciel

11/2011

Philosophie

Arendt et Heidegger. La destruction dans la pensée

09/2020

Romans historiques

Les Aventures de Boro, reporter photographe : La dame de Jérusalem

05/2009

Psychologie, psychanalyse

La Part obscure de nous-mêmes. Une histoire de pervers

10/2011

Beaux arts

Des forteresses aux musées

02/2011

Critique littéraire

Essais

06/1987

Critique littéraire

Loin d'où ? Joseph Roth et la tradition juive-orientale

09/2009

Ouvrages généraux

Le complot de la grande réinitialisation n'aura pas lieu. Théorie et pratique du collectivisme oligarchique

06/2021

Psychologie, psychanalyse

Peut-on guérir de la barbarie ? Apprendre des écrivains des camps

05/2012

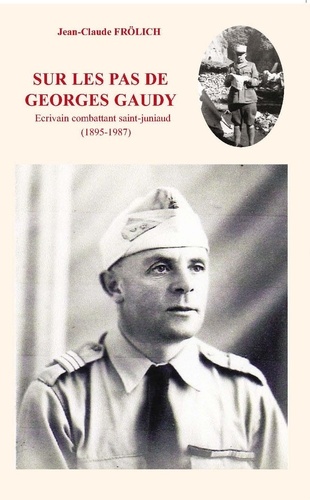

Non classé

SUR LES PAS DE GEORGES GAUDY Ecrivain combattant saint-juniaud (1895-1987)

12/2012

Histoire internationale

Défendre l'Empire. Des conflits oubliés à l'oubli des combattants 1945-2010

05/2013

Philosophie

Construire l'ennemi et autres écrits occasionnels

03/2014

Histoire internationale

Chili le dossier noir

01/1999

Philosophie

De l'origine de l'oeuvre d'art. Première version

Elle s'inscrit dans le contexte de la montée en puissance du nazisme, dont Heidegger avait d'abord été partie prenante, en tant que recteur de l'université de Fribourg jusqu'en avril 1934, mais ne saurait en aucun cas se réduire à un texte nazi. Dès sa lecture approfondie de Hölderlin en 1934-1935, Heidegger s'engage dans ce qu'il nomme lui-même un " tournant ", qui l'éloigne à la fois de ses écrits de jeunesse et de son engagement politique.

Sa pensée n'en garde pas moins une ambition immense, en cherchant à ouvrir une nouvelle histoire pour l'humanité.

08/2014

Histoire internationale

Berlin et les Juifs. XIXe-XXIe siècles

02/2014

Romans historiques

Le Chaos d'Esculape. Le Naufrage de la médecine

09/2014

Littérature étrangère

Les Fenêtres d'or. Suivi de L'Ascension et de Daniel agonisant

11/2010

Histoire de France

Une certaine idée de la Résistance : défense de la France. 1940-1949

05/2010

Histoire internationale

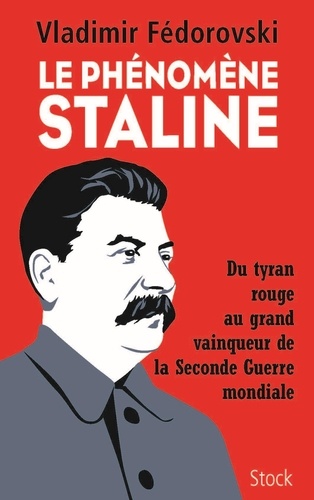

Le phénomène Staline. Du tyran rouge au grand vainqueur de la Seconde Guerre mondiale

10/2020