rapport racine auteurs

Extraits

Littérature française

Momie. Fantaisie offerte à Jérôme Prieur

04/2023

Revues

Eidôlon N° 132 : L'intime de l'Antiquité à nos jours. Tome 3, L'intime à l'épreuve de la douleur

03/2022

Techniques d'écriture

Le plaisir de la peur

05/2022

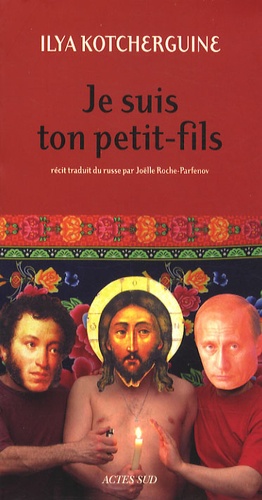

Littérature étrangère

Je suis ton petit-fils

04/2009

Bretagne

Les Confidences du pommier

Histoire internationale

Détruire les Arméniens. Histoire d'un génocide

01/2015

Sciences politiques

Cauchemar démocratique. L'Afrique d'hier et d'aujourd'hui

01/2014

Littérature française

Itinéraires et mémoires d'un enfant modeste

01/2015

Littérature française

Felipe l'aragonais

04/2014

Littérature francophone

Fêtes, fureurs et passions en terre d'Ardenne

12/2022

Bretagne

Les confidences du pommier [EDITION EN GROS CARACTERES

04/2024

Sociologie

Paludisme et gratuité des soins au Mali

02/2019

Histoire des idées politiques

La diplomatie d'hier à demain

02/2021

Economie

Economie Solidaire et Vulnérabilité Sociale: cas de la ville de Douala. Entre discours et pratiques

07/2022

sociologie du genre

Guinée forestière. Les femmes et les jeunes dans la gestion du foncier « L'accès équitable et sécurisé des femmes et des jeunes à la terre »

06/2023

Sociologie politique

Réinventer la démocratie participative avec le Lab'Vie. Un outil innovant de participation citoyenne

06/2021

Télévision, radio

Incarner une série. Témoignages croisés et confidences des interprètes de The Leftovers, Le Bureau des légendes, Year

10/2022

Sciences politiques

De l'intérieur d'un conseil citoyen

02/2019

Littérature étrangère

Masterclass et autres nouvelles suedoises

03/2011

Littérature française

Je m'appelle Amschel en hébreu

11/2015

Beaux arts

Murs d'images. Art rupestre de la Tassili-n-Ajjer

02/2012

Ethnologie

Aux origines de la société humaine. Parenté et évolution

10/2017

Psychiatrie

Oeuvres complètes . Tome 7, 1985-1988

10/2021

Critique littéraire

San-Antonio et la culture française. Actes du colloque international des 18, 19 et 20 mars 2010 en Sorbonne

01/2011

Religion

Traité des sacrements. Volume 1, Baptême et sacramentalité, Tome 2, Don et réception de la grâce baptismale

01/2005

Religion

L'ordre des Assassins

10/2002

Littérature française

Mère et Fils

04/1986

Ethnologie

Masse et puissance

09/2008

Critique littéraire

Regards sur la vie et l'oeuvre de Louis Bertrand

06/2015

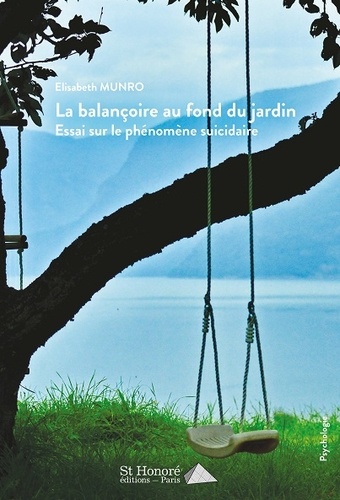

Psychologie, psychanalyse

La balançoire au fond du jardin

05/2019