Allan Massie

Extraits

Parascience

Vis ta meilleure vie avec le design humain

04/2023

Histoire antique

Antiquités africaines N° 57/2021

12/2021

Histoire de la musique

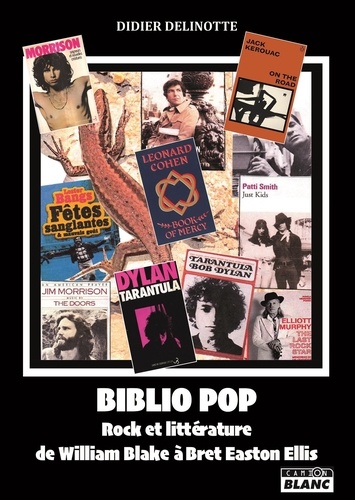

Biblio pop. Rock et littérature de William Blake à Bret Easton Ellis

03/2024

Cinéma

Mariages à l'européenne. Les coproductions cinématographiques intra-européennes depuis 1945

06/2019

Tourisme étranger

Voyages de rêve en train. 50 itinéraires autour du monde

10/2020

Histoire ancienne

L'entreprise minière de Brandes (XIe-XIVe siècles) Huez, Oisans (Isère). Extraction et transformation de minerais argentifères

06/2019

Littérature française

Malone meurt

10/2004

Actualité et médias

Barack Obama ou le rêve américain

09/2010

Philosophie

Le mythe de la virilité

10/2017

Histoire de France

André Grenard Matsoua : les fondements de l'Amicale

02/2020

Résistance

Opération Frühling. Haut-Jura avril 1944

02/2021

Histoire et Philosophiesophie

Le troisième chimpanzé. Essai sur l'évolution et l'avenir de l'animal humain

11/2000

Religion

Ma vocation : comment servir Dieu ? Des Hauts-de-France à Jérusalem : parcours d'un chrétien picard devenu juif israélien

10/2017

Sciences historiques

De l'épopée vénitienne aux révolutions corses. Engagements militaires et combats politiques insulaires (XVe-XVIIIe siècles)

01/2018

Europe

Fabuleux Pays-Bas et Belgique

06/2022

Ouvrages généraux

L'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Cinquante ans entre utopie et réalités (1971-2021)

01/2022

Sciences politiques

Désarmement nucléaire / urgence. La guerre nucléaire est commencée

03/2014

Histoire de France

La Grande Guerre à cheval. Le rêve brisé de la cavalerie française

12/2014

Développement durable-Ecologie

Au nom de la vie

03/2004

Critique littéraire

La Guerre des écrivains. 1940-1953

09/1999

Littérature étrangère

Oeuvres complètes

10/2006

Sociologie

Immigrés et prolétaires. Longwy, 1880-1980

04/2019

Droit

Politiques Illusionnistes et Involutives (Version 02): Dystopie

Les menaces existentielles, incluant les catastrophes naturelles et celles plus pernicieuses liées aux conflits de leadership sur fonds ethniques et religieux, aux fratries postélectorales, au terrorisme, aux endémies et pandémies, aux égoïsmes, à la corruption endémique, assaillent et fragilisent le continent, surtout, en affligeant dramatiquement, démobilisant et déboussolant les masses populaires ! L'émigration massive de la jeunesse, les forces vives désespérées de la vacuité des politiques sociales et de la crise d'emplois, suscite des émotions et de l'indignation, certes légitimes, mais indues en ce 21e Siècle, car dénonçant l'imposture au niveau de la gouvernance des Etats.

Nous élaborons les situations sociopolitiques dans divers Etats, que nous étayons par des références assez nourries et des notes descriptives qui sont des pensées ponctuelles, pour susciter la réflexion, l'introspection et toute la dialectique dans le seul souci de vivifier la mémoire et la conscience historique en vue d'induire le changement dynamique disruptif ! Il s'agit d'aller au-delà de la culture de l'individualisme pour celle des ensembles, de l'union dans une dynamique d'émergence et de progrès durables, endogènes et révolutionnaires.

L'extraversion ou l'hétéronomisation politique, économique et monétaire, amplifiée par une dette insoutenable, interpellent les consciences à la nécessité d'unir urgemment les micro-Etats en vue d'éviter leur tutelisation. Convenons, des intelligences et des richesses, il y'en a en abondance sur ce continent, qui loin de l'illusion et de l'involution, indexerait une volonté inconsciente dystopique ! Cette oeuvre est une exhortation au recours à la dissuasion pacifique par la culture des valeurs morales, éthiques et intellectuelles à travers toute la latitude de la diatribe et de la dialectique pour désamorcer définitivement l'esprit ou les mentalités dystopiques.

01/2018

Histoire internationale

Etudier à l'Est. Expériences de diplômés africains

11/2015

Histoire internationale

L'énigme chinoise. Stratégie, puissance et influence de la Chine depuis la Guerre froide

03/2017

Histoire internationale

Nous autres. Eléments pour un manifeste de l'Algérie heureuse

10/2016

Histoire littéraire

La fabrique des Rougon-Macquart. Volume VIII, 1 ; L'Argent ; Le Docteur Pascal. Volume VIII, 2 ; La débâcle

11/2022

France

La France à moto. 50 itinéraires de rêve

10/2022

Littérature française

L'homme de neige. Tome 1

02/2023

Littérature française

L'homme de neige. Tome 2

02/2023