Alice Guy

Extraits

Littérature française

La Geste des Jartés. Chanson

10/2013

Littérature étrangère

Troubadours galégo-portugais. Une anthologie

10/1987

Bilingues

Chroniques madrilènes. Circulaire 07 - Périphéries ; L'Embouteillage du siècle ; Savonnettes Dos de Mayo, Edition bilingue français-espagnol

09/2021

Magnétisme

Mon âme cherche sa guérison. Manuel pratique d'autoguérison pour élever son taux vibratoire

10/2021

Techniques photo

Fisheye HS N°11 : Women in Motion Kering - Sabine Weiss - Novembre 2022

11/2022

Alsacien

Perspectives pour le bilinguisme en Alsace. De la confrontation à la coexistence des langues, Edition bilingue français-allemand

06/2021

Policiers

Zigzag

09/2010

Géographie

Terre de Castanide. Hommes et paysages du châtaignier de l'Antiquité à nos jours

06/1986

Critique littéraire

Correspondance 1923-1941

11/2010

Littérature étrangère

Carnets

11/2002

Poésie

La Sorcière de Rome. (suivi de) Depuis toujours déjà

02/1984

Littérature française

Grands cris dans la nuit du couple

02/1976

Humour

Au pays des gorilles avec Pierre Duhem. Un écho de la Révolution

04/1989

BD tout public

Les chemins de Compostelle Tome 4 : Le vampire de Bretagne

10/2017

12 ans et +

Piratas

04/2017

Littérature étrangère

Dans la tête d'Andrew

11/2016

Littérature française

Mémoires de Lucien Bonaparte

02/2023

Réalistes, contemporains

Dans les couloirs du conseil constitutionnel

01/2024

Théâtre

Tout sur le rouge

11/2019

Critique

Ecrire, c'est écouter. Entretiens avec Gabriel Dufay

11/2023

Récits de voyage

Avec les fées

01/2024

Littérature française

"L'Hôte". La nouvelle d'Albert Camus et la BD de Jacques Ferrandez dans le contexte colonial

04/2014

Musique, danse

Revue de musicologie Tome 104 N° 1-2 (2018)

11/2018

Sciences de la terre et de la

Arctica. Volume 3, Nunavut, Nunavik (Arctique central canadien et nord-québécois) Le peuple inuit prend en main son destin

07/2020

Critique littéraire

La question de l'intime. Génétique et biographie

07/2018

Musicologie

Playlist. Musique et sexualité

09/2022

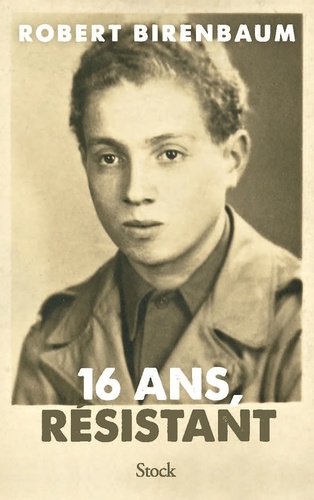

témoignages personnels

16 ans, résistant

02/2024

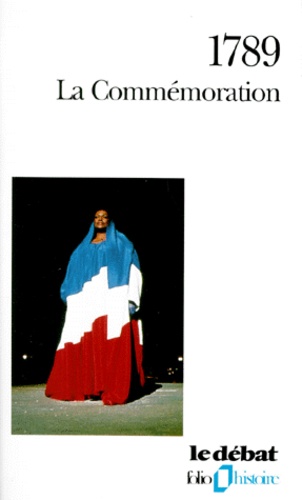

Histoire de France

1789, la commémoration

03/1999

Littérature française

Histoire / Ammien Marcellin Tome 6 : Histoire, Livres XXIX-XXXI, index général

01/1999

Droit constitutionnel

Droit constitutionnel. Edition 2024