logo mormon religion

Extraits

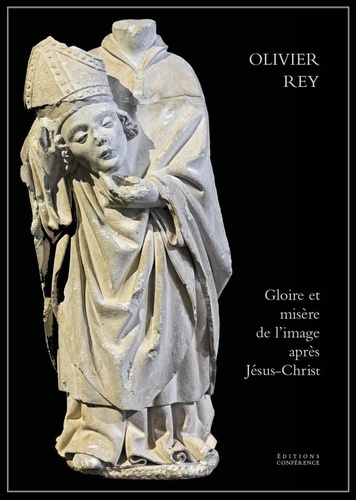

Beaux arts

Gloire et misère de l'image après Jésus-Christ

09/2020

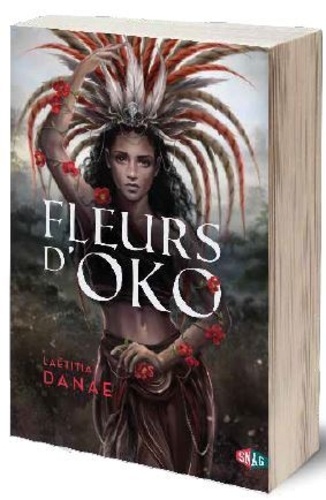

12 ans et +

Fleurs d'Oko

01/2021

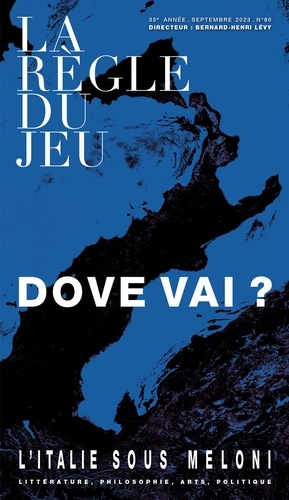

Revues

La Règle du jeu N° 80, septembre 2023 : Dove vai ? L'Italie sous Meloni

09/2023

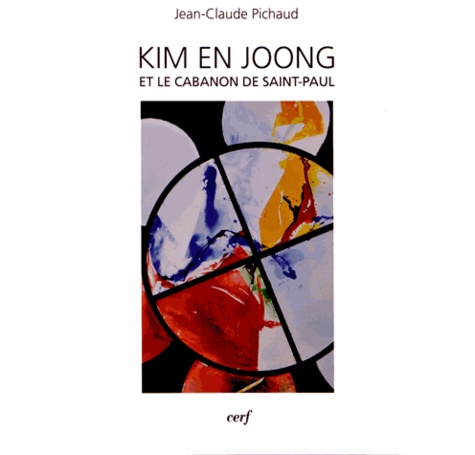

Beaux arts

Kim En Joong et le cabanon de Saint-Paul

02/2013

Poésie

Poésies d'Emily Dickinson illustrées par la peinture moderniste américaine

10/2023

Droit des personnes

Le consentement

12/2021

Musique, danse

Ivanhoé (réduction). cantate sur un poème de Victor Roussy pour solistes et orchestre

01/2018

Littérature étrangère

C'est ainsi

02/2012

Couple, famille

Dictionnaire des sexualités

03/2014

Divers

Le plus beau métier du monde. Chroniques d’un prof des quartiers

08/2023

Voyage astral

Fantastiques expériences de voyage astral

03/2024

Romans historiques

Les secrets de la vierge noire

02/2019

Religion

La libération du juif

05/2011

Ethnologie

Les Beti du Gabon et d'ailleurs.. Tome 1, Sites, parcours et structures

08/2002

Religion

Une querelle autour de l'amour jean-pierre camus, eveque de belley

04/1997

Philosophie

Les penseurs du monde. Pascal, Marx, Gândhî

02/2012

Ethnologie

Les Beti du Gabon et d'ailleurs.. Tome 2, Croyances, us et coutumes

08/2002

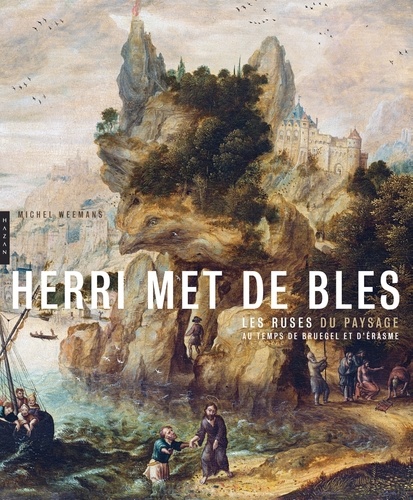

Beaux arts

Herri Met de Bles. Les ruses du paysage au temps de Bruegel et d'Erasme

10/2013

Critique littéraire

Quelques bibliothèques de la famille royale sous la tempête révolutionnaire à Versailles. Tome 2

12/2018

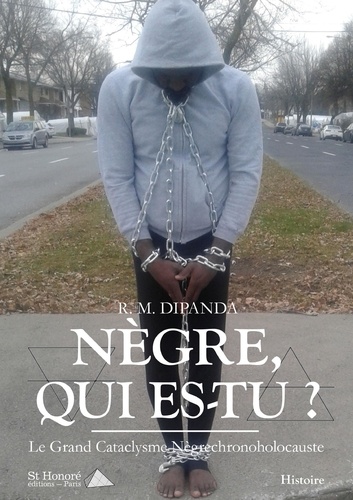

Faits de société

Nègre, qui es-tu ?

05/2020

Critique littéraire

Quelques bibliothèques de la famille royale sous la tempête révolutionnaire à Versailles

12/2018

Histoire régionale

Dictionnaire historique de la Franche-Comté sous les Habsbourg. Tome 2, les matieres. 1493-1678

05/2023

Histoire

Histoire Auguste et autres historiens païens

11/2022

Esotérisme

2012 n'est pas une blague, même si quasi tout ce qu'on vous a dit sur cette date est faux !

12/2011

Sports

Le Shaolin Kung-Fu du futur. Enseignement d'un Chercheur au travers de son Ecole

11/1999

Littérature française

Un genou à terre, jamais les deux

11/2014

Critique littéraire

Histoire de la poésie française. Tome 3, La poésie du XVIIe siècle

10/1990

Essais

La psychanalyse : l'indifférence en matière de politique ?

11/2021

Histoire du judaïsme

Judaïsme, islam et modernités

03/2022

Sociologie

Etudes mongoles et siberiennes, n 17, 1986. les chamanistes du bouddh a vivant. Les chamanistes du Bouddha vivant

11/1987